Soziale Insekten wie Ameisen, Bienen oder Termiten faszinieren seit jeher durch ihre komplexen Kolonien und das scheinbar kollektiv organisierte Verhalten. Diese Organismen leben in hochstrukturierten Gemeinschaften, die man als Superorganismen bezeichnen kann, weil das kollektive Verhalten der Gruppe weit mehr ermöglicht, als es die Fähigkeiten des einzelnen Insekts vermuten lassen. Die Vorstellung, dass eine ganze Insektenzivilisation entstehen könnte, eröffnet nicht nur spannende biologische Überlegungen, sondern inspiriert auch die Science-Fiction und die Forschung über außerirdisches Leben und Kommunikation. Die Grundzüge sozialer Insekten basieren auf der Arbeitsteilung, bei der verschiedene Individuen im Nest spezialisierte Rollen übernehmen. Von Arbeiterinnen und Soldatinnen bis hin zur Königin existiert eine klare Arbeitsteilung, die den effizienten Betrieb der Kolonie gewährleistet.

Dennoch verfügt kein einzelnes Tier über das vollständige Wissen oder die Planungskompetenz; das Kollektiv steuert das Verhalten über einfache Regeln und chemische Signale, die zu hochkomplexen Verhaltensmuster führen können. Für viele Wissenschaftler und Autoren stellt sich die Frage, ob und wie aus der Summe einfacher Insektenindividuen eine „Zivilisation“ entstehen kann, die Technologie, Sprache und Kultur umfasst. Die Herausforderung besteht darin, festzulegen, was „Zivilisation“ in diesem Kontext bedeutet und ob die sehr unterschiedlichen Lebensformen unserer Insektenkolonien als gleichwertige Entitäten gesehen werden können. Es geht dabei um Aspekte wie Bewusstsein, Informationsverarbeitung, Technologieentwicklung und soziale Organisation, die weit über die bekannten tierischen Verhaltensweisen hinausgehen müssen. Eine der größten Hürden bei der Vorstellung einer Insektenzivilisation ist die Frage, wie Informationen gesammelt, verarbeitet und weitergegeben werden.

Während menschliche Zivilisationen auf Sprache, Schrift und Technologie bauen, kommunizieren Insekten vornehmlich über Pheromone, Töne und Tänze. Ihre Signale sind temporär und meist auf konkrete Bedürfnisse ausgerichtet, wie Nahrungssuche, Gefahrenwarnung oder Orientierung. Ein innovatives Konzept zur Überwindung dieser Kommunikationsbarrieren postuliert eine Art kollektives Bewusstsein, das nicht in der Bedeutung eines zentralen Gehirns, sondern in einem verteilten neuronalen Netzwerk innerhalb der Kolonie verankert ist. Solch eine Netzwerkstruktur könnte aus spezialisierten Larven und chemischen Netzwerken bestehen, die als biologische Hardware eines kollektiven Gehirns dienen. Dieses Superorganismus-Gehirn wäre dann in der Lage, komplexe Informationen zu speichern und logische Prozesse zu steuern.

Eine äußerst kreative Idee besteht darin, dass soziale Insekten eine für uns fremde, exotische Sprache besitzen könnten, deren Struktur sich grundlegend von menschlichen Sprachen unterscheidet. Zum Beispiel könnte diese Sprache auf Gesten, dauerhaften Schallwellen oder anderen physikalischen Phänomenen basieren, die weder auf Vokalisation noch auf chemischer Kommunikation beruhen. Solche Sprachen müssten dabei auf die unvermeidliche Dezentralisierung des Systems Rücksicht nehmen, was die Herausforderung der Übersetzung und des Verstehens enorm erhöht. In literarischer Hinsicht hat sich Michael Chorost, ein Autor und Wissenschaftler, diese spannenden Fragen intensiv vorgenommen. In seinem geplanten Roman entwirft er eine sozialinsektenartige außerirdische Zivilisation, deren „Hives“ aus unzähligen kleinen Insekten bestehen, die ohne eine zentrale Führungsinstanz oder sogar individuelle Sprachfähigkeiten auskommen.

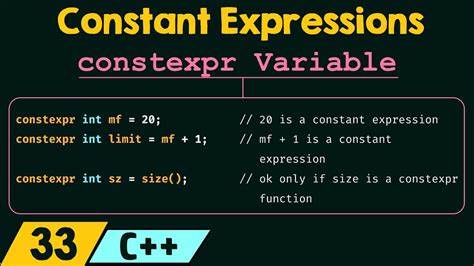

Stattdessen agieren sie als eine verstreute Intelligenz, gesteuert von einem komplexen neuronalen Netzwerk, das die einzelnen Bestandteile verbindet. Ein weiteres faszinierendes Konzept ist, dass diese Insekten Kolonien zur Herstellung von „Händen“ parasitisch Säugetiere befallen, die von ihnen kontrolliert werden, um Werkzeuge zu manipulieren – eine Art biologische Fernbedienung für physische Interaktionen in einer Form, die für Menschen nachvollziehbar ist. Seine Herangehensweise geht weit über klassische Science-Fiction hinaus, die oft einfach eine einzelne, zentrale Intelligenz oder Königin als „Gehirn“ der Kolonie vorsieht. Stattdessen sucht er Lösungen, wie aus einem rein verteilten, verständnislosen Verbund ein kohärentes Verständnis von Technologie, Kultur und sogar Sprache entstehen kann. Dabei müssen grundlegende Fragen beantwortet werden: Wie kann eine solche Kolonie komplexe Befehle ausführen? Wie wird die Speicherung von Wissen gewährleistet? Wie kann es zu einer Technologieentwicklung kommen, wenn kein Insekt einen eigenen bewussten Verstand besitzt? In Chorosts Ausarbeitung erfolgt die Kommunikation der Kolonien über modulierte Ultraschallwellen, welche sich im Raum überlagern und dadurch eine Art dreidimensionale „Gestensprache“ bilden.

Die Insekten „lesen“ diese Wellen, indem sie sie als komplexe Formen in einem stehenden Schallfeld interpretieren. So kann eine Art primitive, aber dennoch ausgefeilte Sprache entstehen, die nicht auf dem gesprochenen Wort basiert, mit Grammatik und Bedeutung, die an menschliche Zeichensprachen erinnern, aber darüber hinaus eine viel tiefere Verknüpfung mit der physischen Umwelt und dem Körperverständnis erlauben. Durch die Verschmelzung biologischer Strukturen wie Larven, die als neuronale Schnittstellen fungieren, mit mechanischen und eventuell genetisch manipulierten Säugetieren als „Werkzeuge“ der Kolonie, entsteht eine Technologie, die von außen betrachtet fremd und fremdartig wirkt. Das Beispiel Parasitenkontrolle bei Säugetieren ist dabei ein brillant beschriebener Lösungsweg, der das Engramm einer intelligenten Zivilisation auch ohne menschliche körperliche Voraussetzungen ermöglicht. Ein wesentliches Thema, das im Kontext solcher sozialen Insektenzivilisationen immer wieder auftaucht, ist die Schwierigkeit der ersten Kontaktaufnahme.

Anders als bei Menschen, deren Sensorium und Sozialverhalten zumindest ähnliche Grundmuster aufweisen, stehen wir vor der Herausforderung, mit Wesen zu kommunizieren, deren Wahrnehmungen, Denkweisen und sogar physische Präsenz so fremdartig sind, dass traditionelle menschliche Kommunikationsmittel nicht greifen. Diese sogenannte Inkommensurabilität, also die Unvereinbarkeit oder das Nichtverstehbarkeit zwischen völlig verschiedenen Formen des Bewusstseins, stellt einen philosophischen und praktischen Knackpunkt dar. Trotzdem zeigt sich, dass bei echtem gegenseitigem Willen zur Verständigung außergewöhnliche Wege gefunden werden können. Echte Motivation, etwa durch akute Notlagen oder gegenseitigen Nutzen, zwingt Gesprächspartner, bestehende Barrieren zu überwinden. Geschichten und wissenschaftliche Überlegungen zeigen, dass auch große Unterschiede in Wahrnehmung und Denkformen einen Dialog nicht grundsätzlich ausschließen, wenn die Kommunikation von Dringlichkeit und Sinn getrieben wird.

Die Evolution einer Insektenzivilisation wirft auch biologische und planetarische Fragen auf. Auf ihrem Heimatplaneten müssen Voraussetzungen herrschen, die eine Spezialisierung, Kooperation und Arbeitsteilung in einem Maße erlauben, das fähig ist, über einfache Instinkte hinaus komplexe soziale Strukturen und Wirtschaftsformen zu bilden. Die Vorstellung, dass extreme klimatische Bedingungen – etwa durch bestimmte Bahnresonanzen – maximale Vielfalt und Spezialisierung fördern, erscheint plausibel. Diese Spezialisierung wiederum führt zum Austausch von Gütern und Wissen, das wiederum die Grundvoraussetzung für eine komplexe Zivilisation ist. Vom technischen Standpunkt ausgehend, müsste eine solche Insektenzivilisation in der Lage sein, Materialien zu verarbeiten, Werkzeuge herzustellen und Technologien zu entwickeln, die denen der Menschen zumindest entsprechen, wenn nicht überlegen sind.

Die Idee der Produktion von stabilen Superschwerelementen, die theoretisch die Tore zu interstellaren Reisen öffnen, ist ein eindrucksvolles Beispiel, wie solche fremden Zivilisationen die bisher bekannten technologischen Grenzen überschreiten könnten. Doch trotz dieser visionären Ansätze darf man nicht vergessen, dass die Umsetzung in fiktionalen Werken von enormer Kreativität und Geduld abhängt. Die Darstellung von Charakteren sowohl auf menschlicher als auch auf außerirdischer Seite, die Entwicklung eines spannenden Plots und die Einbindung wissenschaftlicher Details sind eine große Herausforderung. Die komplexen Umstände erfordern zudem, dass Missverständnisse, kulturelle und biologische Divergenzen realistisch und emotional nachvollziehbar beschrieben werden. Die Erforschung sozialer Insektengesellschaften und deren Anwendung auf Amazwischwesen oder Außerirdische öffnet somit nicht nur neue Dimensionen für Science-Fiction, sondern liefert gleichzeitig wertvolle Impulse für das Verständnis von Kommunikation und Zivilisation an sich.