Seit Jahrzehnten warnen Finanzexperten, Volkswirte und politische Analysten immer wieder vor den wachsenden staatlichen Schulden der Vereinigten Staaten. Diese Warnungen wurden oft ignoriert oder ins politische Abseits gedrängt. Doch der Kreditrahmen und die Staatsverschuldung haben inzwischen Ausmaße erreicht, die selbst die hartgesottensten Skeptiker alarmieren. Im Mittelpunkt steht dabei der ehemalige Präsident Donald Trump, der heute mit einer Schuldenlast konfrontiert ist, die von seinen Vorgängern aufgebaut wurde – und die jetzt unabweisbar zum Problem wird. Die Geschichte dieser Entwicklung ist eine Erzählung von politischen Kompromissen, wirtschaftlichen Fehlprognosen und einer zunehmend angespannten Finanzlage, die vor wenigen Jahren noch kaum jemand für möglich gehalten hätte.

Bereits in den 1980er Jahren begann die Verschuldung der USA exponentiell zu wachsen. Trotz wiederholter Warnungen von damals beispielsweise Alan Greenspan, dem damals amtierenden Vorsitzenden der Federal Reserve, wurden wichtige Reformen stets verschoben oder verwässert. Greenspan sah bereits zu Beginn des Jahrtausends die Gefahr, dass Defizite zu dauerhaft höheren Arbeitslosenzahlen und größeren wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen könnten. Doch die Realität zeigte zunächst ein anderes Bild. Die Wirtschaft wuchs, die Arbeitslosigkeit blieb überraschend niedrig, und der US-Dollar behielt seine internationale Vormachtstellung.

Investoren weltweit kauften US-Staatsanleihen mit Begeisterung – eine scheinbar sichere Bank in einer unsteten Weltwirtschaft. Die politische Landschaft trug zweifellos zu einer zunehmend prekären Lage bei. Weder unter Ronald Reagan, noch unter Bill Clinton, George W. Bush oder Barack Obama wurden grundsätzliche Schritte zur Begrenzung der wachsenden Staatsverschuldung unternommen. Die US-Präsidenten und der Kongress ließen es zu, dass sich die Schuldenspirale weiter nach oben schraubte, ohne unmittelbare Konsequenzen befürchten zu müssen.

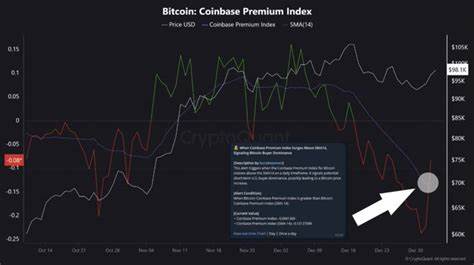

Ironischerweise wurde das US-Schuldpapier deshalb als "sicherer Hafen" eingestuft – Investoren flüchteten sogar in Zeiten der Krise in die US-Treasurys, da sie kaum eine vergleichbare Stabilität anderswo fanden. Mit der Staatsverschuldung, die inzwischen die astronomische Höhe von 36 Billionen US-Dollar überschritten hat, hat sich die Situation dramatisch verändert. Mehrere große Ratingagenturen, darunter Moody’s, Fitch und S&P, haben die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft oder zumindest mit negativen Ausblicken versehen. Moody’s beispielsweise senkte die Bewertung Mitte Mai 2025 erstmals seit über einem Jahrhundert. Ein solcher Schritt hat nicht nur symbolischen Charakter, sondern könnte auch handfeste Folgen für die Zinssätze und die internationalen Kapitalflüsse haben.

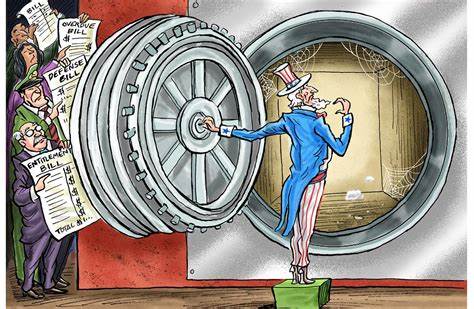

Der Kern des Problems ist jedoch weniger die Wirtschaft selbst, sondern vor allem die politische Uneinigkeit und die mangelnde Bereitschaft, strukturelle Reformen anzugehen. Die Kritik der Ratingagenturen richtet sich vor allem gegen das Versagen der politischen Institutionen, sich auf nachhaltige Haushaltspolitiken zu einigen. Die immer größer werdenden Haushaltsdefizite und steigenden Zinszahlungen auf die Staatsschulden könnten die fiskalischen Handlungsspielräume der USA in Zukunft stark einschränken. Donald Trump steht im Zentrum dieser Schuldenkrise, auch wenn die Probleme nicht erst mit seiner Amtszeit begonnen haben. Als Präsident muss er mit dem weiter wachsenden Schuldenberg umgehen, der einerseits wichtige politische Projekte erschwert und andererseits bei Investoren Zweifel an der langfristigen Fiskaldisziplin der USA weckt.

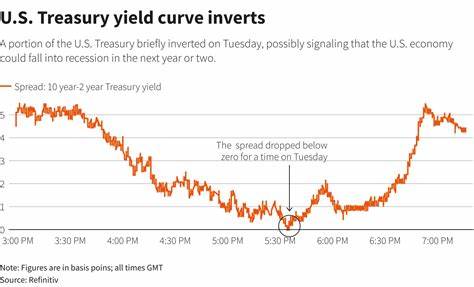

Märkte und Investoren beobachten die Entwicklungen mit Argusaugen, da sie Auswirkungen auf Zinssätze, Investitionen und die globale Wirtschaft haben könnten. Besonders brisant ist, dass die anhaltende politische Polarisierung und Blockadehaltung im US-Kongress erneute Schuldenobergrenzenstreitigkeiten beißen. Solche Debatten können zu temporären Zahlungsausfällen oder zumindest zu ernsthaften Unsicherheiten führen, die die Kosten für die Kreditaufnahme weiter in die Höhe treiben würden. Das internationale Vertrauen in die Stabilität des US-Finanzsystems könnte dadurch ernsthaft erschüttert werden. Ein weiteres Problem ist, dass die bislang genutzten Mittel zur Staatsfinanzierung – vor allem die Emission von Anleihen – zunehmend teurer werden könnten.

Sollte die Marktverunsicherung zunehmen, sind steigende Zinssätze unvermeidlich. Das wiederum erhöht die Zahlungen für die Zinslast des Staates, was wiederum den Haushalt zusätzlich belastet und eine Negativspirale auslösen kann. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer. Experten weisen darauf hin, dass es noch Zeit gibt, die Auswüchse der Verschuldung in den Griff zu bekommen. Reformen im Steuerrecht, eine bessere Kontrolle der Ausgaben und eine nachhaltige Wachstumspolitik können die Lage zumindest stabilisieren.

Ein wichtiges Element ist auch die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den politischen Kräften, um gemeinsame langfristige Strategien zu verfolgen – etwas, das in der amerikanischen Innenpolitik derzeit schmerzlich vermisst wird. Die Bedeutung der US-Schuldenkrise zeigt sich auch in ihrem Einfluss auf die Weltwirtschaft. Als größte Volkswirtschaft und als Inhaber der wichtigsten Reservewährung spielen die USA eine zentrale Rolle. Wenn das Vertrauen in ihre Kreditwürdigkeit schwächelt, könnten globale Finanzmärkte in Turbulenzen geraten, was Ersparnisse, Investitionen und das Wirtschaftswachstum weltweit beeinträchtigen würde. Zusätzlich zu den finanziellen Aspekten bleibt die Schuldenkrise auch eine politische Herausforderung.