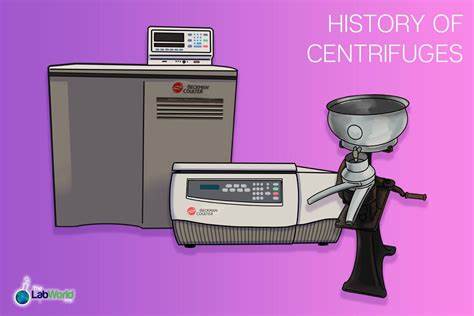

Die Zentrifuge ist aus dem Alltag der Wissenschaft, Medizin und Industrie kaum mehr wegzudenken. Sie trennt Substanzen aufgrund unterschiedlicher Dichten durch schnelle Drehbewegung, ein Prinzip, das seinerzeit revolutionär war und bis heute weiterentwickelt wird. Die Wurzeln der Zentrifuge reichen zurück in das späte 19. Jahrhundert, als die ersten Apparate vorwiegend in der Milchwirtschaft eingesetzt wurden. Ihre Entwicklung ist ein faszinierender Spiegel technischer Fortschritte und wissenschaftlicher Neugier, der bis heute kontinuierlich fortgeführt wird.

Die Geschichte beginnt im deutschsprachigen Raum, genauer gesagt im deutschen Kaiserreich, das 1871 gegründet wurde. Deutschland war damals ein Zentrum für naturwissenschaftliche Innovationen und technische Erfindungen. Die Prandtl-Brüder, Antonin und Alexander, zwei Ingenieure mit fundierter Ausbildung in angewandten Wissenschaften, spielten in dieser frühen Phase eine entscheidende Rolle. Alexander Prandtl arbeitete als Professor an einer Versuchsmolkerei in Bayern und verbesserte ein Design, das auf dem physikalischen Gesetz der Zentrifugalbewegung basierte. Dieses physikalische Prinzip besagt, dass rotierende Objekte eine nach außen gerichtete Kraft erfahren, die dichtere Bestandteile nach außen drückt und leichtere näher am Zentrum hält.

Am World Exhibition 1875 in Frankfurt zeigte Alexander Prandtl seine verbesserte Zentrifuge, die Milch von Sahne trennte – ein Durchbruch für die Milchwirtschaft. Dieses ursprüngliche Gerät zur Trennung von Butterfett aus Milch war jedoch nur der Anfang. Die Zentrifuge erfuhr daraufhin zahlreiche Weiterentwicklungen, die sie leistungsfähiger, schneller und vielseitiger machten. Schon bald wurde erkannt, dass sich dieses physikalische Prinzip nicht nur für die Milchwirtschaft eignet, sondern auch zur Trennung immer kleinerer Partikel, von biologischen Molekülen bis hin zu Atomen, eingesetzt werden kann. Ein bedeutender Schritt folgte 1878, als der schwedische Ingenieur Gustaf de Laval die erste kontinuierlich laufende Zentrifuge zur Trennung von Milch und Sahne patentierte.

De Lavals Gerät verfügte über eine rotierende Trommel mit 60 Zentimeter Durchmesser und erreichte Drehzahlen von 3000 Umdrehungen pro Minute. Die Konstruktion ermöglichte es, Milch durch die Mitte der rotierenden Trommel einzuführen, während die herausgetrennten flüssigen Bestandteile unterschiedlich weit nach außen befördert wurden. Im Laufe der Zeit entwickelte de Laval die Maschine weiter, indem er die Trommeldurchmesser verringerte und die Drehzahl auf bis zu 5500 Umdrehungen pro Minute steigerte. Mit seinem Partner Oscar Lamm gründete er die Firma AB Separators, die bis 1886 eine massenproduzierbare Zentrifuge herstellte, die 400 Liter Milch pro Stunde verarbeiten konnte. Diese frühen industriellen Zentrifugen waren noch nicht perfekt.

So fehlten noch stabile Temperaturkontrolle und präzise Auswuchtung, was bei hohen Geschwindigkeiten zu Problemen mit Überhitzung und Vibrationen führte. Dennoch verbreiteten sich diese Geräte schnell in verschiedenen Industriezweigen. In Wäschereien, der Textilindustrie, der Zuckerherstellung und sogar in der Honigproduktion bewährten sich Zentrifugen als effizientes Trennwerkzeug. Die Suche nach höherer Geschwindigkeit und Präzision führte dazu, dass Wissenschaftler zunehmend kleinere Partikel mit Zentrifugen analysieren wollten. Ein entscheidender Fortschritt entstand mit dem schwedischen Chemiker und späteren Nobelpreisträger Theodor Svedberg.

In den 1920er Jahren entwickelte er eine Ultrazentrifuge, die Drehzahlen von bis zu 20000 Umdrehungen pro Minute erreichte und die Trennung selbst winziger Kolloide im Wasser ermöglichte. Die Ultrazentrifuge erlaubte es, die Größe und das Gewicht von Molekülen präzise zu bestimmen und wichtige biologische Entdeckungen zu machen, etwa über die Struktur von Proteinen. Svedbergs Gerät war in einem Stahlgehäuse untergebracht, um Temperatur und Luftzirkulation zu kontrollieren. Ein optisches Beobachtungssystem überwachte die Partikel in Echtzeit. Trotz der enormen Kräfte, denen die Rotoren ausgesetzt waren, gelang es ihm, die Sicherheit zu verbessern, indem der Rotor aus hochfestem Stahl gefertigt und in Schutzgehäuse eingebaut wurde.

Das System wurde zudem in einer Wasserstoffatmosphäre betrieben, um die Wärmeentwicklung zu steuern. Diese Innovationen machen Svedbergs Ultrazentrifuge zu einem Meilenstein für die Analyse biologischer Moleküle. Später wurden Elemente wie synthetische Saphirfenster eingeführt, um die optische Beobachtung weiter zu verbessern und die Lebensdauer der Geräte zu erhöhen. Die Forschung mit der Ultrazentrifuge bestätigte, dass Proteine keine ungeordneten Molekülaggregate sind, sondern definierte Makromoleküle mit spezifischen Strukturen. Für diese Forschungen erhielt Svedberg 1926 den Nobelpreis für Chemie.

Ein weiterer Meilenstein war die Entwicklung von Zentrifugen, die nicht nur analytische Einsichten lieferten, sondern auch die aufgetrennten Proben sammelten, damit sie weiter untersucht werden konnten. Der französische Chemiker Émile Henriot und sein Kollege E. Huguenard erweiterten Svedbergs Arbeit und entwickelten Systeme mit Luftdruckdüsen, die Reibung verminderten und die Rotoren in verschiedenen Positionen stabil hielten. So konnten Partikel am Boden einer Röhre pelletiert werden, was ein Vermischen nach dem Stoppen der Rotation verhinderte. In den 1930er Jahren brachte dann der US-amerikanische Physiker Jesse Wakefield Beams die Zentrifuge an die Grenzen der Geschwindigkeit, mit Rotationsraten von bis zu 240000 Umdrehungen pro Minute.

Er entwickelte eine Vakuumzentrifuge, um Luftwiderstände und damit unerwünschte Reibungskräfte zu reduzieren. Dieses Gerät eröffnete ganz neue Möglichkeiten, kleine Unterschiede in der Masse von Isotopen zu separieren. Insbesondere bei der Trennung von Uranisotopen wurde diese Technologie während des Zweiten Weltkriegs im Manhattan-Projekt eingesetzt, um den für Kernreaktoren benötigten Uran-235 zu gewinnen. Dennoch zeigte sich, dass hohe Drehzahlen die Geräte empfindlich gegenüber Vibrationen machten, die Konstruktionen beschädigten und eine effiziente Gewinnung verhinderten. Deshalb setzten die Forscher zunächst auf alternative Trennmethoden wie die Gasdiffusion.

Parallel dazu arbeiteten Wissenschaftler wie der österreichische Ingenieur Gernot Zippe während seiner Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion intensiv daran, die Stabilitätsprobleme zu beheben. Zippe und sein Team wendeten ein innovatives Design an, bei dem der Rotor auf einer Nadelspitze drehte und sich frei austarieren konnte, was die Reibung und das Schütteln deutlich reduzierte. Nach seiner Freilassung entwickelte Zippe die Konstruktion weiter und setzte auf maraging Stahl, eine besonders widerstandsfähige Legierung, die es erlaubte, den Rotor länger und flexibler zu gestalten. Dieses Design, heute als Zippe-Zentrifuge bekannt, bildet noch immer die Basis für viele Zentrifugen zur Urananreicherung. Diese technologischen Entwicklungen fanden nicht nur in der Urananreicherung Anwendung, sondern revolutionierten auch die Biowissenschaften.

Bereits im 19. Jahrhundert nutzte der Schweizer Biologe Friedrich Miescher eine einfache Zentrifuge, um die Zellkerne isolieren zu können. Er entdeckte darin eine Substanz mit hohem Phosphorgehalt, die später als DNA erkannt wurde. Im 20. Jahrhundert erweiterten Wissenschaftler wie Christian de Duve die Anwendung auf die Zellfraktionierung, was zur Entdeckung von Organellen wie Lysosomen beitrug.

Die industrielle Miniaturisierung führte in den 1960er Jahren zur Entwicklung von Mikrozentrifugen. Mit der Möglichkeit, Probenvolumen auf wenige Milliliter zu reduzieren und gleichzeitig höhere Drehzahlen zu erreichen, wurden Zentrifugen für die Molekularbiologie und Diagnostik unverzichtbar. Besonders die Einführung mikroprozessorgesteuerter Geräte ab den 1970er Jahren erhöhte die Präzision, Reproduzierbarkeit und Automatisierung erheblich. Heute sind Zentrifugen in zahlreichen medizinischen, biologischen und technischen Bereichen im Einsatz. Ihr Einsatzgebiet reicht von der Bluttrennung in Kliniken über die Herstellung von Impfstoffen bis hin zur Abtrennung von Partikeln in der Ölindustrie oder der Abwasseraufbereitung.

Selbst im Weltraum werden sie verwendet, um beispielsweise die Auswirkungen von Schwerkraft auf den menschlichen Körper an Bord der Internationalen Raumstation zu erforschen. Der Weg von der einfachen Erfindung der Prandtl-Brüder zur heutigen hochentwickelten Zentrifuge zeigt, wie kontinuierliche Innovation und interdisziplinäre Zusammenarbeit technische Hindernisse überwinden und wissenschaftliche Erkenntnisse vorantreiben können. Die Zentrifuge ist mehr als nur ein Trenngerät: Sie ist ein Symbol für menschlichen Erfindungsgeist und die Fähigkeit, komplexe Probleme mit eleganter Technik zu lösen. Ihre vielfältigen Anwendungen machen sie zu einem der wichtigsten Werkzeuge der modernen Forschung und Industrie.

![Q5.js v3.0 has been RELEASED [video]](/images/B11CB6FB-BEC3-4C43-822F-1B9C46CE7196)