Der Begriff „Depletionismus“ beschreibt die Vorstellung, dass wir bald oder bereits jetzt an die Grenzen der Verfügbarkeit wichtiger mineralischer Ressourcen stoßen. Diese Idee hat eine lange Geschichte und fand unter dem Schlagwort „Peak Oil“ bereits Anfang des 21. Jahrhunderts großen Anklang. Viele Experten warnten davor, dass Erdöl und andere essentielle Rohstoffe bald knapp werden und dadurch katastrophale Folgen für das industrielle System und die Weltwirtschaft drohen. Doch die Realität zeigte sich komplexer als befürchtet.

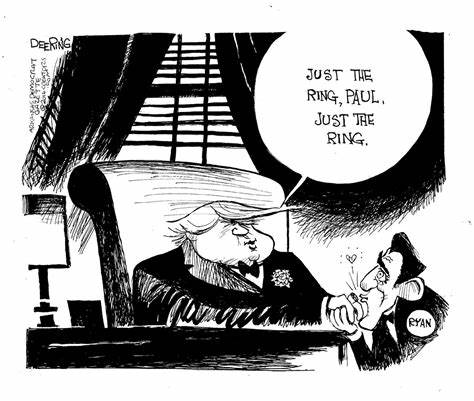

Die Geschichte des Depletionismus ist ein Lehrstück darüber, wie gut gemeinte Warnungen ohne praktische Lösungen das Gegenteil dessen bewirken können, was beabsichtigt war – nämlich Fortschritt, Nachhaltigkeit und soziale Stabilität. Bereits in den frühen 2000er-Jahren sorgte die Bewegung rund um das Thema Peak Oil für Aufsehen. Die Forschergruppe ASPO (Association for the Study of Peak Oil) machte das Thema einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und erregte Aufmerksamkeit auf die Endlichkeit fossiler Brennstoffe. Von manchen Politikern wurde die Forschung sogar beachtet, was aber paradoxerweise nicht zu einem Umdenken bei der Energiestrategie führte, sondern zu andernorts verzweifelten und oft zerstörerischen Maßnahmen. Ein Beispiel dafür ist die US-Invasion im Irak 2003, die teilweise mit Sorgen um Energieversorgung und Ölreserven begründet wurde.

Statt aber eine nachhaltige und friedliche Transformation zu fördern, führte die Angst vor Ressourcenknappheit zu Konflikten und einer verstärkten Ausbeutung umweltschädlicher Fördermethoden wie dem Fracking, um zuvor uneconomische Ölquellen auszubeuten. So kam es dazu, dass die Prognose eines bevorstehenden Öl-Peaks zunächst durch eine massive Wirtschaftsinvestition in die Förderung von Schieferöl verzögert wurde. Diese kurzfristige Lösung enthielt jedoch erhebliche ökologische Kosten und verschärfte vielerorts das Klima- und Umweltdilemma. Der Depletionismus hatte somit paradoxerweise zu einer Verschlechterung der Lage beigetragen, nicht zu deren Lösung. Heute erleben wir etwas Ähnliches, nur dass sich die Debatte von Erdöl auf eine Vielzahl wichtiger Rohstoffe wie Kupfer, seltene Erden und andere Mineralien ausgeweitet hat, die für den Ausbau erneuerbarer Energietechnologien unerlässlich sind.

Ein beunruhigendes Narrativ besagt, dass diese Ressourcen letztlich nicht „reichen“ werden, um die dringend notwendige Energiewende zu ermöglichen. Insbesondere kritische Stimmen innerhalb der Bewegung der Depletionisten lehnen oft erneuerbare Energien ab oder stellen ihre technische Umsetzbarkeit in Frage mit dem Argument, dass der dafür notwendige Rohstoffbedarf zu hoch und nicht nachhaltig zu decken sei. Diese Sichtweise ist nur teilweise korrekt. Zwar spielt der Rohstoffverbrauch eine zentrale Rolle bei der Herstellung von Photovoltaikanlagen, Windkraftwerken oder Batterien, aber häufig wird ignoriert, dass viele der verwendeten Materialien nicht selten sind oder durch Fortschritte im Recycling und in der Effizienz schon deutlich reduziert werden können. Zudem bieten erneuerbare Technologien vielfach Vorteile, die im Allgemeinen übersehen werden – wie der Einsatz mangelfreier Materialien, bessere Energieeffizienz, geringere Betriebskosten und eine wesentlich saubere Umweltbilanz.

Ein weiterer Wirkmechanismus des Depletionismus besteht darin, dass er eine geistige Blockade gegenüber weiterführenden Lösungen verursacht. Statt sich auf Innovation, Kreislaufwirtschaft oder technologische Verbesserungen zu fokussieren, verharren Kritiker in fatalistischen Szenarien, die zu einer politischen Lähmung oder gar ablehnenden Haltung gegenüber notwendigen Investitionen führen. So entsteht eine gefährliche Pessimismusspirale, in der entweder extreme Dekadenzforderungen erhoben oder Verzweiflungstatbestände gefördert werden, die die öffentliche Meinung verunsichern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt schwächen. Die Konsequenz daraus ist, dass statt konstruktiver Strategien oft nur wachsende Angst und Misstrauen in die Nachhaltigkeit politischer Maßnahmen dominieren. Tragisch wird das vor allem dann, wenn diejenigen, die legitime Umweltbedenken artikulieren, dennoch nicht in der Lage sind, realistische praktikable Lösungen anzubieten.

Die Gleichung „Warnung plus Handlungsdruck ohne tragfähigen Lösungsansatz“ führt häufig zu unerwünschten Nebenwirkungen. Ein wichtiger Aspekt dieser Entwicklung ist, dass negative Vorhersagen von Ressourcenknappheit als Vorwand missbraucht werden können, um autoritäre und sozial ungerechte Maßnahmen zu rechtfertigen. Historische Beispiele veranschaulichen, wie das Versprechen eines drohenden Kollapses dazu verwendet werden kann, drastische Einschränkungen der Freiheit oder Umweltverschlechterungen in Kauf zu nehmen. Es entsteht eine Paradigmenfalle, denn die Fokussierung auf die Erschöpfung von Rohstoffen kann und darf nicht zur Legitimation von Verzweiflungstaten führen, die die eigene Lebensgrundlage langfristig zerstören. Vielmehr müssen wir uns auf eine Transformation der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen konzentrieren.

Es ist essenziell, durch Investitionen in Forschung und Entwicklung alternativer Technologien, einem konsequenten Ausbau der Kreislaufwirtschaft und der Förderung sozialer Innovationen Wege zu finden, die die Abhängigkeit von begrenzten Ressourcen vermindern. Dabei spielt auch die politische Gestaltung von Rahmenbedingungen eine Schlüsselrolle. Nur wenn klare politische Ziele gesetzt werden, die sowohl ökologische als auch soziale Dimensionen berücksichtigen, kann eine nachhaltige Zukunftsperspektive glaubwürdig entwickeln. Die Debatte um Kupfer exemplifiziert gut die Ambivalenz der Diskussion. Kupfer ist einer der wichtigsten Rohstoffe für Elektrifizierung und Energiewende.

Die Nachfrage nach Kupfer steigt rasant, und es gibt Herausforderungen bei der Ökobilanz sowie der politischen Akzeptanz von Bergbauprojekten, die häufig auf Widerstand vor Ort stoßen. Gleichzeitig gibt es aber auch große Rohstoffreserven, deren Nutzung unter Berücksichtigung innovativer Abbauverfahren und besserer Recyclingtechnologien durchaus möglich erscheint. Entscheidend ist, diese Prozesse sozial verträglich und ökologisch nachhaltig zu gestalten. Der Begriff „Degrowth“, also ein sozial und ökologisch ausgerichtetes Schrumpfen der Wirtschaft, wird von einigen als alternativlos betrachtet. Doch breite Bevölkerungsschichten werden solche Konzepte meist als Einschränkung oder Verzicht verstehen und ablehnen, wenn sie ohne realistische Perspektive angeboten werden.

Die Lösung kann nur darin bestehen, nachhaltiges Wachstum neu zu definieren und moderne Technologien mit sozialen Innovationen zu verbinden. Es ist eine Herausforderung, die großes Engagement und Offenheit für neue Denkmodelle erfordert. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Wunsch nach einem direkten Kollaps der bestehenden industriellen Strukturen, wie er manchmal von Depletionisten geäußert wird, ein gefährlicher Trugschluss ist, der kaum positive Ergebnisse bringt. Statt auf apokalyptische Szenarien zu setzen, sollte die Gesellschaft Wege finden, mit Ressourcenschwächen pragmatisch und kreativ umzugehen. Der Übergang zu erneuerbaren Energien bietet hier eine bedeutsame Chance.