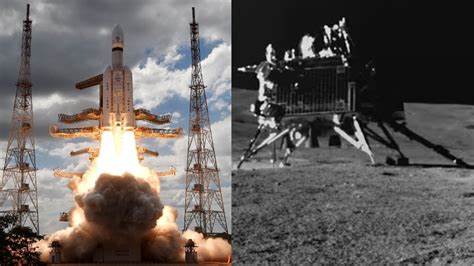

Indien hat in den vergangenen Jahren mit seinen Raumfahrtmissionen zum Mond und Mars weltweit für Aufsehen gesorgt – und das zu einem Bruchteil der Kosten, die andere Raumfahrtagenturen aufbringen. Die indische Weltraumorganisation ISRO (Indian Space Research Organisation) hat es geschafft, ihre Missionen extrem kosteneffizient zu gestalten, ohne dabei an wissenschaftlicher Qualität einzubüßen. Von der Chandrayaan-Serie bis hin zu Mangalyaan hat Indien preisgünstige, aber technologisch beeindruckende Raumfahrtmissionen durchgeführt, die viele Experten zum Staunen bringen. Doch wie gelingt es Indien, den Kosmos mit so wenig Geld zu erreichen, während andere Nationen deutlich größere Budgets verbrennen? Der Grund dafür liegt in mehreren miteinander verwobenen Faktoren, die tief in Indiens Geschichte, Kultur und der Organisation von ISRO verwurzelt sind. Ein zentraler Ausgangspunkt der Geschichte ist die Gründung von ISRO und die frühe Vision ihres Gründers Vikram Sarabhai in den 1960er Jahren.

Sarabhai sah Raumfahrt nicht als Luxus für eine arme Nation, sondern als ein strategisches Instrument, um dem Land zu helfen – etwa mittels Satellitenkommunikation, Wetterbeobachtung und Umweltmonitoring. Dies legte den Grundstein für eine Weltraumpolitik, die sich von Anfang an strikt an den realen Bedürfnissen und Mitteln des Landes orientierte. Im Gegensatz zu anderen Raumfahrtagenturen gab es nie den Anspruch, vor allem Prestigeprojekte für hohe Budgets umzusetzen, sondern pragmatisch und zielgerichtet zu arbeiten. Hinzu kommt, dass ISRO alle wesentlichen Technologien eigenständig entwickelt und damit auf teure Importe und externe Dienstleistungen verzichten kann. Die Situation im Jahr 1974, als westliche Staaten nach Indiens erstem Nukleartest einen Technologie-Exportstopp verhängten, wurde von Indiens Wissenschaftlern genutzt, um eigene Lösungen zu entwickeln.

Diese „technologische Blockade“ führte dazu, dass Indien eine autarke Industrie um seine Raumfahrt aufbaute, die auf lokale Produktion, Wartung und Entwicklung setzt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Produktionskosten sind durch günstige Löhne und lokale Materialbeschaffung deutlich niedriger als in den USA oder Europa, wo teure Zulieferer und Dienstleister die Budgets sprengen. Ein weiterer bedeutender Faktor für die niedrigen Kosten ist die Herangehensweise an das Missionsmanagement. Während etwa NASA oft mehrere Prototypen und Engineering-Modelle für Tests anfertigt und zusätzlich Versicherungen für die teuren Missionen abschließt, geht ISRO einen risikobewussteren und doch pragmatischeren Weg. Es wird meist nur ein Modell gebaut, das direkt für den Flug vorgesehen ist – eine Methode, die zwar Risiken birgt, aber Kosten spart.

Das bedeutet, ISRO akzeptiert die Möglichkeit eines Fehlers, was in einer staatlichen Institution mit großen Ressourcen schwierig wäre, aber für die motivierte und leidenschaftliche kleine Wissenschaftler-Teams kein Hinderungsgrund war. Dies spiegelt sich auch in der Teamstruktur wider: Kleine, engagierte Gruppen arbeiten oft mit Leidenschaft und langen Stunden, ohne auf Überstundenentschädigungen zu bestehen. Die Kombination aus Passion und Kostenbewusstsein führt zu hoher Effizienz. Der mit Abstand größte Kostenvorteil liegt auch in der Auswahl der Raketen und Flugprofile für die Missionen. ISRO verfügt derzeit über relativ kleine Trägerraketen mit begrenzter Startleistung.

Um Energie und Treibstoff zu sparen, setzen die Planer auf sogenannte „Schwerkraftschleuder“-Manöver, die die Flugzeit zum Mond oder Mars verlängern, aber enorm viel Treibstoff und Kapitalkosten reduzieren. Während andere Raumfahrtagenturen teure und schwere Raketen einsetzen, die direkt zum Ziel beschleunigen, nutzt Indien die Schwerkraft der Erde strategisch aus, indem die Raumfahrzeuge mehrfach in eine Erdumlaufbahn eingeschleust werden, bevor sie auf Kurs gebracht werden. Diese längeren Flugzeiten führen zwar zu Verzögerungen in der Missionsdauer, sind jedoch ein exzellenter Kompromiss, um die Betriebskosten minimal zu halten. ISRO durfte bei seinen Erfolgen auch immer auf den Rückhalt der indischen Regierung setzen und eine verständnisvolle Finanzpolitik genießen. Hierbei half es, dass die indische Weltraumagentur nie zum Prestigeobjekt frei von Kritik wurde, sondern kontinuierlich beweisen konnte, welchen praktischen Nutzen ihre Missionen erzeugen.

So wurde mehrfach nachgewiesen, dass Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung und Umweltdatenerfassung wichtige Instrumente für Landwirtschaft, Katastrophenschutz und Infrastrukturplanung in einem riesigen, bevölkerungsreichen Land wie Indien sind. Die enge Verzahnung von Raumfahrt und gesellschaftlichen Nutzen begünstigte eine konservative und effiziente Mittelverwendung. Die finanziellen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die Marsmission Mangalyaan wurde 2013 für rund 74 Millionen US-Dollar realisiert, während vergleichbare Marsorbiter anderer Länder oft das Zehn- bis Zwanzigfache kosteten. Ebenso absolvierte das Mondlandungsprojekt Chandrayaan-3 eine erfolgreiche Mission für rund 75 Millionen Dollar, eine Summe, die sogar unter dem Budget vieler Hollywood-Blockbuster liegt, etwa dem Film Gravity. Zum Vergleich: Die Raumfahrtnation USA gab im gleichen Zeitraum rund 25 Milliarden Dollar für NASA aus.

Dieses große Gefälle unterstreicht die beeindruckende Effizienz des indischen Programms. Einen Einblick in die technische Flexibilität und den Umgang mit Kompromissen bietet die Anpassung von Missionen bei begrenztem Budget. So mussten bei Chandrayaan-1 etwa Steuerdüsen halbiert oder Batteriekapazitäten reduziert werden, um Gewicht zu sparen und die Mission in einem engeren Kostenrahmen durchführen zu können. Dies führte sogar zu einem strikten Zeitfenster für den Start, um die Stromversorgung während orbitaler Sonnenfinsternisse nicht zu gefährden. Solche strategischen Anpassungen sind typisch für ISRO und illustrieren die Innovationskraft innerhalb knapper Ressourcen.

Doch trotz aller wirtschaftlichen Zwänge hat Indien wissenschaftlich bedeutsame Ergebnisse erzielt. Chandrayaan-1 bestätigte erstmals die Existenz von Wasser in der Mondoberfläche, Mangalyaan analysierte die Methan-Atmosphäre des Mars – beides bedeutende Erkenntnisse, die weltweit Anerkennung fanden. Dies beweist, dass kostengünstige Raumfahrt nicht automatisch Abstriche bei der wissenschaftlichen Qualität bedeutet. Doch wie wird sich das indische Programm in Zukunft entwickeln? Experten gehen davon aus, dass mit der zunehmenden Öffnung des indischen Weltraumsektors für private Unternehmen sowie der Entwicklung neuer, leistungsstärkerer Trägerraketen die Kosten tendenziell steigen werden. Erst kürzlich hat die indische Regierung die nächste Generation von schwereren Raketen genehmigt, die ab etwa 2032 eingesetzt werden sollen.

Diese sollen etwa bemannte Missionen oder den Aufbau der indischen Raumstation ermöglichen. Große Trägerraketen, anspruchsvollere Technologie und schnellere Flugzeiten entsprechend internationaler Standards werden die Kosten zwangsläufig erhöhen. Dennoch bleibt Indien auf seinem bewährten Weg, eine Balance zwischen Kosteneffizienz und wissenschaftlicher Exzellenz zu finden. Die konsequente Nutzung lokaler Ressourcen, Leidenschaft der Wissenschaftler, Anpassung an realistische Rahmenbedingungen und die strategische Umsetzung innovativer Flugmanöver haben Indien zu einer Raumfahrtnation gemacht, die trotz bescheidener Mittel weltweit Respekt genießt. Mit ehrgeizigen Plänen wie der Entsendung eines weiblichen humanoiden Roboters und bemannter Raumfahrtmissionen steht ISRO vor einer spannenden Zukunft, die auch weiterhin kosteneffizient gestaltet werden dürfte.

Die Erfolgsgeschichte von ISRO ist ein Lehrstück über Pragmatismus, kreative Problemlösung und nationale Selbstbestimmung in der Hochtechnologie. Für viele Entwicklungsländer stellt Indien bis heute ein Vorbild dar, dass Raumfahrt im globalen Wettlauf nicht zwingend mit exorbitanten Budgets verbunden sein muss. Die Geschichte zeigt, wie Wissenschaft und Technik dazu beitragen können, die Entwicklungsbedürfnisse eines Landes auf innovative und nachhaltige Weise zu erfüllen. Während andere Nationen Milliarden investieren, demonstriert Indien, wie mit begrenzten Mitteln Großes erreicht werden kann – ein leuchtendes Beispiel globaler Raumfahrtgeschichte.

![Tongue Move – Instant Brain Reset [video]](/images/61D52AD5-5580-47AE-AD26-1B08A2F3C61B)