In den letzten Jahren hat die Technologiebranche eine beispiellose Dynamik erlebt, gefolgt von erheblichen Umwälzungen, die auch viele qualifizierte Fachkräfte betroffen haben. Ein wachsender Trend zeigt sich darin, dass Unternehmen Massenentlassungen häufig mit angeblich mangelhafter Leistungsfähigkeit der betroffenen Mitarbeiter begründen. Doch wie objektiv sind diese Leistungsbewertungen wirklich, und welche Konsequenzen hat diese Praxis für Arbeitnehmer und das Arbeitsumfeld? Die Ursprünge der Leistungsbeurteilung liegen in der Notwendigkeit, Arbeitsleistung, Effizienz und Produktivität innerhalb von Firmen transparent und messbar zu gestalten. Obwohl es klare, zahlenbasierte Kriterien gibt, sind viele Bewertungen subjektiv geprägt und hängen stark von der Wahrnehmung der jeweiligen Führungskraft ab. Hier setzt das Problem an: Was für den einen Manager als ungenügend gilt, kann für einen anderen als durchaus zufriedenstellend bewertet werden.

Dieses Problem erhält neue Brisanz, wenn Performance-Bewertungen zur Grundlage von Massenentlassungen gemacht werden. Unternehmen wie Block, Microsoft, Meta und Salesforce haben in ihren aktuellen Umstrukturierungen öffentlich bekanntgegeben, dass Entlassungen aufgrund von Leistungsmängeln erfolgen. Im Fall von Block wurden beispielsweise fast tausend Mitarbeiter abgebaut – unter dem Vorwand, diese seien „strategisch nicht mehr passend“ oder „unterperformend“. Dabei wurde bei manchen Firmen sogar der Einsatz von traditionellen Instrumenten wie Performance Improvement Plans (PIPs) komplett abgeschafft, um schneller und unkomplizierter kündigen zu können. Diese Entwicklung wirft mehrere Fragen auf.

Zum einen ist die gleichzeitige Entlassung einer so großen Anzahl von Mitarbeitern mit dem gleichen Qualitätsmerkmal, nämlich schlechter Performance, aus menschlicher und logischer Sicht schwer nachvollziehbar. Es wirkt, als diene das Leistungsargument hier weniger der objektiven Bewertung als vielmehr einer Rechtfertigung finanzieller Einsparungen. Zum anderen führt die Praxis, gezielt Leistungsbewertungen zu verschlechtern, bevor Mitarbeiter entlassen werden, zu einem massiven Vertrauensverlust zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wer weiß, dass negative Bewertungen willkürlich manipuliert werden können, verliert die Motivation, sich weiterhin engagiert und loyal zu zeigen. Ein weiterer kritischer Aspekt betrifft finanzielle Konsequenzen.

Leistungsbewertung ist in vielen Unternehmen eine Grundlage für Boni, Gehaltserhöhungen und Abfindungen. Werden Mitarbeiter als schlechte Performer eingestuft, sinken diese Zusatzleistungen. Das heißt, selbst bei einer betriebsbedingten Kündigung führt die Herabstufung der Leistung zu geringeren Abfindungszahlungen. Dies weckt den Verdacht, dass Unternehmen solche Bewertungen auch aus finanziellem Eigeninteresse beeinflussen. Für die betroffenen Angestellten bedeutet das eine doppelte Niederlage: Verlust des Arbeitsplatzes und finanzielle Einbußen.

In solchen Situationen ist es wichtig, dass Mitarbeiter sich gegen ungerechtfertigte Bewertungen wehren und diese schriftlich anfechten. Das Schweigen wird oft als Zustimmung gewertet, was die Position in möglichen Rechtsstreitigkeiten schwächt. Es ist ebenso Aufgabe der Gerichte, Verkaufsabschlüsse und Kündigungen kritisch zu hinterfragen, insbesondere wenn viele Kündigungen gleichzeitig und unter Verweis auf Leistung erfolgen. Die zunehmende Praxis, schlechte Performances als Vorwand zu nehmen, könnte in der Rechtsprechung bald eingehender geprüft werden müssen. Hinter den Kulissen spielen auch wirtschaftliche und strategische Beweggründe eine große Rolle.

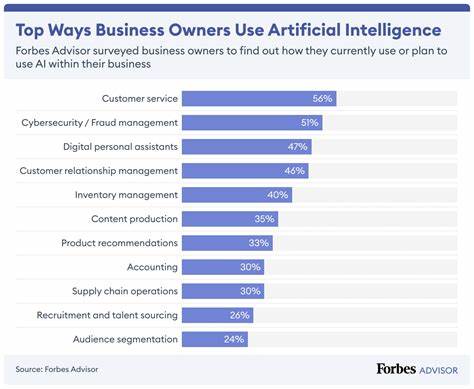

Technologiefirmen stehen unter hohem Wettbewerbsdruck, müssen Innovationen schnell vorantreiben und gleichzeitig ihre Kosten kontrollieren. Krisenphasen, wie etwa wirtschaftliche Abschwünge oder Veränderungen im Nutzerverhalten, führen dazu, dass Unternehmen kurzfristig Personal abbauen, um profitabel zu bleiben. Dabei mag es für die Geschäftsleitung verlockend erscheinen, Leistung als Argument zu nutzen, um den Widerstand gegen Entlassungen zu minimieren. Allerdings birgt dieses Vorgehen auch Risiken: Es kann eine Kultur der Angst entstehen, Mitarbeiter verlieren an Vertrauen, und die Arbeitgebermarke leidet nachhaltig. Für Fachkräfte in der Technologiebranche heißt das, dass sie wachsam sein müssen.

Leistungsbewertungen sollten immer nachvollziehbar, transparent und auf Basis objektiver Kriterien erfolgen. Offene Kommunikation und regelmäßiges Feedback können helfen, mögliche Missverständnisse rechtzeitig zu klären. Unternehmen wiederum sollten ihre Bewertungsprozesse kritisch hinterfragen und sicherstellen, dass sie fair und ehrlich angewendet werden, anstatt als Instrument zur Kosteneinsparung missbraucht zu werden. In der Debatte um Massenentlassungen in der Techbranche zeichnet sich deutlicher Handlungsbedarf ab – für Arbeitgeber wie auch für den Gesetzgeber. Ein ausgewogenes Zusammenspiel von Leistungsbewertung, transparenter Kommunikation und gerechter Behandlung von Mitarbeitern ist unerlässlich, um langfristig Stabilität und Erfolg zu sichern.

Nur so kann verhindert werden, dass Leistungskriterien zum Deckmantel einer einseitigen Entlassungspolitik werden und die Innovationskraft sowie das Arbeitsklima in der Technologiebranche nachhaltig Schaden nehmen.