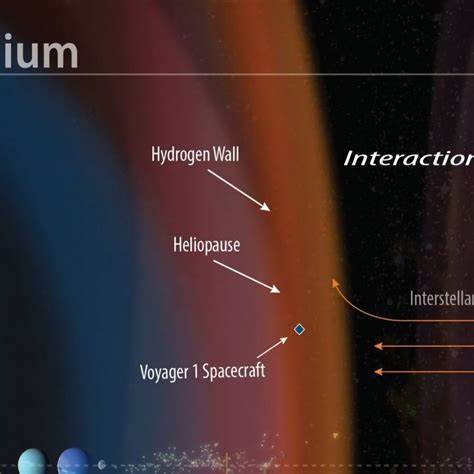

Das interstellare Medium (ISM) ist eine der faszinierendsten und doch wenig beachteten Komponenten unseres Universums. Es handelt sich dabei um die diffuse Mischung aus Gas, Staub und kosmischer Strahlung, die die Sterne und Planetensysteme miteinander verbindet. Obwohl wir den Weltraum zwischen den Sternen oft als leer und frei von Hindernissen betrachten, offenbart sich das ISM als ein dynamischer und heterogener Raum, dessen Eigenschaften für die Planung von Weltraummissionen eine entscheidende Rolle spielen. Gerade im Zeitalter potenzieller interstellarer Raumfahrt ist die detaillierte Kartierung und das Verständnis dieses Mediums zu einer vordringlichen Aufgabe geworden. Die Heliosphäre, also die Blase aus Sonnenwind, die unser Sonnensystem umgibt, ist seit Jahrzehnten Gegenstand intensiver Forschung und wurde bereits von Raumsonden wie Voyager 1 und 2 durchquert.

Doch sobald man diese Blase verlässt, betritt man das lokale interstellare Medium (LISM), dessen Charakteristiken ein völlig neues Level an Herausforderungen für Raumfahrzeuge darstellen. Bewegte sich eine Sonde mit einigen Prozenten der Lichtgeschwindigkeit durch diese Regionen, treffen ihre Konstruktion und ihr Schutz auf ganz andere physikalische Anforderungen. Kleinste Staubpartikel können bei solchen Geschwindigkeiten erhebliche kinetische Energie besitzen – viel mehr, als man intuitiv vermuten würde – und stellen damit eine ernsthafte Gefährdung dar. Bereits frühere theoretische Arbeiten beschäftigten sich intensiv mit diesen Risiken. Das britische Projekt Daedalus der British Interplanetary Society etwa plante einen massiven zweistufigen Antrieb, der es erlauben sollte, mit 12 Prozent der Lichtgeschwindigkeit Barnards Stern zu erreichen.

Um die durch Zusammenstöße mit interstellarem Staub entstehenden Gefahren zu mindern, war eine 32 Meter breite Berylliumabschirmung vorgesehen, die das Raumfahrzeug vor Partikeln schützen sollte. Zusätzlich wurde überlegt, kleine Staubwolken vor dem Schiff auszusetzen, um auf dem Flug potenziell schädliche Mikropartikel zu verdampfen, bevor sie den Schild erreichen konnten. Die Risiken, die durch Staubpartikel entstehen, werden durch Berechnungen deutlich, die die kinetische Energie dieser kleinen Körnchen bei hohen Geschwindigkeiten quantifizieren. So rechnete Dana Andrews aus, dass bereits ein zehntel Mikrometer großer staubtypischer Partikel aus Kohlenstoff bei einer Geschwindigkeit von 0,3-facher Lichtgeschwindigkeit eine kinetische Energie von rund 37,5 Millionen Gigaelektronenvolt besitzt. Diese immense Energiemenge ist zwar angesichts kleiner Teilchenmassen auf einem atomaren Niveau, sie zeigt jedoch die potenziell zerstörerischen Auswirkungen bei solchen Geschwindigkeiten.

Nicht nur die mechanische Zerstörung durch Einschlagpartikel ist also eine Herausforderung, sondern auch sekundäre Effekte wie die Freisetzung von Röntgen- oder Neutronenstrahlung, die eine Raumsonde zusätzlich belasten. Für kleinere interstellare Sonden wie die Breakthrough Starshot-Initiative werden Strategien entwickelt, das Risiko von Partikeleinschlägen anders zu minimieren. Bei sehr kleinen Raumsonden kann es sinnvoll sein, ihre Ausrichtung derart zu gestalten, dass sie möglichst wenig Querschnitt im Flugweg bieten – ähnlich wie es Piloten von Flugzeugen tun, wenn sie den geringstmöglichen Luftwiderstand anstreben. Dies erhöht zwar die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts einzelner kleiner Sonden durch Kollisionen, doch durch den Start großer Mengen von Einheiten steigt die Wahrscheinlichkeit, dass einige erfolgreich ihr Ziel erreichen. Darüber hinaus gibt es innovative Vorschläge, etwa die Nutzung gebündelter Energiefelder oder Strahlen, die auf größere Objekte im Flugpfad gerichtet werden können, um sie abzulenken oder zu zerstäuben, bevor sie auf die eigentliche Sonde treffen.

Solche Technologien stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung, könnten jedoch in Zukunft entscheidend werden, wenn interstellare Geschwindigkeit und Sicherheit miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Das Größte Gewichtsverhältnis des interstellaren Mediums besteht allerdings nicht aus Staub, sondern aus Gas, vor allem Wasserstoff und Helium. Im Verhältnis ist das Gas ungefähr 99 mal häufiger als die Staubpartikel. Während Staub als Risiko für mechanische Schäden angesehen wird, spielt das Gas eine andere Rolle. Schon mehrfach wurde die Idee eines interstellaren Raumfahrzeugs diskutiert, das mit einem sogenannten „Ramscoop“ Material direkt aus dem interstellaren Medium einsammelt und daraus Antriebskraft erzeugt.

Das Konzept des Bussard-Ramjets basiert auf diesem Prinzip, wurde aber bisher als wenig praktikabel eingestuft, vor allem wegen der extrem dünnen Verteilung des Gases und der Komplexität, ein solches System zu realisieren. Neuere Entdeckungen haben allerdings gezeigt, dass es in unserer näheren galaktischen Umgebung große, reichhaltige Gaswolken gibt, die unter Umständen genug Wasserstoff enthalten, um als potenzielle Quelle für Antriebe or sogar als starre Navigationspunkte relevant zu sein. Eine besonders interessante Entdeckung gelang einem internationalen Team um die Astrophysikerin Blakesley Burkhart von der Rutgers University. Sie identifizierten mithilfe von farb-ultravioletten Beobachtungen eine bisher unbekannte molekulare Gaswolke namens „Eos“, die rund 300 Lichtjahre von uns entfernt liegt und eine Masse von etwa 3400 Sonnen besitzt. Diese Wolke befindet sich am Rand der sogenannten lokalen Blase – ein Hohlraum aus heißem, dünn verteiltem Plasma, der vermutlich durch mehrere Supernova-Explosionen entstanden ist und in dem unser Sonnensystem eingebettet ist.

Eos ist insofern bemerkenswert, als sie trotz ihrer Größe ungewöhnlich arm an Kohlenmonoxid ist – einem Molekül, das normalerweise als Indikator zur Beobachtung molekularer Wasserstoffwolken dient. Die Entdeckung gelang durch fluoreszierende Emissionen molekularen Wasserstoffs, die in einem langwelligeren UV-Bereich liegen und mit klassischen Radioteleskopen oder infraroten Instrumenten schwer nachweisbar sind. Die Wolke ist so groß, dass sie am Himmel etwa 40-fache Mondgrößenbedeutung hat, also einen riesigen Bereich überspannt. Solche molekularen Wolken, auch als dunkle Wolken bekannt, sind nur schwer zu beobachten, weil sie das Licht dahinterliegender Sterne absorbieren und deshalb als dunkle Flecken am Himmel erscheinen. Doch sie sind wichtige Geburtsstätten neuer Sterne.

Die Erkenntnis, dass in unmittelbarer Nähe zu unserem Sonnensystem derart große Masseansammlungen aus Gas und Staub existieren, verändert unser Bild von der nahen interstellaren Umgebung fundamental. Die genauere Kartierung dieser Wolken erfolgt heute mittels dreidimensionaler Algorithmen, welche die Verteilung von Staub in Abhängigkeit von der Entfernung erfassen. Durch Analyse von Spektraldaten und die Kombination verschiedener Beobachtungstechniken entsteht somit ein detailliertes Bild über die Materiedichte, die Zusammensetzung sowie die räumliche Ausdehnung dieser komplexen Strukturen. Die Erkenntnisse sind nicht nur für die Grundlagenforschung unverzichtbar, sondern auch für die spätere Raumfahrtplanung von großer Bedeutung. Eine direkte praktische Anwendung entsteht bei der Navigation interstellarer Raumfahrzeuge.

Die zunächst einfache Vorstellung, dass eine Sonde von A nach B geradeaus fliegt, muss angesichts der Gefahren durch Gas- und Staubwolken überdacht werden. Man könnte sich vorstellen, dass Sternenschiffe in der Zukunft ihre Flugbahnen so anpassen, dass sie diese Regionen meiden, um Kollisionen zu vermeiden. Das eröffnet eine Form der interstellaren Navigation, die weit komplexer ist als einfache Positionierung und Steuerung. Dabei kann die Kenntnis der Gas- und Staubverteilung um unser Sonnensystem herum eine ähnliche Rolle spielen, wie Karten von Marschrouten beim autonomen Fahren auf der Erde heute. Die Herausforderung dabei ist, dass jedes Ausweichen von der direkten Flugbahn viel komplexere Anforderungen an Antriebssysteme von Raumschiffen stellt.

Behandelt man etwa Konzepte wie beamed energy sails (beamt angetriebene Segelschiffe), so müssen nicht nur Geschwindigkeit und Richtung optimiert, sondern auch der Energiestrahl präzise verfolgt und angepasst werden. Kleine Navigationseffekte können die Bestrahlung unterbrechen oder verringern und damit das Missionsziel stark beeinträchtigen. Die Abwägung zwischen Sicherheit und Treibstoffeffizienz, zwischen schnellen und sicheren Flugrouten wird daher in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Neben der Vermeidung von Hindernissen gibt es technische Lösungsansätze, um den Belastungen durch Partikel entgegenzuwirken. Die klassischen Whipple-Schilde beispielsweise nutzen eine dünne äußere Schicht, die Mikrometeoroiden in einen Plasmazustand überführt, bevor sie die Hauptstruktur des Raumfahrzeugs erreichen.

Jüngste Forschungen beschäftigen sich damit, wie man solche Schilde durch sekundäre Effekte, etwa die Steuerung des entstehenden Plasmas mittels Mikrowellen oder Magnetfeldern, noch effizienter gestalten kann. So könnten Schutzschilde ihre Funktion erweitern, indem sie ionisierte Materialien besser kontrollieren und damit Beschädigungen auf ein Minimum reduzieren. Auch andere innovative Schutzmechanismen werden diskutiert. Einige Vorschläge zielen darauf ab, spezielle Kanäle durch das Raumfahrzeug zu bauen, durch welche hochenergetische Neutronen oder Gammastrahlen gezielt nach vorne geleitet werden, um potenzielle Teilchen vor der Kollision zu ionisieren oder ablenken. Solche konstruktiven Maßnahmen würden zur Superstruktur des Raumschiffs gehören und könnten so zusätzliche Massenbelastungen vermeiden.

Ebenso werden Möglichkeiten untersucht, elektrostatische oder elektromagnetische Felder einzusetzen, um geladene Staubpartikel abzulenken. Die Herausbildung eines solchen Feldes, das eine gegensätzliche Ladung zu den meisten interstellaren Partikeln besitzt, könnte eine Art Schutzschild bilden. Es ist jedoch noch unklar, wie realistisch und effizient solche Systeme in der Praxis sein werden, insbesondere bei den extremen Geschwindigkeiten von interstellaren Reisen. Die tiefere Erforschung des interstellaren Mediums ist auch deshalb so relevant, weil viele Fragen der Astrophysik, Sternentstehung und der galaktischen Evolution eng mit den dortigen physikalischen Bedingungen verknüpft sind. Große molekulare Wolken, wie Eos, könnten in ferner Zukunft tatsächlich neue Sternensysteme entstehen lassen.

Die Entdeckung solcher Strukturen in unserer kosmischen Nachbarschaft erweitert unser Verständnis von der Dynamik und der Struktur der Milchstraße. Die kartografische Erfassung der Materie zwischen den Sternen erlaubt es außerdem, den Einfluss der interstellaren Strahlung, magnetischer Felder und Turbulenzen genauer zu messen. Solche Parameter sind essentiell, um beispielsweise den Einfluss von Supernova-Explosionen zu modellieren, die die lokale Blase überhaupt erst formten. Der Begriff „blase“ beschreibt hier einen Hohlraum aus heißem Gas, der von einem Ring aus Gas und Staub umgeben ist, und der dynamische Prozesse in der Sternumgebung bestimmt. Wissenschaftliche Veröffentlichungen der letzten Jahre haben diese Themen vorangebracht und nicht zuletzt die Möglichkeiten moderner Instrumente wie des FIMS-SPEAR, einem Fluoreszenz-Imaging-Spektrographen im fernen Ultraviolett an Bord des koreanischen Satelliten STSAT-1, genutzt.