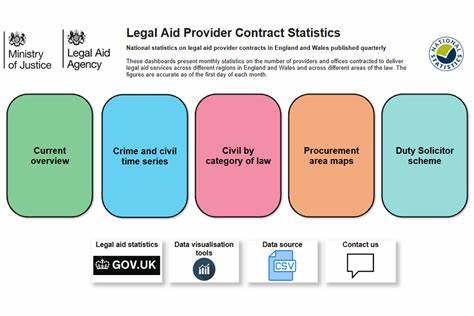

Im April 2025 wurde die Legal Aid Agency (LAA), eine zentrale Institution im britischen Rechtssystem, Opfer eines erheblichen Cyberangriffs. Dabei wurden persönliche Daten von Hunderttausenden Personen, die seit 2010 gesetzliche Hilfe in England und Wales beantragt hatten, unbefugt eingesehen und heruntergeladen. Die Folgen dieses Sicherheitsvorfalls sind weitreichend und stellen sowohl die Betroffenen als auch die Verwaltung vor große Herausforderungen. Die Legal Aid Agency ist verantwortlich für die Bereitstellung von rechtlicher Unterstützung und finanzieller Hilfe für Menschen, die sich ohne diese Unterstützung juristisch nicht vertreten könnten. Im Zuge des Vorfalls wurden hochsensible Informationen kompromittiert, darunter neben Kontaktdaten auch Geburtsdaten, nationale Identifikationsnummern, finanzielle Angaben, Beschäftigungsstatus, strafrechtliche Akten und Details zu Schulden und Beiträgen.

Diese Art von Daten gilt als besonders schützenswert, da sie eine Vielzahl von Missbrauchsmöglichkeiten bieten. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die Hacker etwa 2,1 Millionen Datenstücke herunterladen konnten, wobei diese Zahl noch nicht abschließend verifiziert ist. Die Behörden gehen zwar nicht davon aus, dass es sich um einen staatlichen Akteur handelt, sondern eher um eine kriminelle Bande, doch das Ausmaß des Cyberangriffs wirft ein Schlaglicht auf die seit Jahren bekannten Schwachstellen im IT-System der Legal Aid Agency. Die Regierung gesteht Versäumnisse ein, die in den vergangenen Jahren unter der vorherigen Verwaltung nicht behoben wurden. Ein Insider benannte die Gründe des Datenlecks klar: Vernachlässigung und Missmanagement.

Trotz mehrfacher Warnungen über die Anfälligkeit der digitalen Systeme und die fragilen IT-Strukturen hatte es lange Zeit keine ausreichenden Maßnahmen zur Modernisierung und Verbesserung der Sicherheit gegeben. Das betroffene System der LAA sollte es Rechtsberatern ermöglichen, ihre Arbeit zu dokumentieren und Vergütungen zu beantragen, doch nach der Entdeckung des Sicherheitsvorfalls wurde dieser digitale Dienst komplett offline genommen. In der Zwischenzeit werden alternative Kontaktwege wie Telefon und E-Mail eingerichtet, um den Fortgang der Rechtshilfe sicherzustellen. Gleichzeitig arbeitet das Ministerium für Justiz mit Hochdruck an der Entwicklung eines neuen, sichereren Systems, das die bisherigen Mängel überwinden soll. Die Reaktionen der Beteiligten lassen die Tragweite der Datenpanne einmal mehr erahnen.

Die Leiterin der Legal Aid Agency, Jane Harbottle, zeigte sich tief betroffen und entschuldigte sich bei den Betroffenen. Sie betonte, dass seit Bekanntwerden des Hackings rund um die Uhr mit Cyber-Sicherheitsexperten zusammengearbeitet werde, um weitere Schäden zu verhindern. Besonders beunruhigend sind die Warnungen von Rechtsexperten, die auf die Gefährdung besonders schutzbedürftiger Gruppen hinweisen. Viele der Betroffenen waren in juristische Verfahren eingebunden, die nicht immer öffentlich bekannt wurden oder selbst nicht zu einer Anklage führten. Die Offenlegung solch sensibler Daten könnte daher für diese Personen gravierende negative Folgen haben, angefangen von sozialer Stigmatisierung bis hin zu erpresserischen Machenschaften.

Die Law Society, die Berufsvertretung der britischen Anwälte, hatte bereits vor dem Vorfall wiederholt auf die Schwächen im IT-Bereich der Legal Aid Agency hingewiesen und vor einem Ausfall gewarnt. Die veralteten Systeme behinderten längst notwendige Reformen, etwa eine Aktualisierung der Einkommensprüfungen oder die Zahlung von Zwischenvergütungen, die insbesondere für kleine Kanzleien von großer Bedeutung sind. Insbesondere kleinere Anwaltspraxen stehen finanziell unter enormem Druck und sind besonders anfällig für die Folgen solcher Cyberangriffe. Reaktionen aus der Branche unterstreichen auch die zutiefst besorgniserregenden Aspekte der Datenpanne. So warnen Experten vor den langfristigen Folgen, die ein solches Datenleck mit sich bringt.

Der Verlust des Vertrauens in die digitalen Systeme und die Angst vor weiteren Angriffen können den Zugang zu Rechtshilfe erheblich erschweren. Auch für die Justiz insgesamt bedeutet der Vorfall eine enorme Belastung, da Cybersecurity zu einem integralen Bestandteil moderner Verwaltungsarbeit werden muss. Die Datenschutzbehörden wurden informiert, und das Ministerium für Justiz arbeitet eng mit der Nationalen Cyber-Sicherheitszentrale sowie der Nationalen Kriminalitätsbehörde zusammen. Es wurden spezifische Empfehlungen an die Betroffenen herausgegeben, wie sie sich vor möglichen betrügerischen Aktivitäten schützen können. Diese beinhalten beispielsweise erhöhte Wachsamkeit bei ungewöhnlichen Anrufen oder Nachrichten, das vorsorgliche Ändern von Passwörtern sowie die sorgfältige Prüfung der Identität von Kontaktpartnern.

Die Digitalisierung des Justizsystems ist ein notwendiger Schritt zur Modernisierung staatlicher Dienstleistungen. Doch der jüngste Vorfall zeigt, dass dieser Prozess mit erheblicher Verantwortung einhergeht. Investitionen in robuste IT-Infrastruktur, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen und eine transparente Kommunikation gegenüber den Bürgern sind unerlässlich, um solche Sicherheitsrisiken zu minimieren. Die Zukunft der Legal Aid Agency wird maßgeblich davon abhängen, wie schnell und effektiv sie es schafft, nicht nur das Vertrauen zurückzugewinnen, sondern auch die Sicherheit ihrer digitalen Dienste auf ein zeitgemäßes Niveau zu heben. Gleichzeitig fordert die Situation einen kritischen Blick auf den Umgang mit sensiblen Daten im gesamten öffentlichen Sektor und die Notwendigkeit, sowohl technische als auch organisatorische Schutzmaßnahmen konsequent umzusetzen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Datenangriff auf die Legal Aid Agency eine ernste Warnung darstellt. Die Kompromittierung einer großen Datenmenge besonders schützenswerter Informationen zeigt die Herausforderungen der digitalen Zeit auf. Die Bewältigung der Folgen verlangt eine koordinierte Anstrengung zwischen Staat, Justiz, Sicherheitsexperten und der Gesellschaft, um die Rechte der Betroffenen zu schützen und die Integrität des Rechtssystems zu wahren.

![What Computers Still Can't Do – Hubert Dreyfus [pdf]](/images/FF53F4EE-1933-4492-BD21-31A061B83F86)