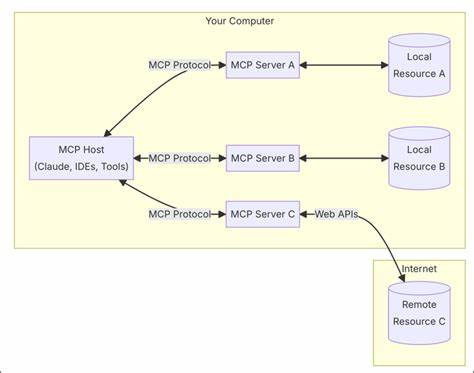

Die Welt der Server-Kommunikation ist vielfältig und ständig im Wandel. Insbesondere für Entwickler, die leichte und schnell einsetzbare Lösungen bevorzugen, ist die Kombination aus Shell-Skripten und modernen Protokollen wie JSON-RPC spannend. In diesem Zusammenhang gewinnt ein einfacher MCP-Server, geschrieben komplett in Bash, zunehmend an Aufmerksamkeit. MCP steht dabei für Machine Control Protocol und dient als Basis für Kommunikation zwischen Werkzeugen und Servern. Doch wie funktioniert ein solcher Server genau, und warum lohnt es sich, ihn in Bash zu realisieren? Ein MCP-Server in Bash ist eine minimalistischer Ansatz, bei dem die mächtigen Unix-Tools genutzt werden, um JSON-Anfragen zu verarbeiten und Antworten zu generieren.

Die Idee dahinter ist es, eine kommunikative Schnittstelle bereitzustellen, die auf JSON-RPC basiert. JSON-RPC ist ein leichtgewichtiges Protokoll zur Remote-Prozeduraufrufen auf Basis von JSON-Daten. Es ermöglicht den Austausch von Befehlen und Antworten zwischen Client und Server ohne großen Overhead. Für viele Entwickler ist JSON-RPC dank seiner Einfachheit und Flexibilität eine attraktive Option. Die Herausforderung besteht darin, die handelsüblichen JSON-Daten in der Bash-Umgebung zu lesen, zu interpretieren und darauf zu reagieren.

Häufig wird hierfür das Tool „jq“ verwendet – ein leistungsfähiger JSON Prozessor, mit dem sich JSON-Daten bequem extrahieren oder modifizieren lassen. In einem einfachen MCP-Server-Skript werden alle eingehenden Zeilen eingelesen und erst bei vollständiger und gültiger JSON-Struktur verarbeitet. Dieses Verhalten ermöglicht es, beliebig viele Anfragen hintereinander in einem Stream zu verarbeiten. Die grundlegende Funktionsweise eines solchen Servers besteht darin, eingehende JSON-Anfragen zu parsen und je nach angeforderter Methode passende Antworten zu schicken. Methoden wie „initialize“, „tools/list“ oder „tools/call“ bilden dabei typische Beispiele für Funktionen eines MCP-Servers.

Bei der Initialisierung wird vom Server meist eine Antwort mit Informationen zur Protokollversion, den Fähigkeiten des Servers sowie Details zur Server-Software geschickt. Diese Metadaten ermöglichen es Client-Anwendungen, sich auf die Kommunikation einzustellen und festzulegen, welche Funktionen unterstützt werden. Die Methode „tools/list“ wird verwendet, um dem Client eine Liste von verfügbaren Werkzeugen mitzuteilen. In der Bash-basierten Implementierung kann das ein einzelner Werkzeugname wie „say“ sein, das einen Text laut ausspricht. Dieses Werkzeug ist besonders praktisch auf macOS-Systemen, da im Hintergrund die native Sprachausgabe „say“ des Betriebssystems genutzt wird.

Der Werkzeugaufruf „tools/call“ ist das Herzstück des Servers. Sobald der Client den Befehl sendet, ein bestimmtes Werkzeug mit bestimmten Argumenten zu verwenden, führt der MCP-Server die entsprechende Aktion aus. Im Beispielskript wird der Text aus dem JSON-Parameter ausgelesen und per Shell-Befehl laut vorgelesen. Dabei wird ein temporäres Audiofile erzeugt, abgespielt und danach gelöscht. Die Antwort an den Client bestätigt den Erfolg der Aktion.

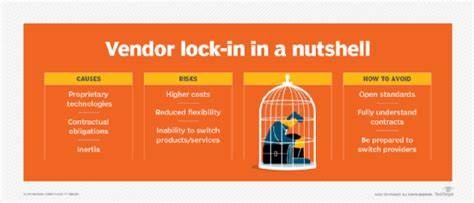

Der gewählte Einsatz von Bash als Programmiersprache für den MCP-Server bringt einige Vorteile mit sich. Bash-Skripte sind universell einsetzbar, besonders auf Unix-ähnlichen Systemen. Sie benötigen keine komplexen Laufzeitumgebungen und lassen sich leicht anpassen. Darüber hinaus entstehen durch die Nutzung von Werkzeugen wie „jq“ oder systemeigenen Kommandos kompakte und verständliche Lösungen, die schnell in bestehende Infrastruktur integriert werden können. Die Verwendung eines Shell-Skripts hat allerdings auch einige Einschränkungen.

Die Performance ist für sehr hohe Lasten oder parallele Anfragen nur bedingt geeignet. Ebenso erfordert die Komplexität größerer Protokollfunktionen eine sorgfältige Erweiterung und Fehlerbehandlung. Dennoch eignet sich dieser Ansatz hervorragend, um Prototypen zu entwickeln, den Umgang mit JSON-RPC zu üben oder einfache Kontroll- und Steuerungsfunktionen bereitzustellen. Wild verbreitet ist dieses Grundgerüst zur Demonstration, wie man moderne Netzwerkprotokolle mit traditionellen Unix-Werkzeugen umsetzen kann. Es illustriert, dass selbst mit einfachen Mitteln wie Shell-Skripten leistungsfähige Services möglich sind.

Entwickler erhalten dadurch ein tieferes Verständnis für die Verarbeitung von JSON-Daten, das JSON-RPC-Protokoll und die praktische Anwendung auf Betriebssystemebene. Ein weiteres interessantes Feature ist die Anpassbarkeit des Skripts. Da es in Bash verfasst ist, kann es leicht um weitere Werkzeuge, Methoden oder Befehle erweitert werden. So lassen sich weitere Funktionen hinzufügen, etwa das Abfragen von Ressourcenlisten, das Erweitern von Fähigkeiten oder das Verarbeiten anderer Medientypen. Die Modularität des Codes macht es interessierten Entwicklern leicht, eigene Module zu integrieren.

Besonderes Augenmerk verdient die Umsetzung auf macOS-Betriebssystemen. Dort lassen sich native Dienste wie die Sprachausgabe „say“ direkt aus dem Skript heraus aufrufen. Durch die Erzeugung von Audiodateien im AIFF-Format und den anschließenden Abspielvorgang wird eine Schnittstelle geschaffen, die dem Client unmittelbar Rückmeldung gibt. So wird der MCP-Server nicht nur zum Datenlieferanten, sondern auch zum aktiven Werkzeug zur Aktionserfüllung. Für komplexere Anwendungen kann man sich vorstellen, das Bash-Skript durch robustere Komponenten zu ergänzen oder mit anderen Diensten zu koppeln.

Beispielsweise könnte ein Python- oder Node.js-Server als Middleware fungieren, während das Bash-Skript einfache Tasks abhandelt. Dies erlaubt auch die Verteilung von Aufgaben nach Komplexität, ohne auf Schnelligkeit oder Einfachheit zu verzichten. Ein weiterer Pluspunkt dieser Methode ist die Transparenz. Durch die einfache Struktur sind alle Abläufe nachvollziehbar — es gibt keinen versteckten Code oder undokumentierte Funktionen.

Für Lerner und Systeme, die Wert auf Minimalismus und Klarheit legen, ist das ein großes Asset. Insgesamt zeigt der einfache MCP-Server in Bash eindrücklich, wie moderne Kommunikationsprotokolle mit klassischen Shell-Werkzeugen umgesetzt werden können. Die Kombination aus JSON-RPC, jq und systemeigenen Kommandos ergibt eine mächtige, flexible Basis für automatisierte Steuerung und Interaktion. Besonders auf macOS werden diese Fähigkeiten durch native Tools optimal ergänzt. Wer mit MCP und JSON-RPC arbeiten möchte, findet in diesem Ansatz einen ausgezeichneten Einstieg in die Thematik.

Durch die Offenheit und Anpassbarkeit bieten sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten von kleinen Experimenten bis hin zu produktiven Automationstools. Der Weg, APIs direkt im Shell-Skript zu bedienen, spart Zeit, Ressourcen und sorgt für solide Funktionalität mit wenig Overhead. In Zukunft ist es vorstellbar, dass mehrere solcher Skripte in verteilten Systemen zusammenarbeiten oder über Netzwerkschnittstellen ansprechbar sind. Dadurch könnten komplexe Steuerungen in ressourcenschwachen Umgebungen realisiert werden, in denen sonst ein vollwertiger Server zu viel Aufwand wäre. Gerade in der Welt der Embedded Systeme oder IoT-Devices sind einfache, robuste Kommunikationsserver äußerst gefragt.

Zusammenfassend zeigt der einfache Bash-basierte MCP-Server, wie sich die Prinzipien moderner Protokolle effizient und verständlich im Shell-Umfeld umsetzen lassen. Es handelt sich um ein praktisches Werkzeug für Entwickler, die mit geringen Mitteln eine leistungsfähige JSON-RPC-Schnittstelle etablieren möchten. Besonders das Beispiel zur Sprachsynthese auf macOS ist ein kreativer Weg, Funktionalität und Demonstration zu verbinden. Die zugrundeliegende Technologie ist erweiterbar, transparent und vermittelt wertvolle Einblicke in die Schnittnstelle von Betriebssystem, Netzwerkprotokollen und Skriptprogrammierung.