In der digitalen Welt von heute scheint Künstliche Intelligenz (KI) allgegenwärtig zu sein. Sie durchdringt fast jedes berufliche und private Umfeld, revolutioniert Abläufe und kündigt eine neue Ära an, die vielfach schon als die „KI-Ära“ bezeichnet wird. Doch während KI-Technologien wie ChatGPT, Automatisierungs-Tools und intelligente Assistenzsysteme zunehmend dominieren, gibt es Menschen, die trotz all dieser Innovationen in einer Arbeitsweise verhaftet bleiben, die man als traditionell bis archaisch bezeichnen könnte. Ein Beispiel hierfür ist das Arbeiten mit dem Texteditor vi – einem Tool, das seine Wurzeln in den frühen Tagen der Computertechnik hat. Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären? Und was können wir aus diesem Spannungsfeld zwischen neuer Technologie und bewährten Werkzeugen lernen? Um diese Fragen zu beantworten, betrachten wir die Perspektive eines erfahrenen Infrastruktur-Engineers, der sich mitten im digitalen Wandel befindet.

Der Blick zurück auf seine Laufbahn liefert wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, denen sich Fachkräfte im Zeitalter der KI stellen müssen. Der Weg in die digitale Welt lässt sich oft kaum genau rekonstruieren. Der beschriebene Experte begann seine Reise bereits in jungen Jahren, mit Hardware und einfachen Programmen. Von der frühen Beschäftigung mit sozialen Netzwerken wie MySpace über selbstgeschriebene Anwendungen in Java, die sogar im Chemieunterricht zum Einsatz kamen, bis hin zur beruflichen Arbeit in verschiedenen Technologiebereichen hat er eine vielfältige Bandbreite an Erfahrungen gesammelt. Das macht seine Perspektive besonders wertvoll, denn sie verbindet technisches Know-how mit einem tiefen Verständnis für die Entwicklung der Softwarewelt über mehr als ein Jahrzehnt hinweg.

Trotz all dieser Erfahrungen holte ihn irgendwann ein Gefühl von Resignation und innerer Leere ein. Die anfängliche Begeisterung verwandelte sich in Desinteresse, die Qualität der Arbeit ließ zu wünschen übrig, und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, schwand. Dieses Erschöpfen der Motivation führte zu einer bewussten Pause, einer sogenannten Sabbatical-Phase, in der bewusst Abstand von der Technologie genommen wurde – eine wohl überlegte Entscheidung, aber auch ein Risiko, den Anschluss an eine dynamisch voranschreitende Branche zu verlieren. Während dieser Auszeit vollzog sich ein enormer Wandel. Neue Produkte kamen auf den Markt, KI-Technologien wie OpenAI’s GPT-3 tauchten auf und begannen, die Grenzen des Vorstellbaren zu erweitern.

Werkzeuge wie GitHub Copilot, die heute aus der Entwicklerwelt kaum noch wegzudenken sind, waren damals noch unbekannt oder wurden zumindest mit Skepsis betrachtet. Die allgemeine Haltung gegenüber Neuerungen war von Vorsicht geprägt. Diese Phase erinnerte an die Zeiten vor dem Jahr-2000-Problem, als viele sich vor einer technischen Krise fürchteten und große Umstellungen mit Unsicherheit und Ängsten verbunden waren. Als sich unser Protagonist entschloss, in den Beruf zurückzukehren, sah er sich einer völlig neuen Landschaft gegenüber. Die Arbeit war von KI-gesteuerten Prozessen durchdrungen, Automatisierungen hatten einen hohen Stellenwert eingenommen und die Geschwindigkeit der Entwicklung schien kaum noch beherrschbar.

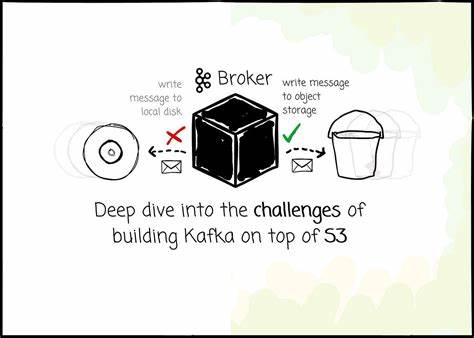

Trotzdem entschied er sich, den Weg nicht als Widerstandskämpfer gegen die Neuerungen zu gehen, sondern als Lernender und Anwender. Statt die KI als Bedrohung zu sehen, erkannte er das Potential, das sie bietet, und begann, sich intensiv mit ihr auseinanderzusetzen. In seinem neuen Unternehmen, das gezielt an der Spitze der KI-Entwicklung steht, werden Werkzeuge zur Effizienzsteigerung eingesetzt, die ohne menschliche Kontrolle aber nicht auskommen. So wird jeder von der KI erstellte Schritt weiterhin von erfahrenen Fachkräften geprüft. Diese Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine führt zu erheblichen Zeitersparnissen und ermöglicht komplexere Projekte, die ohne KI-Unterstützung kaum realisierbar wären.

Dabei kommen unterschiedliche Tools zum Einsatz: für die Abfrage und Analyse von Daten werden KI-basierte Systeme wie ChatGPT genutzt, zur Automatisierung von Konfigurationsänderungen wiederum spezialisierte Programme, die den Workflow optimieren. Auch bei der Erstellung von Skripten und alltäglichen Aufgaben leisten Hilfsmittel wie Cursor wertvolle Dienste. Trotz all dieser Fortschritte und Möglichkeiten bleibt die emotionale Komponente nicht aus. Die Angst vor dem Verlust des eigenen Berufsbildes oder der Überflüssigkeit angesichts immer intelligenterer Maschinen ist eine tiefsitzende Sorge. Das Gefühl, in einer Zeit zu leben, in der die eigene Rolle sich radikal verändert oder gar verschwindet, beschäftigt viele Fachkräfte.

Die Auseinandersetzung mit den neuen Werkzeugen führt oft zu einer existenziellen Krise, ist aber zugleich ein Weg zur Selbstreflexion und zur Neuausrichtung der eigenen Karriere. Wer die Technik als Werkzeug begreift, das keiner vollautomatischen Intelligenz entspricht, sondern vielmehr einem klugen, aber auf Anleitung angewiesenen Helfer, geht gestärkt aus dieser Phase hervor. Die Erkenntnis, dass KI kein allwissendes Wesen ist, sondern eher einem hochgebildeten Kind ähnelt, das zwar viel fragen und lernen, aber keine tiefgreifenden Zusammenhänge selbstständig erfassen kann, ist zentral. Diese Sichtweise entmystifiziert die oft als bedrohlich empfundene Technologie und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten. KI als Werkzeug erfordert Führung, Kontext und Kontrolle durch den Menschen – Aspekte, die allein menschliche Expertise gewährleisten kann.

Rückblickend lässt sich sagen, dass wir uns in einem historischen Wandel befinden, der alle gesellschaftlichen und beruflichen Bereiche durchdringen wird. In zwanzig Jahren wird man diese Zeit als die „KI-Ära“ bezeichnen, das Zeitalter einer Technologie, die unsere Arbeitswelt, die Kommunikation und die Art, wie wir Probleme lösen, fundamental verändert hat. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass der Wandel stetig verläuft und sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Die Balance zwischen Innovation und Bewahrung bewährter Methoden wird für viele Fachkräfte der Schlüssel zum Erfolg sein. Traditionelle Werkzeuge wie der vi-Editor sind keine Relikte vergangener Tage, sondern Ausdruck einer pragmatischen und effizienten Arbeitsweise, die weiterhin ihren Platz hat – gerade auch in einer Zeit, in der neue Technologien schnell und manchmal ungestüm eingeführt werden.

Die Fähigkeit, Altes mit Neuem zu verbinden, kritisch zu hinterfragen und flexibel zu bleiben, entscheidet über die Zukunftsfähigkeit im Beruf. Die Geschichte des Experten zeigt eindrücklich, dass es möglich ist, sich in einem sich rasant wandelnden Umfeld zurechtzufinden, Ängste zu überwinden und die Vorteile moderner Technik produktiv zu nutzen. Gleichzeitig erinnert sie daran, dass menschliche Qualitäten wie Erfahrung, Urteilsvermögen und Kommunikationsfähigkeit durch keine Maschine ersetzt werden können. Die KI ist nicht das Ende der Softwareentwicklung, sondern ihr neuer Partner – ein Partner, der geleitet werden muss, um sein volles Potential zu entfalten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Leben in einer von KI geprägten Welt zwar neue Herausforderungen mit sich bringt, aber auch neue Horizonte eröffnet.

Die Entscheidung, ob man sich als Teil der Zukunft begreift oder in der Vergangenheit verharrt, bestimmt letztlich den Verlauf der eigenen Karriere und das Erleben des digitalen Zeitalters. Für viele wird es darauf ankommen, die richtige Balance zwischen bewährten Werkzeugen und neuem Fortschritt zu finden – eine Aufgabe, die spannender und vielschichtiger kaum sein könnte.