Der wachsende Markt für nicht-fungible Token (NFTs) hat in den letzten Jahren sowohl Investoren als auch Unternehmen in seinen Bann gezogen. Großunternehmen wie Nike haben diese digitalen Assets für sich entdeckt, um neue Wege der Markenpräsenz und Monetarisierung zu erschließen. Doch mit dem immensen Wachstum und der Begeisterung rund um NFTs kommen auch erhebliche rechtliche und regulatorische Herausforderungen auf. Ein aktueller Fall hat hierbei besondere Aufmerksamkeit erregt: NFT-Käufer haben eine Sammelklage gegen Nike eingereicht und werfen dem Sportbekleidungsriesen einen Krypto-Betrug vor. Was steckt hinter dieser Klage und was bedeutet sie für die Zukunft von NFTs und die Rechtssicherheit im digitalen Vermögenswert-Markt?Im Fokus der Klage steht das NFT-Projekt „Dunk Genesis CryptoKick“, das Nike in Kooperation mit RTFKT, einem auf digitale Sneaker spezialisierten NFT-Studio, Anfang 2022 ausgegeben hat.

Einige wenige Käufer haben diese einzigartigen digitalen Token erworben, die nicht nur als virtuelle Sammlerstücke, sondern auch als digitale Ausdrucksform der Marke Nike gedacht waren. Die Klage behauptet, dass Nike das Projekt bewusst überhöht beworben habe, um Anlegergelder zu mobilisieren, während parallel RTFKT eingestellt wurde. Das führte laut den Klägern dazu, dass viele Käufer auf wertlosen oder nahezu wertlosen Krypto-Assets sitzen geblieben sind, was zu erheblichen finanziellen Verlusten führte.Diese rechtlichen Vorwürfe gehen über einfach enttäuschte Erwartungen hinaus und werfen schwerwiegende Anschuldigungen auf: Nicht registrierte Wertpapierverkäufe und irreführende Geschäftspraktiken. Käufer sehen sich getäuscht, da die Vermarktung der NFTs den Eindruck vermittelte, es handle sich um ein langfristig tragfähiges Projekt mit Wertsteigerungspotenzial.

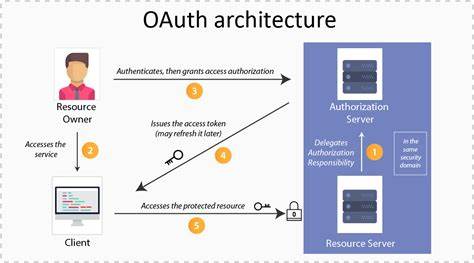

Die anschließende Schließung des NFT-Subsidiärunternehmens RTFKT und die damit verbundene fehlende Unterstützung für die digitalen Assets lassen die Vorwürfe gegen Nike noch schwerwiegender erscheinen.Ein zentraler Streitpunkt ist die Frage, ob NFTs als Wertpapiere eingestuft werden sollten. Seit Jahren schwanken die Auffassungen der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) bezüglich der Regulierung von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten. Die Verschiebungen der Politik, insbesondere unter der Trump-Administration, führten zu Unsicherheit, ob und unter welchen Voraussetzungen NFTs unter die Wertpapiergesetze fallen. Das Fehlen klarer Regulierungsleitlinien hat sowohl Investoren als auch Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt.

Die Kläger argumentieren, dass Nike gegen Vorschriften zur Registrierung von Wertpapieren verstoßen habe, was das Projekt grundsätzlich illegal mache. Experten wie die Digital-Asset-Anwältin Nicolle Lafosse vom internationalen Kanzleinetzwerk Diaz Reus weisen zudem darauf hin, dass die Rechtslage komplex und wandelbar ist – erst jüngste Änderungen auf regulatorischer Ebene könnten den Fall beeinflussen.Das Nike-NFT-Debakel wirft ein Schlaglicht auf einen größeren Trend: Immer mehr Verbraucher ergreifen juristische Schritte wegen Verlusten im Kryptowährungs- und NFT-Bereich. Gerade angesichts unklarer oder fehlender regulatorischer Standards versuchen Kläger zunehmend über Verbraucherschutzgesetze auf Staatsebene Ansprüche geltend zu machen. Diese Taktik umgeht teilweise die ohnehin schwer durchschaubaren und sich wandelnden Bundesvorschriften für Finanzanlagen und eröffnet neue Wege der Rechtsdurchsetzung.

Dabei richtet sich der Fokus nicht nur auf die klassischen Kryptobörsen oder kleinere Projekte, sondern vermehrt auch gegen namhafte und etablierte Konzerne, die in den digitalen Raum eingestiegen sind.Das Phänomen des sogenannten „Rug Pull“ ist in der Welt der Kryptowährungen ein bekanntes Risiko: Ein Projekt wird beworben und finanziert, um dann plötzlich vom Team oder Unternehmen aufgegeben oder geschlossen zu werden, während Investoren auf ihren digitalen Vermögenswerten mit drastischem Wertverlust sitzen bleiben. In diesem Zusammenhang sind die Nike-Kläger der Ansicht, dass die Schließung von RTFKT und die mangelhafte Kommunikation gegenüber Investoren die Kriterien für einen klassischen „Rug Pull“ erfüllen – eine Anschuldigung, die vorher vor allem kleinere, unbekannte Krypto-Startups belastete, sich nun aber auch gegen global agierende Marken richtet.Für Nike und andere große Unternehmen bedeuten diese Entwicklungen ein wachsendes Risiko. Während die Digitalisierung und der Einzug von Blockchain-Technologien Chancen für innovative Geschäftsmodelle eröffnen, wächst zugleich die rechtliche und reputationsbezogene Gefahr.

Markenkontrolle, Transparenz und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben werden somit immer wichtiger. Die NFT-Klage zeigt eindrücklich, dass das Eintauchen in den Krypto-Markt nicht ohne umfassende Prüfung und Anpassung bestehender Compliance-Strukturen erfolgen kann.Der Fall verdeutlicht zudem eine grundlegende Problematik in der Kryptowelt: Die rasante Innovationsgeschwindigkeit übertrifft aktuell oft regulatorische Rahmenbedingungen. Das führt zu Unsicherheiten für Nutzer und Anleger ebenso wie für Juristen und Gesetzgeber. Staatliche Stellen wie die SEC befinden sich noch im Umbruch, um klare Richtlinien zu schaffen, die den Schutz von Verbrauchern gewährleisten und gleichzeitig Innovationsfreiheit bewahren.

Bis dahin entstehen Grauzonen, die für Rechtsstreitigkeiten – wie im Fall Nike – sorgen.Auf der Verbraucherebene zeigt sich die Notwendigkeit, digitale Assets mit dem gleichen Maß an Vorsicht zu behandeln wie traditionelle Finanzanlagen. NFTs mögen als kreative und spannende Technologie gelten, doch müssen Käufer stets die Risiken begreifen, die solche spekulativen Vermögenswerte bergen. Fehlt eine solide rechtliche Absicherung oder Transparenz seitens der Anbieter, entstehen potenziell hohe Verlustrisiken. Die Nike-Klage kann dabei als Weckruf für Investoren angesehen werden, sich umfassend zu informieren und mögliche Fallstricke zu erkennen.

Für die Zukunft dürfte der Fall weitreichende Konsequenzen haben. Erstens wird die Gerichtsentscheidung in New York mit Spannung erwartet, denn sie könnte neue Präzedenzfälle für die Einstufung von NFTs und digitalen Assets schaffen. Zweitens könnten weitere Marken von ähnlichen Klagen betroffen sein, wenn sie sich unzureichend mit den regulatorischen Anforderungen auseinandersetzen oder Projekte scheitern. Drittens dürfte die Debatte um staatliche Regulierung und Verbraucherschutzgesetze weiter Fahrt aufnehmen mit Blick auf den enormen wirtschaftlichen Stellenwert der digitalen Vermögenswerte.Insgesamt zeigt der Streit um Nike und seine NFT-Partnerschaft mit RTFKT die Spannungsfelder zwischen Innovation, Rechtssicherheit und Verbraucherschutz in der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen.

Unternehmen müssen künftig noch sorgfältiger abwägen, wie sie digitale Projekte aufsetzen und kommunizieren. Investoren und Käufer hingegen sind angehalten, Krypto-Investitionen nicht allein dem Hype zu überlassen, sondern fundierte Risikobewertungen vorzunehmen. Schließlich ist die weitere Entwicklung der NFTs und Blockchain-Technologie eng verknüpft mit den Antworten, die Politik, Justiz und Markt in dieser rechtlichen und ethischen Herausforderung finden werden.