In der heutigen Gesellschaft gewinnen psychologische Konzepte wie Menschenfeindlichkeit und Narzissmus zunehmend an Bedeutung, nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in der öffentlichen Diskussion. Beide Phänomene beeinflussen das individuelle Verhalten sowie das Miteinander in der Gesellschaft auf vielfältige Weise. Um deren Ursprünge zu verstehen und den Auswirkungen entgegenzuwirken, ist eine differenzierte Betrachtung dieser beiden Persönlichkeitsmerkmale unerlässlich. Menschenfeindlichkeit, oft als Misanthropie bezeichnet, beschreibt eine grundsätzlich ablehnende oder gar feindselige Haltung gegenüber Menschen im Allgemeinen. Diese Abneigung kann verschiedenste Ursachen haben – von persönlichen negativen Erfahrungen über tiefgreifende Enttäuschungen bis hin zu einer pessimistischen Weltsicht.

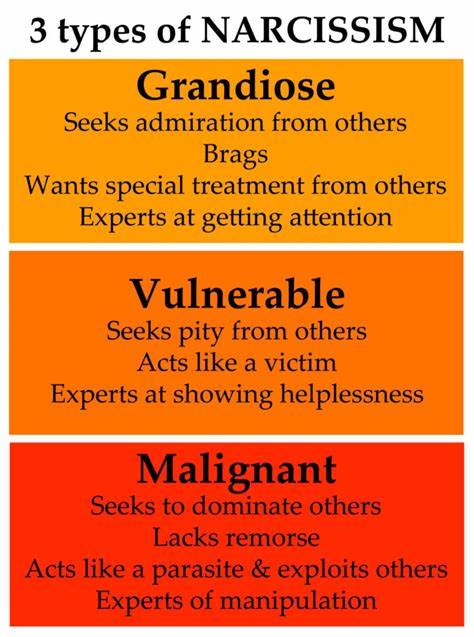

Misanthropie tritt nicht zwangsläufig offen zutage, sondern äußert sich häufig subtiler in Distanzierung und sozialer Isolation. Es handelt sich dabei jedoch nicht einfach um eine soziale Erscheinung, sondern oft um eine komplexe psychologische Reaktion, die mit Ängsten, Unsicherheiten und Erlebnissen von Verletzungen zusammenhängt. Narzissmus hingegen ist durch ein übersteigertes Selbstwertgefühl und eine starke Selbstbezogenheit charakterisiert. Personen mit narzisstischen Zügen benötigen oft Bewunderung und Anerkennung, um ihr Selbstbild aufrechtzuerhalten. Dabei kann sich der Narzissmus in unterschiedlichen Ausprägungen zeigen – von gesunder Selbstliebe bis hin zu pathologischer Selbstüberhöhung.

Hinter narzisstischem Verhalten steht häufig ein fragiles Selbst, dessen Eigensicherung zugleich Anlass für Beziehungsprobleme und soziale Spannungen ist. Die Verbindung zwischen Menschenfeindlichkeit und Narzissmus entsteht an der Schnittstelle von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Während Misanthropen oft eine ablehnende Haltung gegenüber anderen einnehmen, fokussieren Narzissten stark auf sich selbst und deren eigene Bedürfnisse, häufig auf Kosten des sozialen Umfeldes. Beide Einstellungen können zu sozialer Isolation führen, sei es durch aktives Abgrenzen oder durch offensive Selbstdarstellung, die Mitmenschen entfremdet. Aus gesellschaftlicher Sicht sind wir mit einer Zunahme von narzisstischen Verhaltensweisen und zugleich einer wachsenden Verunsicherung im zwischenmenschlichen Umgang konfrontiert.

Die Digitalisierung und die sozialen Medien begünstigen oftmals narzisstische Selbstdarstellungen und können gleichzeitig Gefühl von Entfremdung fördern, was misanthropische Tendenzen begünstigt. Das Zusammenspiel dieser Dynamiken fördert eine Gesellschaft, in der Empathie und echtes Interesse zwiespältig bewertet werden. Psychologische Theorien sehen in der Entstehung von Narzissmus und Misanthropie häufig Bewältigungsmechanismen, die auf frühkindliche Erfahrungen und soziale Prägungen zurückzuführen sind. Narzissmus kann als Schutzmechanismus interpretiert werden, der ein instabiles Selbstwertgefühl kompensiert. Misanthropie kann sich als Reaktion auf erlebte Verletzungen oder Enttäuschungen entwickeln, um sich vor weiteren negativen Erfahrungen zu schützen.

Die Folgen von unreflektiertem Narzissmus und Menschenfeindlichkeit sind vielfältig. Im privaten Kontext können zwischenmenschliche Beziehungen stark belastet werden, da gegenseitiges Vertrauen und Verständnis erschwert sind. Im beruflichen Umfeld wirkt sich narzisstisches Verhalten oft durch eine Dominanzmentalität und mangelnde Teamfähigkeit aus, während Misanthropie zu Isolation oder Konflikten führen kann. Auf gesellschaftlicher Ebene gefährden beide Phänomene den Zusammenhalt und wirken dem solidarischen Miteinander entgegen. Demgegenüber steht das Potenzial zur Veränderung und Selbstreflexion.

Psychotherapie und persönliche Entwicklung bieten Möglichkeiten, narzisstische Bedürfnisse bewusster wahrzunehmen und mit ihnen konstruktiv umzugehen. Ebenso können misanthropische Haltungen durch den Aufbau von positiven sozialen Erfahrungen und Empathieförderung überwunden werden. Verständnis und Akzeptanz in der Gesellschaft spielen dabei eine zentrale Rolle, um Vorurteile abzubauen und Brücken zu schaffen. Die kulturellen Dimensionen von Narzissmus und Misanthropie zeigen zudem, dass diese Phänomene in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich bewertet und erlebt werden. Während Narzissmus in einigen Kontexten als Stärke oder Erfolgsfaktor wahrgenommen wird, gilt er anderswo als Problem.

Misanthropie kann als philosophische Haltung ebenso wie als psychologisches Problem erscheinen. Im Kontext der Digitalisierung ergeben sich neue Herausforderungen. Soziale Netzwerke verstärken oft narzisstische Muster durch Selbstdarstellung und öffentliche Anerkennung. Gleichzeitig fördern sie aber auch Polarisierung und Misstrauen, was misanthropische Tendenzen begünstigen kann. Die Balance zwischen authentischer Kommunikation und sozialer Verantwortung wird somit essenziell.

Abschließend lässt sich sagen, dass Menschenfeindlichkeit und Narzissmus komplexe und vielschichtige Phänomene sind, die tief im menschlichen Erleben verwurzelt sind. Ein reflektierter Umgang mit diesen Haltungen erfordert individuelles Bewusstsein ebenso wie gesellschaftliche Sensibilität. Nur durch ein Verständnis ihrer Entstehung und Wirkung kann der Weg zu einem harmonischeren Miteinander geebnet werden, das sowohl Selbstachtung als auch Mitgefühl einschließt.