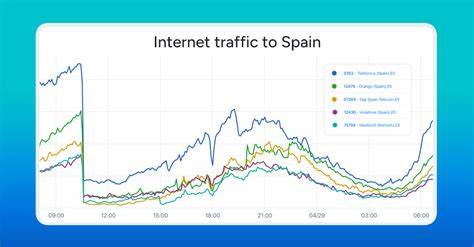

Am Montag, dem 28. April 2025, wurde ganz Spanien und Portugal von einem der größten Stromausfälle in der Geschichte beider Länder heimgesucht. Der Ausfall brachte das tägliche Leben zum Stillstand und verursachte erhebliche Störungen im Internetverkehr und bei der Telekommunikation. Diese besondere Störung, die bald unter dem Namen „Lunes Sin Luz“ bekannt wurde, zog nicht nur die Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen eines großflächigen Versorgungsstopps, sondern auch darauf, welche künftigen Maßnahmen zur Absicherung kritischer Infrastrukturen notwendig sind. Der Stromausfall begann bereits am Vormittag gegen 10:34 UTC und führte binnen kurzer Zeit zu einem dramatischen Einbruch des Internetverkehrs, wobei die Datenübertragungsvolumina in Spanien um etwa 68 % und in Portugal sogar bis zu 74 % zurückgingen.

Diese Zahlen belegen, wie eng unsere digitale Welt mit einer funktionierenden Stromversorgung verknüpft ist. Ohne Energie gibt es keine aktive Netzwerkinfrastruktur, keine Erreichbarkeit von Diensten und keine Verbindung zur digitalen Welt. Die Ursachen des Ausfalls sind zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch unklar, doch zeichnet sich bereits ab, dass es sich um eine beispiellose technische Panne im Stromnetz gehandelt hat, deren Erforschung fortgesetzt wird. Die Netzbetreiber und Behörden arbeiten intensiv daran, die Ursachen zu ermitteln und gleichzeitig für Stabilität im System zu sorgen, um solche Ereignisse künftig zu verhindern oder wenigstens in ihrem Ausmaß zu begrenzen. Interessanterweise zeigen Analysen des Internetverkehrs, dass sich die Ausfälle nicht nur auf den lokalen Raum beschränkten.

So waren auch Anbieter auf Nachbarmärkten betroffen. Beispielsweise kam es in Marokko zu erheblichen Beeinträchtigungen der Netzwerke, die eng mit spanischen und portugiesischen Providern verknüpft sind. Die Verbindung über die Meerenge von Gibraltar zeigt, wie eng vernetzt die Telekommunikationsinfrastruktur verschiedener Länder mittlerweile ist – eine Störung in einem Land hat unmittelbare Nebeneffekte in anderen Regionen. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist das Verhalten des Satelliten-Internetdienstes Starlink in dieser Krise. Eigentlich als hochverfügbares System konzipiert, welches Stromausfälle besser überbrücken kann, war Starlink dennoch von 16:11 UTC bis 04:21 UTC des Folgetages in Spanien beeinträchtigt.

Dies unterstreicht, dass selbst moderne Technologien nicht vollständig vor den Folgen eines großflächigen Stromausfalls geschützt sind. Weitere Analysen zeigten jedoch, dass Starlink-Kunden in Spanien durch eine zügige Umschaltung zu Point-of-Presences (PoPs) in anderen europäischen Städten wie London und Mailand weiter mit dem Internet verbunden bleiben konnten – sofern die Benutzer ihre Empfangsgeräte mit Strom versorgen konnten. Diese Umleitung über alternative Standsitze und die Nutzung fortschrittlicher Laserkommunikation zwischen Satelliten (Laser Inter-Satellite Links, LISLs) offenbaren die Flexibilität und Widerstandsfähigkeit moderner Satellitennetzwerke, jedoch auch ihre Grenzen angesichts physischer Einschränkungen wie Stromverfügbarkeit am Nutzerstandort. Die Auswirkungen des Stromausfalls, der durch das Versagen kritischer Infrastruktur verursacht wurde, gingen sogar bis nach Angola, wo portugiesische Netzbetreiber als Transitprovider für lokale Dienstleistungen fungieren. Kunden in Angola, die über den Anbieter Edgoo Networks mit Internet versorgt werden, verloren aufgrund der Störung den Zugang zu ihrem Transitprovider, was die globalen Verflechtungen der Internetinfrastruktur und ihre Anfälligkeit für lokale Ausfälle deutlich machte.

Insgesamt zeigt „Lunes Sin Luz“ exemplarisch, wie abhängig moderne Gesellschaften nicht nur von einer durchgängigen Stromversorgung sind, sondern wie eng die weltweiten Netzwerke miteinander verwoben und voneinander abhängig sind. Wenn ein zentraler Knotenpunkt oder ein Netzbereich in Europa ausfällt, spürt das auch entfernte Länder auf andere Weise. Das Ereignis ruft erneut die Fragen auf, wie Netze und Systeme künftig robuster und ausfallsicherer gestaltet werden können. Hier spielen Backup-Stromversorgungen, Verteilung kritischer Dienste über mehrere geografische Standorte, aber auch technologisch innovative Lösungen eine große Rolle. Die Möglichkeit, kritische Dienste über Satellitensysteme zu betreiben, erwies sich als sinnvoll, allerdings sind auch diese Optionen nicht vollständig immun gegen Stromausfälle vor Ort.

Der Stromausfall hat weiterhin die Bedeutung des Border Gateway Protocol (BGP) als Fundament der Internet-Architektur hervorgehoben. Ein Versagen der physischen Infrastruktur wirkt sich nur bedingt auf BGP-Routen aus, jedoch reichen intakte Routing-Daten allein nicht aus, um die Internetkonnektivität aufrechtzuerhalten. Vielmehr zeigte sich, dass ein Zusammenspiel verschiedener Indikatoren nötig ist, um den wahren Zustand eines Netzes zu bewerten. „Lunes Sin Luz“ dient somit nicht nur als Fallstudie für die Schwachstellen unserer kritischen Infrastruktur, sondern auch als Weckruf, der technologische und strategische Schritte vorantreiben sollte, um das Risiko zukünftiger Ausfälle zu minimieren. Die spanischen und portugiesischen Behörden, Betreiber sowie internationale Partner sind nun gefordert, Lehren aus dem Ereignis zu ziehen und in modernste Technologien, redundante Systeme und vor allem in Notfallpläne zu investieren.

Darüber hinaus verdeutlicht der Vorfall, wie wichtig internationale Zusammenarbeit im Bereich Telekommunikation und Energieversorgung ist. Gemeinsame Sicherheitsstandards, ein abgestimmtes Krisenmanagement und vertiefte grenzüberschreitende Netzwerkanalysen können helfen, länderübergreifende Auswirkungen zu reduzieren und im Ernstfall schneller und effizienter zu reagieren. Die Ereignisse von April 2025 zeigen auf, dass eine ohne Stromversorgung betriebene digitale Gesellschaft extrem verletzlich ist. Sie bestärken auch das Bewusstsein dafür, dass es in einer zunehmend digitalisierten Welt essentiell ist, robuste Backup-Lösungen zu implementieren und die Verbindung physischer Infrastrukturen mit digitalen Diensten kontinuierlich zu hinterfragen und zu verbessern. Abschließend ist „Lunes Sin Luz“ nicht nur eine Erinnerung an die Fragilität unserer modernen Infrastruktur, sondern auch ein Aufforderung zur Innovation, Planungssicherheit und gemeinschaftlichem Handeln.

Nur durch eine konsequente Stärkung der Widerstandsfähigkeit unserer Netze können wir die Zukunft der digitalen Gesellschaft sichern und die Vorteile der Vernetzung auch in Krisenzeiten gewährleisten.