Koffein ist aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Ob in Kaffee, Tee, Energy-Drinks oder Schokolade – das psychoaktive Stimulans wird täglich von Milliarden Menschen konsumiert. Es wirkt wachmachend, steigert die Konzentrationsfähigkeit und beeinflusst die Stimmung. Während die Wirkungen von Koffein während des Wachzustands gut dokumentiert sind, blieben die Konsequenzen für die Gehirnfunktion während des Schlafs lange unklar. Neuere Forschungen werfen nun ein differenzierteres Licht auf die komplexen Wechselwirkungen zwischen Koffeinkonsum, altersbedingten Veränderungen im Gehirn und Schlafqualität.

Schlaf ist essenziell für die Gesundheit. Während der nächtlichen Erholungsphase laufen im Gehirn vielfältige Prozesse ab, die das Gedächtnis stärken, Stoffwechselvorgänge regulieren und das Nervensystem regenerieren. Dabei ist die Gehirnaktivität keineswegs statisch, sondern zeichnet sich durch eine komplexe Dynamik aus, deren Charakteristika mit dem Alter variieren. Mithilfe moderner Elektroenzephalographie (EEG) lassen sich diese Veränderungen messen und analysieren. Aktuelle Studien zeigen, dass Koffein die Komplexität und sogenannte kritische Zustände des Gehirns während des Schlafs beeinflusst – und das in Abhängigkeit vom Alter.

Die Komplexität des Gehirns beschreibt die Vielfalt und Unvorhersehbarkeit der elektrischen Signale, die es während des Schlafs aussendet. Kritische Zustände hingegen stammen aus der Theorie der Selbstorganisation komplexer Systeme und markieren einen Balancepunkt zwischen Chaos und Ordnung, der für optimale Informationsverarbeitung und Anpassungsfähigkeit steht. Während des Schlafs pendelt das Gehirn zwischen verschiedenen Regimen, die mit unterschiedlichen Schlafphasen korrelieren. Besonders während des Non-REM-Schlafs, der tiefen und erholsamen Schlafphase, sind diese Dynamiken prägnant. Untersuchungen, die Koffein gegenüber einem Placebo bei 40 gesunden Probanden verglichen haben, fanden heraus, dass die Einnahme von etwa 200 Milligramm Koffein – das entspricht etwa zwei Tassen Kaffee – zu einer signifikanten Zunahme der Gehirnkomplexität während des Schlafs führt.

Gleichzeitig wurde eine Abflachung der 1/f-artigen Steigung im EEG-Leistungsspektrum beobachtet, ein Indikator für einen Shift zu einem kritischen Regime. Mit anderen Worten: Das Gehirn bewegt sich durch Koffein näher an einen Zustand maximaler Balance zwischen Stabilität und Flexibilität, was als vorteilhaft für die Verarbeitung von Informationen gilt. Diese Effekte setzten besonders während des Non-REM-Schlafs ein, während der Rapid Eye Movement (REM)-Schlaf anders reagierte. Spannend ist, dass das Ausmaß der Veränderungen in Zusammenhang mit dem Alter stand. Jüngere Probanden im Alter zwischen 20 und 27 Jahren zeigten während des REM-Schlafs eine stärkere Erhöhung der Komplexität als ältere Erwachsene im Alter zwischen 41 und 58 Jahren.

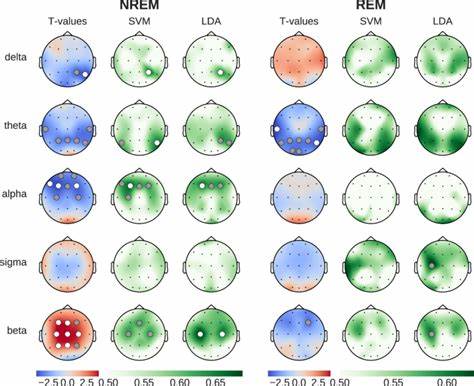

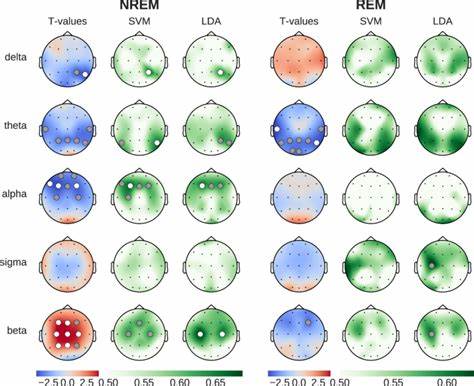

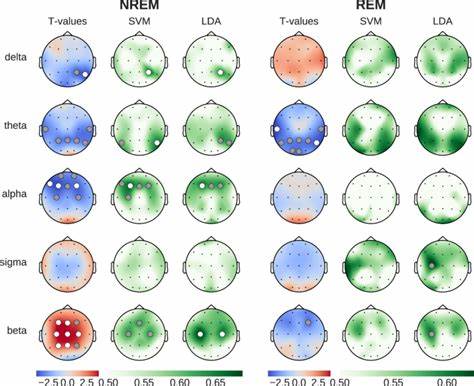

Allerdings blieb die Wirkung im Non-REM-Schlaf bei beiden Altersgruppen vergleichbar. Dieses Ergebnis lässt sich durch altersbedingte Veränderungen in der Dichte von Adenosin-Rezeptoren erklären. Als Adenosin-Antagonist blockiert Koffein genau diese Rezeptoren, die natürlicherweise eine hemmende Rolle im Schlaf-Wach-Regelkreis spielen. Im höheren Alter kommt es zu einem Rückgang dieser Rezeptoren, was die Wirkung von Koffein abschwächt. Neben der Messung der Komplexität analysierten die Forschenden auch verschiedene Frequenzbänder des EEGs, wie Delta, Theta, Alpha, Sigma und Beta.

Koffeinkonsum führte zu einer Verringerung der langsamen Wellen (Delta und Theta) und einer Zunahme der Beta-Frequenzen im Non-REM-Schlaf. Diese Veränderungen lassen sich durch Koffeins stimulierende Wirkungen auf die Ausschüttung von Neurotransmittern wie Dopamin, Noradrenalin und Acetylcholin erklären, die wiederum das Gleichgewicht zwischen neuronaler Erregung und Hemmung modulieren. Die Abnahme der langsamen Frequenzen kann mit einer geringeren Schlafintensität verbunden sein, während die Zunahme schnellerer Wellen auf eine gesteigerte Gehirnaktivität hindeutet. Was bedeutet das für unsere Gesundheit? Einerseits zeigen die Ergebnisse, dass Koffein die neuronalen Dynamiken während des Schlafs nachhaltig verändert und das Gehirn in einen aktiveren, kritischen Modus versetzt. Dieses kritische Regime steht in der Theorie für eine gesteigerte Fähigkeit, auf Reize zu reagieren und Informationen effizient zu verarbeiten, was tagsüber von Vorteil sein kann.

Andererseits könnte eine solche Veränderung im Schlaf auf eine Verschlechterung der Schlafqualität hindeuten, denn tiefer, erholsamer Schlaf ist mit niedrigeren Komplexitätswerten verbunden. Diese Ambivalenz spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass Koffein bekanntermaßen die Gesamtschlafzeit verkürzt, das Einschlafen verzögert und insbesondere den Anteil an Tiefschlafphasen reduziert. Dadurch kann es zu einer verminderten Regeneration kommen, was sich negativ auf Herz-Kreislauf-System, Stoffwechsel und psychische Gesundheit auswirken kann. Gleichzeitig wurde Koffein in epidemiologischen Studien mit neuroprotektiven Effekten, etwa im Hinblick auf Parkinson'sche Erkrankungen, in Verbindung gebracht. Die altersabhängigen Effekte machen deutlich, dass junge Erwachsene eine größere Sensitivität gegenüber Koffein zeigen, was zu stärkeren Veränderungen in REM-Schlaf-Mustern führt.

Im mittleren Alter könnte ein natürlicher Rückgang der Adenosin-Rezeptoren und eine veränderte Schlafarchitektur die Wirkung von Koffein abschwächen. Zusätzlich beeinflussen altersbedingte Veränderungen im Koffein-Metabolismus sowie Unterschiede in Lebensstil und Gesundheitszustand die individuelle Reaktion. Aus methodischer Sicht überzeugte die Studie durch ihre Kombination aus klassischer EEG-Spektralanalyse und innovativen Komplexitäts- und Kritikalitätsmaßen. Die Verwendung von maschinellem Lernen zur Klassifikation von Koffein- und Placebo-Bedingungen anhand individueller EEG-Merkmale sorgte für robuste Ergebnisse. Zudem wurde die Wirkung des Stimulans für verschiedene Schlafstadien und Altersgruppen getrennt analysiert, was differenzierte Einblicke gewährleistete.

Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Für die Allgemeinbevölkerung bieten sie Hinweise darauf, wie sich Koffeinkonsum insbesondere am Abend oder kurz vor dem Schlaf auf die Gehirnaktivität auswirken kann – mit möglichen Folgen für Erholung und Leistungsfähigkeit. Für ältere Menschen könnten die geringeren Koffeineffekte einerseits bedeuten, dass spätes Koffein weniger schlafstörend wirkt, andererseits aber auch, dass potenzielle neuroprotektive Wirkungen nachlassen. Für die Schlafmedizin und Neurowissenschaften eröffnen die Ergebnisse neue Perspektiven, um den Einfluss externen Stimuli auf Gehirndynamik und kritische Zustände des Gehirns besser zu verstehen. Zukünftige Forschungen sollten die Langzeiteffekte eines regelmäßigen Koffeinkonsums während des Schlafs weiter untersuchen und die Wechselwirkungen mit spezifischen Schlafstörungen oder neurodegenerativen Erkrankungen beleuchten.

Ebenso interessant wäre die Analyse, wie andere Stimulanzien oder Substanzen die kritischen Zustände und Komplexitätsmerkmale während verschiedener Schlafstadien beeinflussen. Abschließend verdeutlicht die Kombination von neurophysiologischen Messungen und modernen Analysemethoden, dass Koffein weit mehr ist als nur ein Wachmacher. Es kann die feine Balance der neuronalen Netzwerke im Schlaf beeinflussen und damit die Grundlage für Erholung und kognitive Leistungsfähigkeit verändern – und das altersabhängig. Wer also seinen Koffeinkonsum dosiert und zeitlich bedingt anpasst, schützt nicht nur seine Schlafqualität, sondern unterstützt auch die komplexen Prozesse, die unser Gehirn tagsüber leistungsfähig halten.