Die Hecke ist ein prägendes Merkmal der englischen Landschaft, das weit über ihre optische Präsenz hinausreicht. Sie symbolisiert eine komplexe Verbindung zwischen Mensch, Natur und Geschichte. Die Geschichte der Hecken ist tief verwoben mit den landwirtschaftlichen Praktiken, politischen Entscheidungen und sozialen Umwälzungen in England seit Jahrtausenden. Sie sind keine statischen Elemente, sondern lebendige und sich verändernde Bestandteile des ländlichen Raums – und genau hierin liegt ihre besondere Faszination. Seit mindestens 2.

500 Jahren nutzen britische Bauern Hecken als multifunktionale landwirtschaftliche Werkzeuge. Sie dienen nicht nur als natürliche Grenzen zur Definition von Grundstücken und als Schutz für Nutztiere, sondern auch als Windschutz für Feldfrüchte und als Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Ihre Bedeutung für die Biodiversität ist enorm: Hecken sind Rückzugsorte für Vögel, Säugetiere und Insekten und fördern dadurch das ökologische Gleichgewicht. Dabei handelt es sich bei Hecken in Wirklichkeit um sorgfältig gepflegte, lineare Pflanzungen aus dornigen Sträuchern wie Weißdorn, Hasel und Schlehe. Diese werden regelmäßig geschnitten und gelegentlich gelegt oder kopfgeschnitten, um ihre Dichte zu erhalten.

Der Wandel der Heckenlandschaft spiegelt die wechselvollen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen wider, die England im Laufe der Jahrhunderte geprägt haben. Besonders prägnant wird dieser Wandel in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als etwa die Hälfte der englischen Hecken verschwand. Dies lag hauptsächlich an der staatlich gesteuerten Förderung der landwirtschaftlichen Produktivität. Die britische Regierung unter Labour, angeführt von Clement Attlee, setzte auf eine umfassende Modernisierung der Landwirtschaft, um den Menschen nach Jahren der Entbehrung ausreichend Nahrung zu garantieren. Die Hecken wurden dabei als Hindernisse für die Massenproduktion von Feldfrüchten angesehen und größtenteils beseitigt.

Maschinen wie Bulldozer, die ursprünglich im Krieg eingesetzt worden waren, verschwanden die dornigen Heckenlinien ebenso wie Sprengstoffe, die die Äste alter Bäume zerschmetterten. Die 1947 eingeführte Landwirtschaftsgesetzgebung führte zu einer raschen Steigerung der Effizienz, wobei der Verlust an Biodiversität und Lebensräumen ignoriert wurde. Dennoch ist dieser drastische Verlust nur ein Teil der Geschichte. Die Heckenlandschaft Englands hat sich schon immer zwischen Erhaltung und Zerstörung bewegt – abhängig von den Bedürfnissen der Gesellschaft und der Wirtschaft. Bereits während der Agrarrevolution des späten 18.

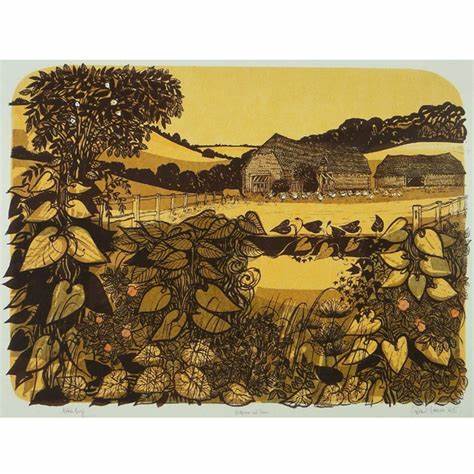

Jahrhunderts fand ein einschneidender Umbruch statt. Die sogenannte Enclosure-Bewegung führte zur Umwandlung ungenutzter Gemeindelandflächen in Privatbesitz, die durch Hecken eingefasst wurden. Dies förderte eine effizientere Landwirtschaft und einen Produktivitätsschub. Künstler dieser Zeit wie der Karikaturist Robert Dighton hielt diese Phase in wohlhabend blühenden Landschaften fest, in denen üppige Hecken mit dicken, grünen Blättern die Felder abgrenzten. Das Bild der ländlichen Idylle war geprägt von wirtschaftlichem Aufschwung, einer steigenden Bevölkerung und dem Siegeszug der Landwirtschaftstechnologie.

Doch der optimistische Ausblick der landwirtschaftlichen Revolution war nicht von Dauer. Nach den Napoleonischen Kriegen kam es zu einer massiven Depression der Agrarwirtschaft. Die Öffnung der Märkte führte zu billigeren Importen, die Marktlage verschlechterte sich erheblich und neue mechanische Erntetechnologien führten zur Entlassung von vielen Landarbeitern. Diese düstere Realität spiegelte sich eindrucksvoll in den Werken von John Ferneley wider, dessen Gemälde die erschöpfte Landschaft, kahle und sparsame Hecken sowie verfallende Bauernhäuser zeigen. Diese Bilder widerlegen das romantisierte Bild des viktorianischen Englands und enthüllen eine Zeit großer sozialer Ungleichheit und wirtschaftlicher Härte.

Die Tatsache, dass Hecken nicht nur Zierde sind, sondern handfeste gesellschaftliche und politische Entwicklungen symbolisieren, wird von Künstlern im Laufe der Jahrhunderte immer wieder aufgezeigt. Die Hecken stellen grafische Marker dar, die den Zustand ländlicher Gemeinschaften, die Qualität der Landwirtschaft und die Auswirkungen politischer Vorgaben im Landschaftsbild thematisieren. Auch im 20. Jahrhundert dokumentierte die Kunst die wechselhafte Beziehung zu Hecken eindrucksvoll. Werke wie Gilbert Holidays „Full Cry“ (1930) zeigen dichte, gut gepflegte Hecken, während Lionel Edwards’ Wasserfarben von 1927 eine Parkplatzlinie mit lückenhaften und vernachlässigten Hecken illustrieren.

Diese Stimmungen spiegeln den realen Zustand vieler ländlicher Gebiete wider und stehen in engem Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Praktiken und Umweltpolitiken der jeweiligen Zeit. Aktuell rücken Hecken wieder verstärkt in den Fokus des Umweltschutzes und der Landschaftspflege. Mit der dramatischen Abnahme vieler Hecken ist auch der Rückgang zahlreicher Arten verbunden. Ihnen widmen sich vermehrt Kampagnen, die die Bedeutung der Hecken für das ökologische Netzwerk betonen. Regulierungen und Förderungen zielen darauf ab, vorhandene Hecken zu erhalten, verlorene Hecken wiederherzustellen und damit die biologische Vielfalt und den Schutz von Lebensräumen zu verbessern.

Die Hecke ist somit ein Symbol gegen das industrielle, agrarische Fortschreiben von Intensivlandwirtschaft zugunsten nachhaltiger, biodiversitätsfreundlicherer Ansätze. Die Tatsache, dass die englische Landschaft in großem Maße menschengemacht ist, wirkt in der modernen Wahrnehmung oft überraschend. Der Mythos, das vorindustrielle England sei eine immerwährende, unversehrte natürliche Idylle gewesen, entlarvt sich durch die Studie der Heckenkunst und -geschichte schnell als romantisierte Vorstellung. Die Realität war ein ständiges Auf und Ab, ein gekonnter Balanceakt zwischen wirtschaftlichem Überleben und Naturschutz. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hecke mehr als nur ein grünes Element am Feldrand ist.

Sie ist ein lebendiges Geschichtsbuch, das durch ihre Anordnung, Pflege und Präsenz Auskunft über wechselnde landwirtschaftliche Praktiken, soziale Verhältnisse und politische Entscheidungen gibt. Ihre wechselvolle Geschichte spiegelt den Engländer eigene Beziehung zu ihrer Umwelt und Landwirtschaft wider. Hecken sind somit sowohl kulturelle Ikonen als auch wesentliche Bestandteile der ländlichen Infrastruktur und ein Schlüssel zum besseren Verständnis der nachhaltigen Entwicklung von Natur- und Kulturlandschaft. Wer die englische Landschaft und ihre Geschichte wirklich verstehen will, kann daher kaum an der Bedeutung der Hecke vorbeigehen. Diese stacheligen, grünen Linien sind mehr als nur Pflanzen: Sie sind Zeuginnen von Krieg und Frieden, Verfall und Wiederaufbau, Armut und Wohlstand, Natur und Technik.

Durch sie wird erkennbar, dass Landschaft kein statisches Gemälde ist, sondern ein sich ständig wandelndes Kunstwerk, das von den Entscheidungen der Menschen lebt und von ihnen gestaltet wird. So bleibt die Kunst der Hecke ein immer aktuelles Thema, das Landwirtschaft, Naturschutz, Geschichte und Gesellschaft miteinander verbindet und wichtige Impulse für die Zukunft liefert.