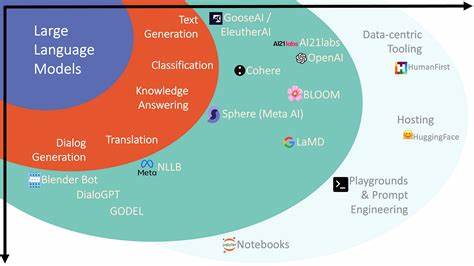

Die Entwicklung großer Sprachmodelle (LLMs) hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und findet Anwendung in zahlreichen Bereichen, von der Textgenerierung bis hin zur Zusammenfassung komplexer Inhalte. Ein besonders spannendes Einsatzfeld stellt die automatisierte Erstellung von Filmkritiken dar. Filmkritiken sind nicht nur für die Filmindustrie von großer Bedeutung, sondern auch für Zuschauer, die sich vor einer Kinobesuch oder Streaming-Entscheidung informieren möchten. Das Potenzial der LLMs, konsistente und umfassende Kritiken zu verfassen, bietet neue Perspektiven für die Medien- und Unterhaltungsbranche. Im Folgenden wird eine umfassende Auswertung der drei führenden Sprachmodelle GPT-4o, Gemini-2.

0 und DeepSeek-V3 vorgestellt, die kürzlich in einer Studie untersucht wurden. Dabei wird der Fokus auf die Qualität, emotionale Tiefe und Vergleichbarkeit mit den von Nutzern verfassten Bewertungen auf IMDb gelegt. Die Grundlage für die Erzeugung der Filmkritiken bildeten originale Filmuntertitel und Drehbücher, die den LLMs als Eingabebasis dienten. Die Idee dahinter ist, dass diese Quellen eine umfassende inhaltliche Grundlage liefern, die es den Modellen ermöglicht, Kontext, Handlung und Charakterentwicklung zu erfassen und darauf basierende fundierte Bewertungen zu generieren. Die Studie analysierte reichhaltige Aspekte der Kritiken, darunter Wortschatz, sentimentale Polung, Ähnlichkeit zu menschlichen Bewertungen und thematische Kohärenz.

Ein zentrales Ergebnis der Analyse ist, dass alle drei Modelle in der Lage sind, syntaktisch flüssige und strukturell vollständige Kritiken zu verfassen. Die sprachliche Qualität der generierten Inhalte steht dem menschlichen Schreiben in nichts nach, was einen bedeutenden Fortschritt in der KI-gestützten Textgenerierung darstellt. Allerdings bestehen weiterhin signifikante Unterschiede zur emotionalen Tiefe und stilistischen Konsistenz im Vergleich zu realen Nutzerbewertungen auf IMDb. Während menschliche Rezensionen oft nuanciert und durch persönliche Eindrücke geprägt sind, fehlt den LLM-generierten Texten noch ein ähnliches Maß an emotionaler Raffinesse. Interessanterweise zeigte das Modell DeepSeek-V3 die beste Balance zwischen objektiver Bewertung und emotionaler Färbung.

Die Kritiken von DeepSeek-V3 ähnelten inhaltlich sowie emotional am stärksten den Nutzerreviews. Im Gegensatz dazu tendierte GPT-4o dazu, übermäßig positive Gefühle hervorzuheben, was die Kritiken teilweise unrealistisch optimistisch wirken ließ. Dieses Übergewicht an positiver Stimmung könnte darauf zurückzuführen sein, dass manche LLMs in ihrer Trainingsphase stärker auf positive Sprachmuster konditioniert wurden. Gemini-2.0 wiederum zeichnete sich bei der Erfassung negativer Emotionen aus, allerdings war die Intensität dieser Gefühle oft übertrieben, was den Eindruck von Einseitigkeit erwecken kann.

Ein weiteres spannendes Ergebnis war die Schwierigkeit der Studienteilnehmer, zwischen von LLMs generierten und von realen Nutzern geschriebenen Bewertungen zu unterscheiden. In einer Befragung, bei der Probanden aufgefordert wurden, den Ursprung der Kritiken zu erraten, zeigten sich viele unsicher, was auf eine bemerkenswerte Qualität der Textgenerierung schließen lässt. Dies unterstreicht das Potenzial der KI, überzeugende und glaubwürdige Filmkritiken zu produzieren, die für den alltäglichen Nutzer kaum von menschlichen Rezensionen zu unterscheiden sind. Dennoch offenbaren die Unterschiede in der emotionalen Tiefe und stilistischen Kohärenz, dass die Technologie noch nicht ausgereift ist, um vollständig mit menschlichen Kritiken zu konkurrieren. Die stilistische Konsistenz, also der Zusammenhang und die Harmonie in Tonfall, Wortwahl und Ausdrucksweise über den gesamten Text hinweg, ist für eine überzeugende Rezension essentiell, insbesondere bei literarisch anspruchsvolleren Kritiken.

Hier besteht ein klaffender Unterschied zwischen den Algorithmus-generierten Texten und den von passionierten Filmfans verfassten Inhalten. Ein interessanter Aspekt der Studie war die Auswertung der verwendeten Wortschatzvielfalt. LLMs punkten durch ihren enormen Datenfundus und können auf eine breite Palette an Ausdrücken zugreifen. Dennoch zeigen die Modelle teilweise eine gewisse Wiederholungsneigung beziehungsweise eine Tendenz zu generischen Formulierungen, was die Einzigartigkeit und Authentizität der Kritiken etwas schmälert. Im Gegensatz dazu variieren menschliche Rezensenten ihren Ausdrucksstil deutlich stärker, was zu lebendigeren und oft pointierteren Bewertungen führt.

Die Untersuchungen zur sentimentalen Polung, also der positiven oder negativen Ausrichtung der Kritiken, offenbarten zusätzlich interessante Erkenntnisse. Gerade bei filmischer Bewertung spielen subjektive Eindrücke eine entscheidende Rolle. Während die Modelle gut darin waren, die generelle Stimmung eines Films einzufangen, waren feinere differenzierte Bewertungen, wie die kritische Abwägung einzelner Aspekte, zum Beispiel Schauspiel, Regie oder Drehbuch, noch weniger ausgeprägt. Dies könnte an einem Mangel an tiefem Verständnis oder an der Beschränkung der Input-Daten liegen. Die Forschung verdeutlicht auch die Bedeutung der Input-Quelle für den Generierungsprozess.

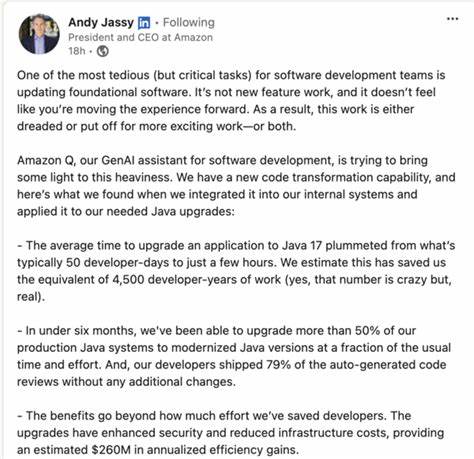

Die Verwendung von Filmuntertiteln und Drehbüchern als Datenbasis ist ein innovativer Ansatz, der den Modellen den notwendigen Kontext liefert. Dennoch deckt diese Basis nicht vollständig die emotionale Dimension ab, die aus Zuschauererfahrungen und individuellen Interpretationen resultiert. Eine Kombination mit weiteren Datenquellen, beispielsweise Interviews, Kritikermeinungen und Zuschauerkommentaren, könnte die Qualität der LLM-generierten Kritiken deutlich verbessern. Die Ergebnisse dieser Studie sind auch aus Sicht der Filmbranche relevant. Automatisierte Filmkritiken könnten zukünftig einen ergänzenden Mehrwert bieten, indem sie schnell und umfassend Inhalte bewerten, die bislang einer manuellen Verarbeitung durch Menschen bedürfen.

Gerade im Zeitalter des Streaming, in dem Filme und Serien in großer Zahl verfügbar sind und eine Flut an Bewertungen den Überblick erschwert, könnten LLMs dabei helfen, konsolidierte und leicht verständliche Zusammenfassungen bereitzustellen. Gleichzeitig wirft der Einsatz von KI-generierten Kritiken auch ethische Fragestellungen auf. Es stellt sich die Frage, wie transparent sich Anbieter gegenüber Nutzern verhalten sollten, wenn Rezensionen nicht von realen Personen stammen. Zudem ist Vorsicht geboten, um Missbrauch vorzubeugen, beispielsweise die Erstellung von manipulierten Bewertungen mit dem Ziel, Zuschauer gezielt zu beeinflussen. Ein Blick in die Zukunft offenbart spannende Möglichkeiten: Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und dem Feintuning der Modelle könnten emotional nuanciertere, stilistisch feinfühligere und inhaltlich differenziertere Filmkritiken entstehen.

Dabei spielt auch der interaktive Austausch mit Nutzern eine wichtige Rolle, um die Modelle lernfähig zu machen und ihre Bewertungen besser an die Erwartungen und Bedürfnisse der Rezipienten anzupassen. Die automatisierte Generierung von Filmkritiken mithilfe großer Sprachmodelle ist ein vielversprechendes Forschungsfeld, das bereits beachtliche Fortschritte vorweisen kann. Doch um das volle Potenzial auszuschöpfen, gilt es, die bestehenden Defizite in emotionaler Tiefe und stilistischer Konsistenz zu überwinden. Die Kombination aus technologischem Fortschritt und kreativer Feinkorrektur könnte eine neue Ära der Filmrezensionen einläuten – eine Ära, in der künstliche Intelligenz als wertvolle Unterstützung für die Filmkritik dient und sowohl Fachleuten als auch Filmbegeisterten spannende Einblicke bietet.