Die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI) haben in den letzten Jahren bahnbrechende Entwicklungen ermöglicht, die zahlreiche Branchen revolutionieren. Diese Technologie ist jedoch nicht nur eine Frage von Algorithmen und Daten, sondern stellt auch eine immense Herausforderung für die Infrastruktur dar – insbesondere was den Energieverbrauch angeht. KI-Fabriken, also die Rechenzentren und Infrastrukturen zur Entwicklung und zum Betrieb großer KI-Modelle, erleben derzeit ein Wachstum, das im Gigawatt-Bereich gemessen wird. Dies bringt weitreichende Folgen für die Energieversorgung und den Nachhaltigkeitsdiskurs mit sich. Der Begriff „KI-Fabriken“ steht symbolisch für die massiven Rechenzentren, in denen KI-Modelle trainiert, optimiert und zur Anwendung gebracht werden.

Diese Zentren sind mit Hochleistungs-Grafikprozessoren, spezialisierter Hardware und umfangreichen Speicherressourcen ausgestattet. Sie arbeiten rund um die Uhr, um große Datenmengen zu verarbeiten und komplexe Modelle zu entwickeln. Dieses Training ist extrem rechenintensiv und verbraucht entsprechend viel Strom. Während Serverfarmen früher vor allem durch ihre reine Menge an Hardware auffielen, ist heute die Rechenkapazität das entscheidende Kriterium. Der Energiebedarf von KI-Fabriken steigt exponentiell.

Große Modelle wie die Sprachverarbeitungs-KI oder fortgeschrittene Bildverarbeitungssysteme benötigen nicht nur sehr leistungsstarke Hardware, sondern auch enorme Rechenzeit, um das Training erfolgreich abzuschließen. Neuere Schätzungen gehen davon aus, dass einige der größten Trainingseinheiten schon heute Strommengen verbrauchen, die mit dem jährlichen Verbrauch ganzer Städte vergleichbar sind. Diese Entwicklung ist nicht nur wegen der Kosten relevant, sondern besonders im Kontext des globalen Klimawandels besorgniserregend. Neben dem direkten Energieverbrauch der Hardware fällt es auch ins Gewicht, wie Rechenzentren betrieben werden. Die Kühlung ist ein großer Faktor in der Gesamtenergiebilanz.

Moderne KI-Fabriken müssen Temperaturspitzen vermeiden, um die Lebensdauer der Geräte zu sichern und optimale Leistung zu gewährleisten. Dies führt dazu, dass ein erheblicher Teil des Energieverbrauchs nicht direkt für das Rechnen selbst, sondern für die Klimatisierung aufgewendet wird. Technologische Innovationen im Bereich der Kühlung, wie flüssigkeitsbasierte Systeme oder der Einsatz natürlicher Kühlaromen, können helfen, diesen Energieaufwand zu reduzieren. Die Nachfrage nach KI-Dienstleistungen steigt kontinuierlich. Unternehmen aus verschiedenen Branchen integrieren KI-basierte Anwendungen, um Prozesse zu optimieren, Kunden besser zu verstehen oder innovative Produkte anzubieten.

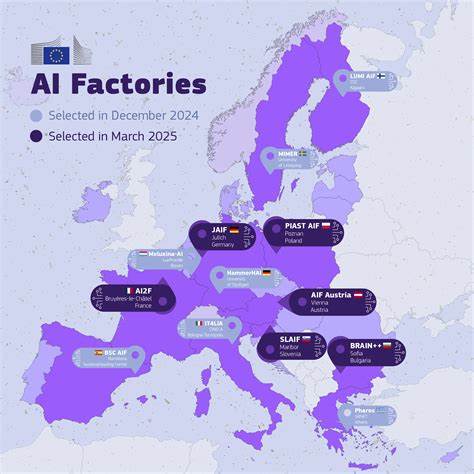

Dies führt zu einer gleichen Steigerung der Kapazitäten in den KI-Fabriken. Auch staatliche und wissenschaftliche Einrichtungen investieren verstärkt in KI-Forschung und -Entwicklung, was den Effekt des Wachstums noch potenziert. Die Folge ist eine schrittweise Verschiebung der globalen Stromnachfrage hin zu Rechenzentren als zentrale Verbraucher. Ein weiterer Punkt, der die Gigawatt-Skala des Wachstums unterstreicht, ist die geografische Verteilung der KI-Fabriken. Viele der großen Rechenzentren sind in Regionen angesiedelt, die sowohl eine stabile Stromversorgung als auch eine günstige Klimatisierung ermöglichen.

Länder mit hohen erneuerbaren Energiekapazitäten versuchen, diesen Trend für sich zu nutzen, indem sie entsprechende Infrastrukturprojekte fördern. Allerdings sind diese Initiativen nicht immer ausreichend, um das exponentielle Wachstum des Energieverbrauchs auszugleichen. Unternehmen und Forscher arbeiten parallel an der Entwicklung energieeffizienterer Hardware und Algorithmen. Neue Chiparchitekturen und optimierte Rechenmodelle versprechen eine Reduzierung des Stromverbrauchs pro Recheneinheit. Zudem wird versucht, Trainingsprozesse besser zu strukturieren, um beispielsweise redundante Berechnungen zu vermeiden.

Diese Ansätze sind in der Lage, das Wachstum zwar etwas abzufedern, doch die Menge der gleichzeitig steigenden Rechenanforderungen macht den Fortschritt oft wieder zunichte. Auf politischer Ebene gewinnt das Thema Energiemanagement in KI-Fabriken zunehmend an Bedeutung. Regierungen diskutieren über Regelungen zur Ressourcennutzung und nachhaltige Energiequellen. Die Integration von KI in den Energiemarkt selber, etwa durch intelligentes Lastmanagement und die Nutzung von überschüssiger erneuerbarer Energie, bietet Chancen für eine ökologischere Gestaltung der KI-Landschaft. Allerdings erfordert dies eine enge Zusammenarbeit zwischen Technologieanbietern, Energieversorgern und Gesetzgebern.

Die gesellschaftlichen Auswirkungen des steigenden Energiebedarfs sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Öffentliches Interesse an Nachhaltigkeit wächst, und Unternehmen stehen unter dem Druck, ihre Umweltbilanz zu verbessern. Die Transparenz im Hinblick auf den Energieverbrauch von KI-Anwendungen wird zu einem Wettbewerbsvorteil. Kunden und Partner erwarten zunehmend, dass auch digitale Innovationen verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass der Energiehunger von KI-Fabriken kaum zu stoppen sein wird.

Neue Anwendungsfelder, wie das Internet der Dinge, autonome Fahrzeuge oder personalisierte Medizin auf Basis von KI, werden zusätzlichen Rechenbedarf schaffen. Gleichzeitig bieten Fortschritte in Bereichen wie Quantencomputing oder neuromorphen Chips spannende Möglichkeiten, den Energieverbrauch radikal zu senken. Doch bis diese Technologien marktreif sind, bleibt die Gigawatt-Skala des Wachstums eine Herausforderung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung und der Betrieb von KI-Fabriken aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem der bedeutendsten Treiber des globalen Stromverbrauchs in den kommenden Jahren werden. Die Vorteile, die KI der Gesellschaft bietet, sind immens, doch um diesen Fortschritt nachhaltig zu gestalten, sind sowohl technische Innovationen als auch politische und gesellschaftliche Maßnahmen notwendig.

Nur so kann der Spagat zwischen Rechenleistung und Umweltschutz gelingen und die Zukunft der künstlichen Intelligenz eine grüne werden.