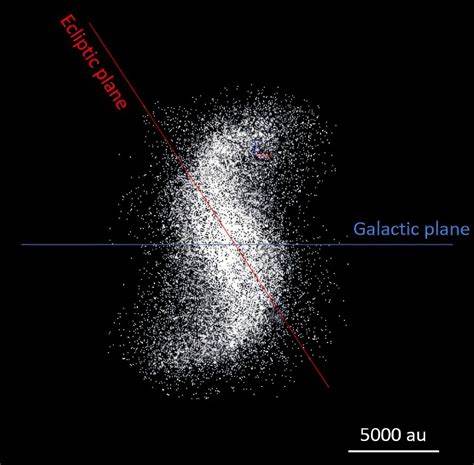

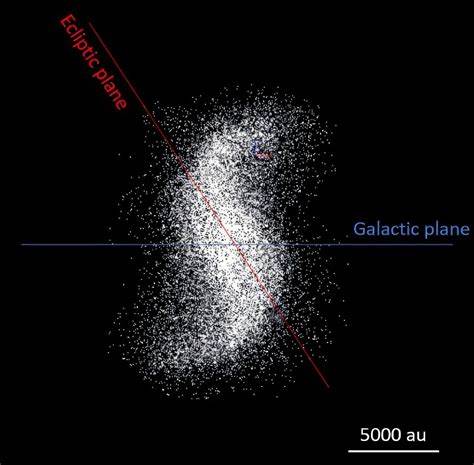

Die Oortsche Wolke gilt als eine der geheimnisvollsten Regionen unseres Sonnensystems. Sie umgibt das Sonnensystem nahezu kugelförmig und bildet eine Art kosmischen Kokon aus Eis- und Gesteinsbrocken. Ursprünglich gedacht als Ursprung zahlreicher Kometen, eröffnet die jüngste Beobachtung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke spannende neue Fragen und Perspektiven für die astronomische Forschung. Die innere Oortsche Wolke, die näher zur Sonne liegt als der äußerste Bereich, war bisher wenig im Fokus direkter Beobachtungen, hauptsächlich wegen der enormen Distanz und der geringen Helligkeit ihrer Bestandteile. Dennoch haben moderne Technologien und Simulationen Aufschlüsse über die Dynamiken und Komplexitäten dieses Bereiches geliefert und die Entdeckung einer Spiralstruktur erregt große Aufmerksamkeit.

Die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke ist nicht nur ein faszinierendes astronomisches Phänomen, sondern auch ein Schlüssel zum besseren Verständnis der evolutionären Prozesse unseres Sonnensystems. Sie entsteht durch die gravitativen Wechselwirkungen zwischen der Sonne, den äußeren Planeten und möglicherweise auch benachbarten Sternen. Die spiraligen Bewegungen in dieser Region sind Ergebnis fein abgestimmter dynamischer Kräfte, die ständig aufeinander einwirken und so einer sonst diffus erscheinenden Wolke eine erkennbare Struktur verleihen. Aus astrophysikalischer Sicht lassen sich diese Strukturen durch komplexe Simulationen erklären, die die Wirkung von Gravitationsfeldern und Kollisionen von Kleinobjekten integrieren. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich die innere Oortsche Wolke keineswegs wie ein statisches Reservoir verhält, sondern dynamisch in Bewegung ist.

Die Spiralstruktur zeigt, dass diese äußersten Grenzen unseres Sonnensystems aktive und organisierte Prozesse aufweisen, was das Verständnis von Kometenbahnen, Objektverteilungen und sogar der Bildung der äußeren Planeten beeinflussen könnte. Interessant ist zudem, dass diese Spiralform möglicherweise Hinweise auf vergangene Nahbegegnungen mit anderen Sternen enthält. In der galaktischen Nachbarschaft kann es immer wieder zu sogenannten Flybys kommen, bei denen Sterne relativ nahe an der Oortschen Wolke vorbeiziehen. Solche Begegnungen würden gravitative Störungen verursachen, die die Spiralstruktur beeinflussen und formen können. Dadurch erhalten Forscher Rückschlüsse über die Bewegung und Umgebung unseres Sonnensystems in der Milchstraße über lange Zeiträume.

Die Forschung zur inneren Oortschen Wolke ist zudem von großer Bedeutung für die Planung zukünftiger Weltraummissionen. Bislang beschränken sich viele Beobachtungen auf indirekte Mittel wie die Analyse langer Perioden von Kometenbahnen. Mit der Entdeckung dieser Spirale eröffnen sich neue Möglichkeiten, die Verteilung kleinster Himmelskörper zu analysieren und so das Risiko potenzieller Kollisionen mit der Erde besser einzuschätzen. Gleichzeitig liefert die strukturierte Bewegung auch Hinweise auf die Entstehungsgeschichte und mögliche Migration von Kometen, was wiederum unser Wissen über die Ursprünge von Wasser und organischen Stoffen auf unserem Planeten erweitert. Der technologische Fortschritt, insbesondere bei der teleskopischen Kartierung und bei Simulationen auf Hochleistungsrechnern, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass solch feine Details überhaupt erkannt werden können.

Bereits jetzt arbeiten internationale Forschergruppen daran, diese Spiralform mit verschiedenen Methoden weiter zu untersuchen und Daten aus unterschiedlichen Wellenlängenbereichen zu kombinieren. Es ist davon auszugehen, dass zukünftige Entdeckungen die bisherige Vorstellung einer diffusen und inaktiven Oortschen Wolke grundlegend verändern werden. Die innere Oortsche Wolke als Spiralstruktur eröffnet dabei nicht nur fundamentale Einblicke in die Struktur unseres Sonnensystems, sondern punktet auch durch ihre hohe Relevanz für die astrophysikalische Dynamik insgesamt. Denn solche Strukturen lassen sich vergleichsweise gut mit anderen spiraligen Phänomenen im Universum vergleichen, etwa bei Spiralgalaxien oder planetarischen Ringsystemen. So zeigt sich, dass spiralförmige Muster universell bei der Organisation von Materie auf unterschiedlichsten Skalen auftreten, was faszinierende Rückschlüsse auf physikalische Grundprinzipien erlaubt.

Die Weiterentwicklung dieses Forschungsfelds ist unweigerlich mit wissenschaftlichem und technologischem Fortschritt verknüpft. Immer leistungsfähigere Teleskope und verbesserte Analysealgorithmen werden die Erfassung feiner Details der Oortschen Wolke erlauben. Damit wächst auch die Wahrscheinlichkeit, weitere komplexe Strukturen wie Spiralen, dichte Klumpen oder Stromfelder zu identifizieren und zu verstehen. Bestehende Modelle der Sonnensystementwicklung werden durch die neuen Erkenntnisse herausgefordert und müssen möglicherweise verfeinert werden. Die dynamische und spiralige Bewegung der inneren Oortsche Wolke spricht für eine intensivere Vermittlung von Kräften als bislang angenommen.

Dies könnte Auswirkungen auf die historische Umlaufbahn von Kometen, potenzielle Einschlagbedrohungen und sogar auf die Verteilung der äußeren Planeten haben. Insgesamt zeigt die Entdeckung der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke, wie viel es noch zu erforschen gibt in den äußersten Bereichen unseres Heimatkosmos. Die Details und Dynamiken dieser Region bleiben eines der spannendsten Themen moderner Astronomie. Durch kontinuierliche Beobachtung und Simulation erweitert sich unser Verständnis von den Kräften, die das Sonnensystem formen und erhalten – und wir gelangen so einen Schritt näher an die Ursprünge unseres eigenen Existenzortes im Universum.