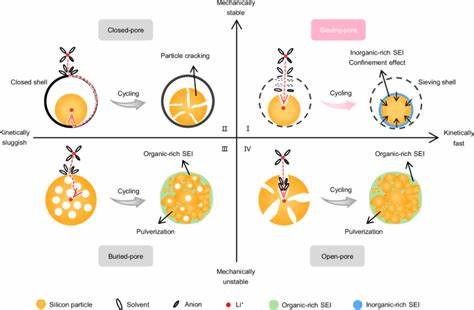

Die stetig wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen und langlebigen Energiespeichern treibt die Forschung an Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) kontinuierlich voran. Insbesondere bündeln sich die Hoffnungen auf Silizium als Anodenmaterial, das mit seiner enorm hohen theoretischen Kapazität von rund 3579 mAh g⁻¹ gegenüber herkömmlichem Graphit (etwa 372 mAh g⁻¹) die Energiespeicherdichte signifikant steigern kann. Trotz dieses Potenzials stellt die Nutzung von Silizium-negativelektroden jedoch eine Herausforderung dar: Die massiven Volumenveränderungen von bis zu 300 Prozent während des Lithierungs- und Delithierungsprozesses führen zu mechanischer Degradation, schlechte Elektrodenintegrität und letztlich raschem Kapazitätsverlust. In den letzten Jahren hat sich ein innovatives Konzept herauskristallisiert, das unter dem Begriff „Sieving-Poren“ firmiert. Diese neuartige Porenstruktur kombiniert mechanische Stabilität mit einer effizienten Ionenleitfähigkeit, etwas, was bislang als fundamentaler Zielkonflikt galt.

Die Sieving-Poren-Struktur ist charakterisiert durch eine Kombination aus einer nanoporösen Innenstruktur, die ausreichend Hohlräume zur Pufferung der Volumenänderungen des Siliziums bewahrt, und einem äußerst engen, subnanometerweiten Porseneingang. Dieser feinsaumige Eingang wirkt wie ein Sieb und sorgt für die selektive Durchlässigkeit von Lithium-Ionen und bestimmten kompaktierte Ionen-Solvaten, während größere Lösungsmittelmoleküle effektiv ausgesiebt werden. Dieses Konzept revolutioniert so den elektrochemischen Prozess und mildert die gängigen Probleme klassischer Si-Elektroden signifikant. Die Einbettung von amorphem Silizium in eine maßgeschneiderte poröse Kohlenstoffstruktur bildet das Herzstück. Das ultrafeine Carbonnetz stellt mit seinen Sieving-Poren zunächst sicher, dass nur Lithium-Ionen mit weitestgehend entrümpeltem Solvatradius in die Poren gelangen – eine sogenannte Pre-Desolvation findet statt.

Diese Vor-Entsolvatisierung der Ionen erleichtert den Ionentransport im engen Porenkörper erheblich und fördert die Bildung einer festen, organisch armen und dafür anorganisch reichen Elektrolyt-Solid-Interphase (SEI). Dieses anorganische SEI schirmt die Siliziumpartikel mechanisch effektiv ab und verhindert unerwünschte Nebenreaktionen, die bei offenporigen Strukturen häufig durch die direkte Exposition gegenüber Elektrolyten entstehen. Der Spektakulärste Effekt der Sieving-Poren liegt in der Verminderung der Volumenausdehnung des Siliziums während des Lade- und Entladevorgangs. Während herkömmliche Strukturen zu Deformationen und zum Pulverisieren einzelner Partikel neigen, bewirken die robusten Porenwände in Kombination mit dem harten anorganischen SEI eine mechanische Einkapselung. Diese Stabilisierung reduziert die Expansion der Elektrode auf rund 58 Prozent, auch bei hoher Zellkapazität von über 1700 mAh g⁻¹.

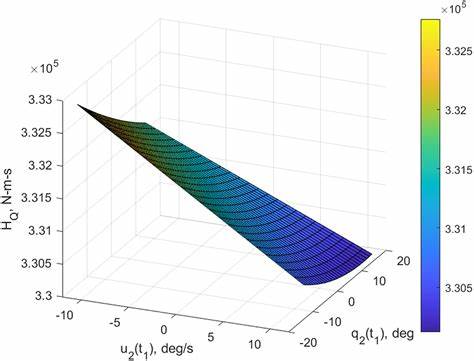

Gleichzeitig schafft der poröse Aufbau kurze und effiziente Transportwege für Lithium-Ionen, wodurch schnelle Ladezyklen von nur zehn Minuten möglich werden – eine signifikante Steigerung gegenüber bisherigen Technologien. Die Herstellung der Sieving-Poren-basierten Materialien erfolgt praktisch mittels einer zweistufigen chemischen Gasphasenabscheidung (Chemical Vapor Deposition, CVD). Zunächst wird Silizium durch thermische Zersetzung von Silangas in die Poren einer vorgefertigten porösen Kohlenstoffunterlage eingebracht. Darauf folgt die Ablagerung eines weiteren Kohlenstofffilms, der gezielt die Porenöffnungen auf eine subnanometerweite Verengung bringt und die siebende Wirkung hervorruft. Durch die Anpassung der Porengröße, insbesondere der Eingangsöffnung, lässt sich das Zusammenspiel von mechanischer Stabilität und Ionenfluss gezielt steuern.

Die optimierte Porenbreite liegt hierbei zwischen 0,35 und 0,5 Nanometern – groß genug für Lithium-Ionen, aber klein genug, um die meisten Lösungsmittel daran zu hindern, den porösen Raum zu betreten. Außerdem bewirkt das eingeschränkte Eindringen von Lösungsmitteln eine Stärkung der anorganischen Bestandteile der SEI-Schicht, allen voran Lithiumfluorid (LiF). Ein hoher Anteil von LiF in der SEI trägt entscheidend zur mechanischen Härte und Ionicität der Grenzfläche bei. Dies lässt Lithium-Ionen leichter passieren, ohne die elektrochemische Stabilität oder die Lebensdauer negativ zu beeinflussen. Die reduzierte Anwesenheit organischer Abbauprodukte im SEI minimiert parasitäre Reaktionen, die bei konventionellen Elektrodenkapazitätsverlust und eine Abnahme der Coulomb-Effizienz verursachen.

Zusätzlich wurde durch moderne analytische Methoden wie Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS), energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDS) und hochauflösendes Elektronenmikroskopieren gezeigt, dass sich die anorganisch-reichen SEI-Schichten bevorzugt innerhalb der Sieving-Poren bilden. Diese innere Schicht wirkt wie eine mechanische Sperre, die das Wachstum der störenden kristallinen Phase Li15Si4 verhindert. Deren Bildung ist bekannt dafür, erhebliche innere Spannungen zu erzeugen, die zur Rissbildung und Zersetzung der Siliziumpartikel führen. Somit trägt die mechanische Einkapselung und das sogenannte Spannungs-Spannungs-Überlagerungsphänomen maßgeblich zur Langlebigkeit und Stabilität des elektrochemischen Systems bei. Die Sieving-Poren-Lösung meistert damit den zentralen Zielkonflikt bei Silizium-Anoden: Wo bislang entweder die mechanische Stabilität auf Kosten der Ionentransportgeschwindigkeit oder umgekehrt die schnelle kinetische Reaktion mit mangelnder Strukturintegrität erkauft werden musste, gelingt nun erstmals die Gleichzeitigkeit beider Eigenschaften.

Das ermöglicht schnelle Ladezyklen, hohe Kapazitäten und eine außergewöhnlich geringe Kapazitätsdegradation von nur 0,015 Prozent pro Zyklus bei praxisnahen Massenbeladungen. Der praktische Nutzen geht über Laborstage hinaus. In Prototyp-Pouch-Zellen, die mit Mischungen aus beschichtetem Silizium und Graphit als Anode bestückt sind, wurde eine Kapazitätserhaltung von 80 Prozent nach über 1700Zyklen bei einer Stromdichte von 2A dokumentiert. Zudem erlauben die verbesserten Materialeigenschaften das ultraschnelle Laden innerhalb von lediglich zehn Minuten, was für Elektronik und Elektromobilität entscheidend ist. Die Skalierbarkeit des Herstellungsverfahrens und die Verwendung von erprobten Materialien zeigen, dass das Konzept der Sieving-Poren nicht nur eine theoretische Innovation bleibt, sondern die Voraussetzungen für eine industrielle Massenfertigung bietet.

Die Anpassung der Porengröße und die kohlenstoffbasierte Matrix bürgen für kosteneffiziente Produktion und Integration in bestehende Batterieprozesse. Forschende sehen in diesem Ansatz die Basis für eine neue Generation von Lithium-Ionen-Batterien, die die Grenzen von Energiedichte, Ladegeschwindigkeit und Lebensdauer neu definieren. Insbesondere angesichts steigender Anforderungen an Batterien für Elektromobilität, erneuerbare Energien und mobile Elektronik birgt die Sieving-Poren-Technologie ein enormes Zukunftspotenzial. Um die Vorteile dieser Technologie weiter zu erschließen, sind langfristige Untersuchungen unter realen Betriebsbedingungen und eine Feinjustierung der Elektrolytkompositionen von entscheidender Bedeutung. Das Zusammenspiel zwischen Elektrolytstruktur, Porenstruktur und tribomechanischen Effekten beeinflusst maßgeblich die Grenzflächenstabilität und die Leistungsfähigkeit.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Sieving-Poren als Durchbruch im Bereich der Silizium-Elektroden eine bisher unvereinbar scheinende Kombination aus mechanischer Robustheit und kinetischer beschleunigter Chemie ermöglichen. Diese Innovation ebnet den Weg für die Kommerzialisierung hochleistungsfähiger, langlebiger und schnellladefähiger Lithium-Ionen-Batterien, die den heutigen Marktanforderungen gerecht werden und die Energiewende nachhaltig unterstützen können.