Autonomes Verhalten ist eine zentrale Eigenschaft lebender Organismen und die Grundlage für ihre Anpassungsfähigkeit in komplexen Umgebungen. Es ermöglicht Tieren, ohne spezifische externe Belohnungen oder Aufgabenstrukturen intelligent und flexibel zu handeln. In der modernen künstlichen Intelligenz und den Neurowissenschaften war es bisher eine große Herausforderung, solche autonomen Verhaltensweisen realistisch zu modellieren und zu verstehen. Besonders in der Robotik und beim maschinellen Lernen werden häufig Belohnungsmechanismen eingesetzt, die das Verhalten steuern. Doch diese Methoden stoßen an ihre Grenzen, wenn es darum geht, natürliche und ungezwungene Entdeckungs- und Lernprozesse nachzubilden, die Tiere in ihrer Umwelt zeigen.

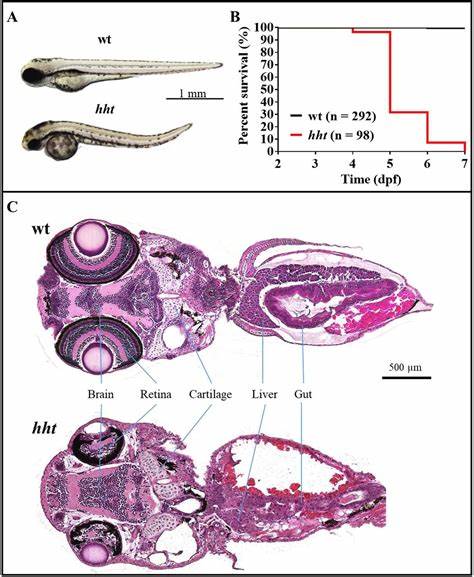

Die jüngsten Forschungen zeigen nun, dass ein neuartiger, modellbasierter intrinsischer Antrieb, der als 3M-Progress bezeichnet wird, autonomes Verhalten in künstlichen, verkörperten Agenten ermöglicht, die auf Larvenzebrafischen basieren. Diese Agenten lernen durch das ständige Vergleichen ihres internen Weltmodells mit einer ethologisch inspirierten Erwartungshaltung. Die Methode verfolgt gezielt die Diskrepanzen zwischen der aktuellen Weltsicht des Agenten und einem vorab definierten, natürlichen Verhaltensmodell, was zu einer natürlichen, explorativen Aktivität führt, die stark an echte Tierverhalten erinnert.Durch die Implementierung dieses intrinsischen Motivationsprinzips in künstliche Agenten konnten Forscher bemerkenswerte Parallelen zu den Verhaltensmustern und vor allem zu den ganzhirnigen neuronalen und glialen Dynamiken in lebenden Zebrafischlarven herstellen. Zebrafische sind als Modellorganismen in der Neurowissenschaft besonders bedeutend, da sie transparent sind und eine überschaubare, aber dennoch hochentwickelte neuronale Struktur aufweisen.

Dies macht sie ideal für die Untersuchung neuronaler Aktivitätsmuster in Echtzeit.Bislang wurden in der systemischen Neurowissenschaft vor allem experimentelle Ansätze verfolgt, die auf externe Belohnungssysteme basieren, etwa bei Aufgaben, in denen Tiere auf Belohnungen reagieren müssen. Solche Modelle spiegeln jedoch nicht das natürliche, freie Verhalten wider, dass Tiere in ihrem Alltag zeigen. Die Arbeit mit den 3M-Progress-Agenten stellt hier eine wichtige Innovation dar, weil sie ein Ziel-getriebenes, populationsbasiertes Modell des neuronalen und glialen Rechenprozesses etabliert, das frei von externen Belohnungen funktioniert.Die Kombination aus biologisch inspirierten Agenten und einem fortschrittlichen intrinsischen Motivationsmechanismus ermöglicht es, besser zu verstehen, wie Autonomie im Gehirn entsteht und wie sie sich im Verhalten manifestiert.

Diese Erkenntnisse haben weitreichende Folgen für verschiedene Disziplinen. Im Bereich der Robotik kann dieses Wissen genutzt werden, um Roboter zu entwickeln, die sich autonom und flexibel in offen gestalteten Umgebungen bewegen und neue Situationen selbstständig erforschen, ohne auf vordefinierte Belohnungen angewiesen zu sein. Dies erhöht die Robustheit und Anpassungsfähigkeit von künstlichen Systemen wesentlich.Für die neurologische Forschung liefert das Modell eine Brücke zwischen beobachtbarem Verhalten und zugrundeliegender Gehirnaktivität. Insbesondere die Einbeziehung glialer Zellen, die bisher oft vernachlässigt wurden, bietet neue Einsichten in neuronale Verarbeitung und Plastizität.

Das Gesamtbild, das sich hier abzeichnet, entlarvt das Gehirn als dynamisches, selbstorganisierendes System, das kontinuierlich seine interne Repräsentation der Umwelt aktualisiert und seine Handlungen daran orientiert.Das 3M-Progress-Modell basiert auf der Neugierde als intrinsischem Antrieb – einem zentrales Motiv, das bei vielen Tierarten beobachtet wird. Die Methode quantifiziert, wie stark der Agent im Verlauf seines Lernprozesses von unvertrauten oder widersprüchlichen Erfahrungen überrascht wird, und nutzt diese Überraschung als Signal, neue Verhaltensweisen zu erlernen oder bestehende Weltmodelle anzupassen. Anders als bei klassischen Belohnungsmechanismen fordert die intrinsische Motivation ein Gleichgewicht aus Vorhersagegenauigkeit und Entdeckung des Unbekannten, was zu natürlichem, zielgerichtetem Verhalten führt.Die Kalibrierung des Modells an empirischen Aufzeichnungen aus zebrafischlarvenbasierten Verhaltens- und Gehirnexperimenten macht die Ergebnisse besonders aussagekräftig.

Die Forscher konnten eine hohe Übereinstimmung zwischen den künstlichen Agenten und den biologischen Vorbildern feststellen, was für eine überzeugende Validierung des Konzepts spricht. Dieses Zusammenspiel zwischen künstlicher Intelligenz und biologischer Forschung markiert einen wichtigen Schritt hin zu einem tieferen Verständnis der neuronalen Grundlagen von Freiheit und Autonomie.Ein weiterer spannender Aspekt ist die Perspektive, dass solche Modelle auch für die Untersuchung von Krankheitsbildern mit gestörten autonomen Verhaltensweisen, wie etwa bestimmten neurologischen und psychiatrischen Störungen, von Bedeutung sein könnten. Indem man versteht, wie normale Autonomie im Gehirn entsteht und funktioniert, lassen sich Anomalien besser einordnen und neue Therapieansätze entwickeln.Insgesamt zeigt die Arbeit an verkörperten Zebrafisch-Agenten mit modellbasiertem intrinsischem Antrieb, dass man die komplexen Mechanismen, die hinter natürlichem, freiem Verhalten stehen, zunehmend entschlüsseln kann.

Die Verbindung aus Biologie, Neurowissenschaften und künstlicher Intelligenz eröffnet neue Forschungsfelder und könnte die Entwicklung intelligenter Systeme langfristig revolutionieren. Dabei bleibt der Fokus auf Autonomie als Schlüsselmerkmal lebender Systeme eine treibende Kraft.Zukunftsweisend ist auch die Möglichkeit, die Erkenntnisse auf andere Tiermodelle oder auf humanoide Roboter zu übertragen, um so ein universelleres Verständnis für adaptive Intelligenz im natürlichen und technischen Kontext zu schaffen. Das Potential, autonome Systeme ohne extern vorgegebene Zielvorgaben zu entwickeln, ist in vielen Anwendungsbereichen bahnbrechend – von der autonomen Mobilität über Umgebungsüberwachung bis hin zur adaptiven Mensch-Maschine-Interaktion.Die Synthese aus biologischer Forschung, insbesondere der Beobachtung und Nachbildung von Larvenzebrafischen, und der Anwendung fortgeschrittener KI-Methoden zeigt eindrucksvoll, wie interdisziplinäre Ansätze zu fundamentalen Fortschritten führen können.

Das Konzept der Modell-basierten intrinsischen Motivation ist ein Meilenstein auf dem Weg, die komplexen Eigenschaften von Autonomie und Intelligenz in lebenden und künstlichen Systemen besser zu erfassen und nutzbar zu machen.