In einer Welt, in der Backend-Systeme zunehmend komplexer werden und immer stärker verteilte Architekturen die Norm sind, stoßen traditionelle Methoden zur Prozesssteuerung und Fehleranalyse schnell an ihre Grenzen. Gerade beim Betrieb verteilter Anwendungen sind Herausforderungen wie die Gewährleistung von Zuverlässigkeit, Nachvollziehbarkeit und Wiederholbarkeit von Abläufen entscheidend für den Erfolg eines Systems. Hier setzt Obelisk an, eine innovative deterministische Workflow-Engine, die auf der Basis von serverseitigem WebAssembly (WASM) eine neue Ära der Orchestrierung komplexer Prozesse einläutet. Obelisk wurde von einem erfahrenen Backend-Entwickler konzipiert, der über fast zwei Jahrzehnte Praxis in der Softwareentwicklung verfügt. Seine Motivation war die Frustration über die gängigen Schwächen herkömmlicher Log- und Monitoring-Ansätze bei der Fehlersuche.

In vielen Szenarien stellte sich heraus, dass klassische Logs entweder zu knapp oder zu umfangreich sind, was dazu führt, dass wichtige Details für das Troubleshooting fehlen oder in einem Meer aus irrelevanten Informationen untergehen. Gerade in Systemen mit Parallelität und verteilten Komponenten wird ein robustes Handling von Fehlversuchen komplex und fehleranfällig, insbesondere wenn verschiedene Dienste und Aufrufe unkoordiniert voneinander agieren. Die Kernidee von Obelisk basiert darauf, Workflow-Logik streng deterministisch zu gestalten. Das bedeutet, dass dieselbe Eingabe immer dieselbe Folge von Zustandsänderungen und Resultaten hervorruft, was eine verlässliche Reproduzierbarkeit von Abläufen über Systemausfälle hinweg ermöglicht. Um dies zu erreichen, erfolgt die Definition der Workflows in gewöhnlichen Programmiersprachen wie Rust, JavaScript, Python oder Go.

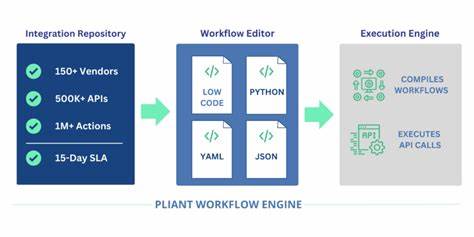

Das unterscheidet Obelisk von vielen anderen Lösungen, die oft auf visuelle Drag-and-Drop-Editoren oder deklarative Konfigurationsdateien setzen, die bei komplexeren Bedingungen schnell unübersichtlich und anfällig werden. Ein wesentliches technisches Element von Obelisk ist die Nutzung von WebAssembly als Laufzeitumgebung für Workflow-Komponenten. WebAssembly bietet eine sichere Sandbox, die es erlaubt, Code mit klaren Grenzflächen auszuführen und gleichzeitig den Einfluss auf das System zu kontrollieren. Die Workflows selbst werden für das Ziel wasm32-unknown-unknown kompiliert, was bedeutet, dass sie keinerlei direkten Zugriff auf externe Ressourcen wie Netzwerke oder das Dateisystem besitzen. Stattdessen bleiben alle Interaktionen mit der Außenwelt streng isoliert und werden über sogenannte Aktivitäten abgewickelt – kleine, eigenständige Programme, die mit dem wasm32-wasip2-Zielkompiliert sind.

Diese Aktivitäten dürfen kontrolliert Nebenwirkungen erzeugen, indem sie beispielsweise HTTP-Anfragen ausführen oder Datenbanken abfragen. Diese strikte Trennung zwischen reiner Logik und Nebenwirkungen sichert die Determiniertheit der Workflows. Da alle Zustände und Ergebnisse konsequent vom Obelisk-Engine persistent gespeichert und bei Bedarf wieder abgespielt werden, ist das gesamte System widerstandsfähig gegen Abstürze und Interruptions. Im Falle eines Fehlers kann der Workflow einfach von einem konsistenten Punkt neu gestartet werden, ohne dass manuelle Eingriffe nötig sind oder unübersichtliche Logs ausgewertet werden müssen. Um die Kommunikation zwischen den verschiedenen Komponenten – Workflows, Aktivitäten und Webhook-Endpunkten – effektiv zu koordinieren, verwendet Obelisk das WASM Component Model.

Dieses Modell ermöglicht es, einzelne Module wie ES-Module miteinander zu verknüpfen und dabei typensichere Schnittstellen zu gewährleisten. Das vereinfacht nicht nur die Entwicklung und Verständlichkeit, sondern sorgt auch für eine robuste Art der Komponentenintegration über Sprachen und unterschiedliche Systeme hinweg. Das Konzept der Webhook-Endpunkte in Obelisk erlaubt es, Workflows durch externe HTTP-Anfragen zu triggern. Diese Endpunkte sind ebenfalls als WASI-Module umgesetzt und können so als eingebettete HTTP-Server fungieren, die vielfältige Arten von Requests entgegennehmen. Dadurch entsteht eine flexible Schnittstelle, die sich nahtlos in verschiedenste Applikationen und Umgebungen integrieren lässt.

Die Vorteile von Obelisk ergeben sich aus der Kombination seiner technologischen Herangehensweise und des durchdachten Architekturkonzepts. Entwickler profitieren von der Möglichkeit, komplexe Prozesse in bekannten Programmiersprachen zu modellieren und dabei auf eine eingebaute Determinismus-Garantie vertrauen zu können. Die Trennung der Orchestrierung von Nebenwirkungen erleichtert nicht nur die Fehlersuche, sondern auch die Erweiterbarkeit und Wartbarkeit der Systeme. Im Vergleich zu anderen Workflow-Systemen hebt sich Obelisk insbesondere durch seinen Fokus auf Sicherheit, Wiederholbarkeit und klar abgegrenzte Verantwortlichkeiten ab. Während viele Workflows in der Praxis durch manuelle Eingriffe, unübersichtliche Logs oder fragwürdige Retry-Strategien geprägt sind, verfolgt Obelisk einen systematischen Ansatz.

Das Resultat ist ein robuster Ablauf, der in komplexen, verteilten Backends für eine deutlich höhere Stabilität sorgt. Darüber hinaus hat Obelisk eine beeindruckende Community-Initialzündung erlebt. Nachdem das Projekt auf Hacker News vorgestellt wurde, erfuhr es binnen kurzer Zeit eine enorme Aufmerksamkeit mit zahlreichen positiven Rückmeldungen und einem sprunghaften Anstieg der Sterne auf GitHub. Die offene Lizenzierung und transparente Entwicklung fördern die Beteiligung weiterer Entwickler, die an der Zukunft der Engine mitarbeiten möchten. Die Ziele von Obelisk gehen jedoch über die reine Technologielösung hinaus.

Der Entwickler möchte ein Ökosystem schaffen, das Softwareteams hilft, ihre Dienste mit weniger Aufwand zuverlässiger zu machen. In einer Zeit, in der Ausfallsicherheit und automatisches Recovery zu den Must-haves in Backend-Diensten gehören, kann eine deterministische Workflow-Engine wie Obelisk ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Die Architektur von Obelisk zeigt auch, wie moderne Technologien wie WebAssembly nicht nur für Client-Anwendungen, sondern zunehmend auch für serverseitige Workloads Bedeutung erlangen. Die Sandbox-Fähigkeiten von WASM, gepaart mit standardisierten Schnittstellen und Typensicherheit, bieten ideale Voraussetzungen für sichere und flexible Modularität. Für Unternehmen und Entwickler, die sich mit Herausforderungen verteilter Systeme, orchestrierter Prozesse und der Komplexität fortschrittlicher Backend-Logik auseinandersetzen, bietet Obelisk eine attraktive Alternative zu etablierten Lösungen mit sprachgebundenen oder visuellen Editing-Ansätzen.

Die Verbindung von deterministischer Codeausführung, persistenter State-Verwaltung und modularem Aufbau macht es einfacher, kritische Systeme zuverlässig und transparent zu betreiben. Der Blick in die Zukunft zeigt vielfältige Möglichkeiten, wie Obelisk sein Leistungsspektrum erweitern kann. Die Integration weiterer Programmiersprachen, die Entwicklung zusätzlicher Standardaktivitäten und die Optimierung von Skalierbarkeit und Performance stehen im Fokus der fortlaufenden Entwicklung. Ebenfalls denkbar ist eine tiefere Vernetzung mit Cloud-basierten Infrastruktur-Services, um automatisierte Abläufe nahtlos in bestehende DevOps-Pipelines einzubetten. Wer Interesse hat, sich in das Projekt einzubringen oder Obelisk für eigene Projekte zu nutzen, findet zahlreiche Ressourcen im offiziellen GitHub-Repository und auf der Webseite obeli.

sk. Die Dokumentation wird kontinuierlich ausgebaut, und auch über Mailinglisten kann man sich mit der Community austauschen und Updates verfolgen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Obelisk mit seiner innovativen Nutzung von serverseitigem WebAssembly und der starken Fokussierung auf deterministische Ablaufsteuerung eine vielversprechende Lösung für moderne Backend-Herausforderungen bietet. Die Engine ist ein Schritt hin zu nachhaltigeren, wartbaren, und vor allem zuverlässigen Software-Architekturen, die den steigenden Anforderungen vernetzter, verteilter Systeme gerecht werden. Obelisk zeigt, wie technologische Innovation gepaart mit erfahrenem Entwickler-Know-how neue Standards setzen kann und warum es sich lohnt, etablierte Denkweisen zu hinterfragen, um performantere und robustere Lösungen zu schaffen.

Für die Zukunft verteilter Workflows und die Orchestrierung komplexer Systeme könnte Obelisk daher eine Schlüsselrolle spielen, die weit über den aktuellen Entwicklungsstand hinausgeht.