Fritz Bauer wurde am 16. Juli 1903 in Stuttgart geboren und entstammte einer wohlhabenden jüdischen Familie. Seine Eltern, Ella und Ludwig Bauer, legten großen Wert auf eine liberale jüdische Erziehung, die Kinder sollten trotz einer starken Verankerung in der deutschen Kultur ihre Wurzeln nicht vergessen. Bauer besuchte mehrere renommierte Universitäten, darunter Heidelberg, München und Tübingen, an denen er Jura und Betriebswirtschaft studierte. Aufgrund der antisemitischen Barrieren war er gezwungen, einer liberalen jüdischen Studentenverbindung beizutreten, da die meisten Studentenverbindungen kein jüdische Mitglieder akzeptierten.

Diese frühe Erfahrung prägte sein politisches und gesellschaftliches Engagement, das ihn ein Leben lang begleiten sollte. Schon während der Weimarer Republik zeigte Fritz Bauer ein klares politisches Profil. Er trat der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) bei und setzte sich vehement gegen die aufkommende nationalsozialistische Bewegung ein. Als einer der wenigen jüdischen Richter und einzigen SPD-Mitglieder im württembergischen Justizsystem war er häufigen Anfeindungen ausgesetzt. Bauer war maßgeblich daran beteiligt, auf die zunehmende Verstrickung der Justiz zugunsten der Nationalsozialisten aufmerksam zu machen.

Sein Kampf gegen diese Voreingenommenheit und die Schonung strafbarer Nazi-Aktivitäten in Rechtsverfahren war schon damals couragiert. Er engagierte sich ebenso innerhalb der sogenannten Reichsbanner-Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die demokratischen Strukturen gegen rechtsradikale Gewalt zu verteidigen. Der Machtantritt der Nationalsozialisten bedeutete für Fritz Bauer eine drastische Zäsur. Bereits 1933 wurde er verhaftet und in Konzentrationslager eingewiesen, darunter Heuberg und Oberer Kuhberg. Die Haftzeiten waren von Erniedrigungen und körperlicher Gewalt geprägt, doch Bauer überlebte diese schweren Prüfungen.

Besonders sein politischer Weggefährte Kurt Schumacher, der trotz ständiger Misshandlungen in Konzentrationslagern ausharrte, war für Bauer ein Vorbild an Courage und Prinzipienfestigkeit. Im Gegensatz zu Schumacher unterzeichnete Bauer ein Treuegelöbnis gegenüber dem NS-Regime, ein Umstand, über den er – so vermuten Biografen – selbst mit Schuldgefühlen lebte, doch die Unterzeichnung war für ihn auch eine Überlebensstrategie. Im Jahr 1936 emigrierte Bauer nach Dänemark, wo er versuchte, seine Familie aus Deutschland zu holen. Sein Engagement führte dazu, dass seine Eltern und weitere Verwandte nach Dänemark ausreisen konnten, doch viele seiner Angehörigen, die in Deutschland zurückblieben, wurden später deportiert und ermordet. Während seines Aufenthaltes in Dänemark erfuhr Bauer wegen seiner mutmaßlichen Homosexualität zusätzlich Diskriminierung, was seine prekäre Lebenssituation noch verschärfte.

Die Situation verschlechterte sich erheblich mit Beginn der deutschen Besatzung Dänemarks 1940. Infolge der Deportationen dänischer Juden 1943 ging Bauer in den Untergrund und floh schließlich nach Schweden, wo er vorübergehend Zuflucht fand. Dort gründete er zusammen mit Willy Brandt und anderen das sozialistische Periodikum Sozialistische Tribüne und arbeitete als Dozent an der Universität Stockholm. Nach Kriegsende kehrte Fritz Bauer 1949 in das nun gegründete Westdeutschland zurück und widmete sich dem Wiederaufbau einer demokratischen Justiz. Seine Tätigkeit als Generalstaatsanwalt in Hessen machte ihn insbesondere durch sein kompromissloses Vorgehen gegen ehemalige NS-Täter bekannt.

Vor allem setzte er sich für die Aufarbeitung der Verbrechen im Konzentrationslager Auschwitz ein. Bauer trieb die Organisation der Frankfurter Auschwitz-Prozesse voran, die zu den bedeutendsten Nachkriegsprozessen im Zusammenhang mit den NS-Verbrechen zählen. Dabei legte er bewusst einen Fokus nicht nur auf Führungskräfte der NS-Terrorstruktur, sondern auch auf „mitläuferische“ Mitarbeiter, um die gesellschaftliche Verstrickung umfassend darzustellen. Fritz Bauer hatte schon früh Informationen über den Aufenthaltsort von Adolf Eichmann, einem der Hauptorganisatoren des Holocaust, in Argentinien. Da Bauer der deutschen Polizei und Justiz in dieser Angelegenheit nicht traute, wandte er sich 1957 direkt an den israelischen Geheimdienst Mossad.

Diese Zusammenarbeit führte schließlich zur Einleitung der Operation zur Festnahme Eichmanns, dessen Prozess für die Weltöffentlichkeit eine große Bedeutung für das Bewusstsein über die NS-Verbrechen hatte. Fritz Bauer wird damit eine entscheidende Rolle in der Verfolgung von NS-Kriegsverbrechern zugeschrieben. Abseits seiner Aktivitäten gegen NS-Verbrecher war Bauer auch in der Strafrechtsreform tätig, insbesondere in Hinsicht auf das deutsche Sexualstrafrecht. Er kritisierte die 1935 verschärfte Fassung des Paragraphen 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern kriminalisierte und das damals geltende Verbot faktisch verschärfte. Obwohl er nicht die vollständige Abschaffung forderte, setzte er sich für eine Rücknahme der Nazi-Novelle ein.

Diese Forderungen kamen Jahrzehnte zu früh, erst 1969 erfolgte eine Gesetzesänderung. Neben seinem juristischen und politischen Wirken gründete Fritz Bauer 1968 mit dem Journalisten Gerhard Szczesny die Humanistische Union, eine Organisation für Bürger- und Menschenrechte, die sich bis heute für demokratische Werte einsetzt. Nach seinem frühen Tod 1968, der unter bis heute nicht endgültig geklärten Umständen durch Tod im Badezimmer erfolgte, wandelte sich sein Vermächtnis zu einem Symbol für kompromisslosen Einsatz für Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Sein Leben und Wirken wurden mehrfach filmisch bearbeitet, wie etwa in den deutschen Filmen „The People vs. Fritz Bauer“ (2015) und „Im Labyrinth des Schweigens“ (2014), die seine Rolle im Kampf gegen das Vergessen und für die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen darstellen.

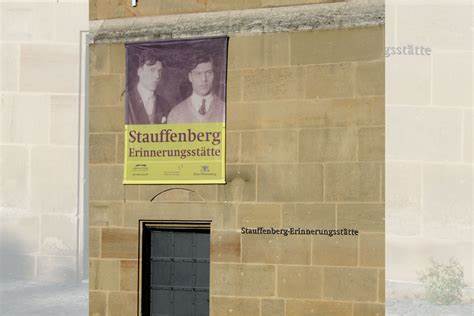

Fritz Bauers Lebensgeschichte erzählt von Widerstand, Überlebenswillen und dem unerschütterlichen Glauben an das Recht, selbst angesichts persönlicher Risiken und gesellschaftlicher Widerstände. Seine Arbeit legte den Grundstein für einen demokratisch legitimierten und unabhängigen Rechtsstaat in der Bundesrepublik Deutschland. Er zeigte auf, dass Gerechtigkeit nicht nur eine Frage der Gesetze ist, sondern vor allem auch des Mutes und der Integrität derer, die sie durchsetzen. Die Fritz Bauer Stiftung und das Fritz Bauer Institut tragen seine Erinnerung weiter und fördern die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und dem Recht auf Menschlichkeit. Fritz Bauers Werk mahnt auch heute noch zur Wachsamkeit gegenüber Rechtsextremismus und sozialer Ungerechtigkeit.

Seine Biographie bleibt eine inspirierende Erinnerung daran, dass der Einsatz für Demokratie oft ein langer und schwieriger Weg ist, der aber unerlässlich für die Zukunft einer gerechten Gesellschaft ist.