Die Rolle eines Qualitätsingenieurs (QE) im Bereich der Medizintechnik ist oft mit erheblichen Herausforderungen verbunden, die weit über das reine Überprüfen von Vorgaben hinausgehen. Besonders in kleineren Unternehmen oder Startups stellt sich für Qualitätsingenieure immer wieder die Frage nach dem eigenen Wert, der Anerkennung der Arbeit und der generellen Sinnhaftigkeit ihres Beitrags im Gesamtbild. Ein tiefergehender Blick auf die täglichen Herausforderungen und die psychischen Belastungen eröffnet wichtige Perspektiven auf diese unverzichtbare Position. In großen, etablierten Unternehmen wird Qualität häufig als essenzieller Erfolgsfaktor verstanden. Entscheidungen werden in der Regel mit besonderem Augenmerk auf Patientensicherheit und Produktsicherheit getroffen, auch wenn dies bedeutet, dass potenziell verkaufbare Produkte verschrottet oder Rückrufe in Kauf genommen werden müssen.

Gute Dokumentationspraxis (GDP) und sorgfältige Nachvollziehbarkeit sind dort nicht nur Pflicht, sondern gelebter Qualitätsstandard. Damit einher geht eine klare Wertschätzung der Arbeit der Qualitätsingenieure: Sie tragen entscheidend dazu bei, Produktionslinien am Laufen zu halten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Im Gegensatz dazu ist in kleineren oder schnell wachsenden Unternehmen die Qualitätsfunktion oftmals noch stark auf das Bild eines Kostenfaktors reduziert. Qualität wird hier nicht selten als notwendiges Übel wahrgenommen, das überwunden werden muss, um Produkte so schnell wie möglich in den Markt zu bringen. Das kann bei Qualitätsingenieuren zu einer moralischen und beruflichen Zwickmühle führen, vor allem wenn die eigenen Ansprüche an Professionalität und Sorgfalt im Widerspruch zur Unternehmensrealität stehen.

Die Arbeit als Qualitätsingenieur ist dabei weit mehr als das Befolgen von Checklisten und das Abhaken von Kontrollpunkten. Es geht darum, Qualitätssysteme als integrale Projektmanagement- und Systems Engineering-Tools zu verstehen und einzusetzen. Qualität ist nicht isoliert, sondern durchdringt alle Phasen von Produktentwicklung, Herstellung und Überwachung. Es erfordert Geduld, Erfahrung und technisches Verständnis, um Risiken sinnvoll zu identifizieren und zu managen sowie nachvollziehbare, belastbare Dokumentationen zu erstellen. Ohne dieses Fundament sind Produkte und Prozesse nur schwer gegen regulatorische Anforderungen und Marktrisiken abgesichert.

Der Alltag eines Qualitätsingenieurs im medizintechnischen Bereich kann allerdings durch schwierige Führungskräfte erschwert werden. Wenn die Beziehung zum Vorgesetzten angespannt ist, ständiges Kritikern und das Fehlen von Anerkennung zum Tagesgeschäft gehören, führt dies oft zu einer emotionalen Erschöpfung und dem Gefühl des „Durchhaltens“. Es ist besonders belastend, wenn Lob und Wertschätzung ausbleiben, obwohl die geleistete Arbeit maßgeblich ist, um den Betrieb am Laufen zu halten und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Unternehmensführung und den praktischen Realitäten vor Ort kann dazu führen, dass sich Qualitätsingenieure isoliert und unverstanden fühlen. Gerade wenn man bedenkt, wie viele Abteilungen und Personen in Summe zum Erfolg eines Produkts beitragen, wird der Beitrag des Qualitätsteams oft übersehen – solange nichts schiefgeht.

Die Herausforderungen reichen von der Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit über die Überwachung von Materialänderungen bis hin zur kontinuierlichen Koordination mit Auftragsherstellern (CMs), die oft restriktive Informationspolitik betreiben. Das Gefühl, ständig im „Hintergrund“ zu arbeiten und kaum sichtbare Anerkennung zu erhalten, führt nicht selten dazu, dass Qualitätsingenieure an ihrer Rolle und Motivation zweifeln. Besonders problematisch ist es, wenn die eigenen Bemerkungen und fundierten Einwände zu technischen Entscheidungen ignoriert oder aktiv abgeschmettert werden. In dynamischen Team- oder All-Hands-Meetings fühlt man sich schnell als „Spießer“ oder als Bremse wahrgenommen, obwohl gerade die sorgfältige Bewertung und Absicherung der Qualitätsanforderungen für den Markterfolg essenziell sind. Die Situation wird verstärkt durch kulturelle Unterschiede in der Unternehmenswelt, vor allem wenn man von einem großen Konzern in ein kleines Unternehmen wechselt.

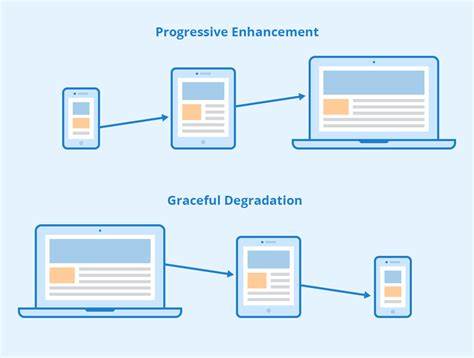

Dort wurde Qualität als strategisches Asset verankert, im neuen Umfeld wirkt sie oft wie ein bürokratisches Hindernis. Qualitätsingenieure sehen sich mit „Cowboy“-Mentalitäten konfrontiert, die improvisieren und Hürden möglichst umschiffen wollen, um den Markteintritt zu beschleunigen, oft um den Preis einer reduzierten Qualitätsdokumentation. Eine professionelle Haltung heißt hier, zwischen diesen Extremen einen Mittelweg zu finden. Es bedeutet, pragmatische Lösungen anzubieten, ohne die Grundprinzipien von Patientensicherheit und regulatorischer Compliance preiszugeben. Es heißt auch, die Kommunikationswege innerhalb des Unternehmens zu verbessern, frühzeitig den Dialog mit anderen Teams zu suchen und die eigene Arbeit transparent zu gestalten.

Auch die psychologische Komponente darf nicht unterschätzt werden. Ein Boss, der in Meetings abwertende Kommentare abgibt und in kritischem Ton fordert, Aufgaben zu delegieren, ohne dabei Unterstützung zu bieten, erzeugt eine toxische Atmosphäre. Gerade in einer anspruchsvollen Position, in der oftmals mehrere komplexe Projekte parallel betreut werden, fehlen Zeit und Ressourcen für eine umfangreiche Delegation. Zudem besteht oft auch nicht das notwendige Team, um große Lasten zu verteilen. Das Übermaß an Stress und der ständige Kampf gegen bürokratische und zwischenmenschliche Hürden können dazu führen, dass Qualitätsingenieure sich zurückziehen oder sogar in eine Art „emotionale Blackbox“ verfallen, in der sie versuchen, durch reines Durchhalten ihre Aufgaben zu erfüllen.

Diese Strategie ist jedoch langfristig weder nachhaltig noch gesund. Vielmehr müssen Unternehmen die Bedeutung einer positiven Feedbackkultur und eines unterstützenden Führungsstils erkennen, um die Leistungsfähigkeit und Motivation ihrer Qualitätsteams sicherzustellen. Qualitätsingenieure sollten sich selbst ebenfalls Gedanken zu ihrer beruflichen Positionierung und Weiterentwicklung machen. Wer bislang vor allem mit Kontroll- und Reviewaufgaben betraut war, dem bietet die Medizintechnik zahlreiche Möglichkeiten, sich projektorientiert und systematisch in der Produktentwicklung einzubringen. Es gilt, die eigene Expertise als Systems Engineer einzusetzen, Risiken frühzeitig erkennbar zu machen und durch strukturierte Methoden die Produkt- und Prozessqualität nachhaltig zu erhöhen.

Darüber hinaus ist der Dialog mit der Geschäftsleitung entscheidend, um die Wertschätzung für die Branche Qualität sichtbar zu machen. Die Kommunikation sollte auf Augenhöhe erfolgen und sowohl die finanzielle Bedeutung von Qualitätssicherung als auch deren Beitrag zur Patientensicherheit und Markenreputation hervorheben. Ein Beispiel sind die laufenden Kosten und Risiken, die durch qualitativ mangelhafte Produkte oder fehlende Rückverfolgbarkeit entstehen können – Rückrufe, regulatorische Konsequenzen oder gar Schadensersatzforderungen sind nur einige Aspekte. Der Sinn der hohen Qualitätsstandards im Medizinproduktebereich liegt natürlich primär darin, das Leben von Patienten zu schützen und Therapien sicher zugänglich zu machen. Doch auch für Mitarbeiter von Qualitätsteams ist es wichtig, diesen tieferen Sinn in ihrer täglichen Arbeit zu erkennen und zu erleben.

Nur so lässt sich die oft belastende Arbeit mit schwierigen Führungssituationen und hohen Arbeitslasten aushalten. Nicht zuletzt setzt nachhaltiger Erfolg voraus, dass die betrieblichen Abläufe kontinuierlich verbessert werden. Qualitätsingenieure sind in der idealen Position, Veränderungsbedarf zu erkennen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Während manch einer die Rolle auf eine reine „Qualitätskontrolle“ reduziert, stellen sie in Wahrheit einen Hebel für den wirtschaftlichen Erfolg, Innovationskraft und regulatorische Absicherung des Unternehmens dar. Die Rolle der Qualitätsingenieure in der Medizintechnik ist somit facettenreich, anspruchsvoll und von großer Verantwortung geprägt.

Es ist ein Balanceakt zwischen der Einhaltung hoher Standards und der pragmatischen Arbeit in einem dynamischen, oftmals herausfordernden Umfeld. Die Wertschätzung für diese Tätigkeit und der Respekt vor den damit verbundenen Leistungen sind entscheidend für die Motivation jener, die tagtäglich dafür sorgen, dass medizinische Produkte sicher, funktional und qualitativ hochwertig auf den Markt kommen und dort verbleiben können. Für die Zukunft ist es wünschenswert, dass Unternehmen die Bedeutung dieser Position erkennen und nicht nur als Kostenstelle begreifen. Eine Kultur, in der kontinuierliche Verbesserung gelebt wird und Teamleistungen anerkannt werden, trägt wesentlich zu stabilen und erfolgreichen Produktentwicklungs- und Produktionsprozessen bei. Ebenso wichtig ist die persönliche Resilienz der Qualitätsingenieure, die auch in herausfordernden Zeiten den Fokus auf den Beitrag für Patientensicherheit und Unternehmenserfolg richten können.

Wer als Qualitätsingenieur die Sinnhaftigkeit hinter seiner Arbeit erkennt, auch wenn der Weg steinig ist, kann letztlich neue Motivation schöpfen und selbst schwierige Situationen meistern. Denn Qualität in der Medizintechnik ist nicht nur ein Job – sie ist ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsversorgung und zum Vertrauen der Menschen in medizinische Innovationen.