Der Klimawandel zählt zu den drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Steigende globale Temperaturen, häufigere Extremwetterereignisse und die zunehmende Destabilisierung natürlicher Lebensräume zeigen deutlich, dass unser aktuelles Vorgehen nicht ausreicht. Trotz umfangreicher Bemühungen im Bereich der Emissionsreduktion bleibt die Senkung des bereits in der Atmosphäre befindlichen Kohlendioxids eine zentrale Aufgabe. Genau hier setzt die Gestaltungsinnovation bei Pflanzen an. Die Wissenschaft steht am Beginn einer neuen Ära, in der wir Pflanzen nicht nur passiv nutzen, sondern aktiv verändern, um ihre Kohlendioxidaufnahme signifikant zu erhöhen und so die Ressourcen des Planeten effektiver zu nutzen.

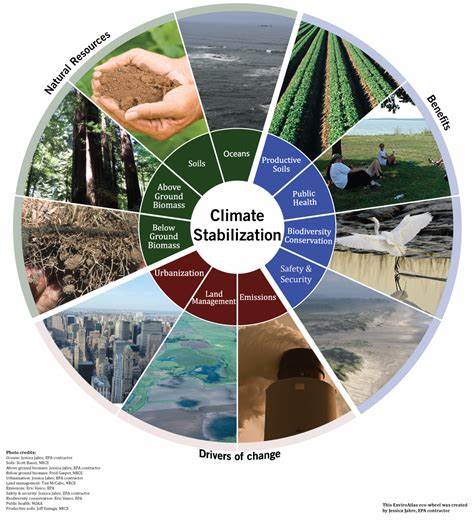

Diese Herangehensweise verspricht langfristig eine nachhaltige Stabilisierung des Klimas – und ist zugleich ein Schritt hin zu einer bewussteren und verantwortungsvolleren Interaktion mit der Natur. Traditionell assoziiert man den Kampf gegen den Klimawandel vor allem mit der Reduzierung fossiler Brennstoffe und der Umstellung auf erneuerbare Energien. Auch Aufforstung und Naturschutz spielen eine Rolle, doch ihre begrenzte Kapazität und die Herausforderungen durch Landnutzungskonflikte begrenzen die Gesamteffektivität. Durch die neuartige Möglichkeit, Pflanzen genetisch gezielt so zu verändern, dass sie effizienter Kohlenstoff binden, eröffnet sich eine zusätzliche Dimension. Diese „Ideal-Pflanzen“ wachsen schneller, speichern mehr Kohlenstoff nicht nur in oberirdischer Biomasse, sondern auch nachhaltig im Boden und widerstehen gleichzeitig Umweltbelastungen besser, was einen stabileren und produktiveren Ökosystemverbund schafft.

Das Beispiel des afrikanischen Iroko-Baums illustriert die Kraft der pflanzlichen Kohlenstoffbindung. Der Iroko ist ein sogenannter oxalogener Baum, der Wurzeln aufweist, die Oxalsäure ausscheiden und dadurch im Boden Kalkstein bilden. Dieses Verfahren bindet Kohlendioxid langfristig im Boden. Der Nachteil ist dabei die lange Wachstumsdauer dieses Baumes von über einem Jahrhundert, was seine schnelle Nutzung für den Klimaschutz erschwert. Durch genetische Biotechnologie könnte das Oxalatsystem des Iroko in schnellwachsende Baumarten übertragen werden, die in unterschiedlichen Klimazonen gedeihen und so die Kohlenstoffsenke weltweit verstärken.

Diese Vorgehensweise zeigt eindrucksvoll, wie Gestaltung von Pflanzen nicht nur Ökologie, sondern auch globale Klimapolitik verändern kann. Dennoch sind die regulatorischen und gesellschaftlichen Hürden erheblich. Die Furcht vor genetisch veränderten Organismen (GVO) hat dazu geführt, dass viele vielversprechende Innovationen kaum getestet und noch weniger verbreitet werden. Hier treten archaische Ängste, Missverständnisse und auch eine Art von nostalgischem „Arcadien“-Denken zutage, welches ein unverändertes Bild der Natur als rein „wild“ oder „nicht-menschlich“ bewahren möchte. Diese Haltung behindert nicht nur moderne Forschung, sondern auch die dringend benötigte Anpassung an einen sich ändernden Planeten.

Die Realität ist jedoch, dass Menschen seit jeher nachhaltig in natürliche Ökosysteme eingreifen – ob es die prähistorischen Kultivierungen in Amazonien waren oder heutige Landnutzungspraktiken. Die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Wälder wie der Amazonas kein unberührter Urwald, sondern das Resultat jahrtausendelanger menschlicher Gestaltung sind, zeigt, dass der Mensch und die Natur kein Gegenspiel darstellen. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes vernetztes System, in dem menschliche Intelligenz und Technologie Teil der biologischen Evolution und globalen Stoffkreisläufe werden können. Diese Sichtweise öffnet neue Horizonte für die aktive Förderung von Ökosystemfunktionen, wie zum Beispiel die verbesserte Kohlenstoffbindung durch innovative Pflanzungen. Die Anwendung biotechnologischer Methoden erlaubt es, die natürliche Variation von Pflanzen gezielt für ökologische Ziele zu nutzen.

Insbesondere die moderne Gentechnik mit Werkzeugen wie CRISPR ermöglicht punktgenaue Veränderungen innen im Erbgut. Das bedeutet, Eigenschaften zu fördern, die zuvor durch natürliche Mutation oder klassische Züchtung nur schwer erreichbar oder durch langwierige Prozesse selektierbar waren. Dabei entstehen nicht grundsätzlich neue Organismen, sondern optimierte Varianten, die schneller wachsen, hitze- oder dürretoleranter sind oder bessere Bodenbindungseigenschaften aufweisen. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Entwicklung einer Hybridpappel, die unter diesem Gesichtspunkt eine 30 bis 50 Prozent höhere Kohlenstoffbindung als herkömmliche Varianten vorweist. Solche Bäume können in großem Maßstab gepflanzt zum Kohlenstoffsenker werden und gleichzeitig den Waldbestand widerstandsfähiger machen.

Doch um solche Innovationen tatsächlich in der Praxis einführen zu können, sind rechtliche Anpassungen notwendig. Das derzeitige Regelwerk orientiert sich oft an Angst vor „Kontamination“ durch genetische Veränderung und sieht strengere Kontrollen für manche Techniken vor – unabhängig vom realen Risiko. Dadurch verzögern sich Feldversuche und großflächige Anwendungen, obwohl die Technologien erhebliche ökologische Vorteile bieten könnten. Die Regulierung von biotechnologischen Pflanzenprodukten basiert seit Jahrzehnten auf einem Verständnis, das Methoden wie die Agrobakterium-Transformation als besonders risikobehaftet einschätzt. Neuere Regelungen, wie die SECURE-Regel, verschoben zwar den Fokus auf das Ergebnis der Veränderung, nicht auf die Technik, wurden aber 2024 von einem US-Gericht aufgehoben, was zurzeit für rechtliche Unsicherheit sorgt.

Wissenschaftler und Umweltexperten fordern deshalb zunehmend eine Regulierung, die sich an ökologischen Funktionalitäten und messbaren Umweltwirkungen orientiert – und nicht an elitären oder angstbasierenden Reinkulturvorstellungen. Vor allem die öffentliche Wahrnehmung von GVO stellt eine weitere Barriere dar. Trotz zahlreicher Studien, die keine erhöhten Risiken durch gentechnisch veränderte Pflanzen bestätigen, halten Vorbehalte und Mythen an. Eine Qualitätskontrolle bei Kohlenstoff-Zertifikaten, die den Einsatz von GVO verbietet, sorgt zusätzlich für wirtschaftliche Hemmnisse. Gleichzeitig zeigt die Praxis, dass natürliche genetische Vermischungen und Horizontrechten in Ökosystemen gang und gäbe sind und Grenzen solcher „Reinheit“ oft willkürlich sind.

Ein einzigartiges Beispiel aus der Natur ist der schwarze Pappeln-Baum, bei dem ein natürlicher Gentransfer zwischen Bakterien, Insekten und Pflanze zu einer verbesserten Photosyntheseleistung geführt hat – ohne menschliches Zutun. Dieses Phänomen zeigt, dass der natürliche Genfluss oft viel komplexer ist als angenommen, und die Menschheit diese Mechanismen mit Bedacht adaptieren kann, statt sie Ängsten zu überlassen. Abschließend sollte die nachhaltige Klimapolitik den Menschen nicht als Störer, sondern als bewussten Partner in komplexen ökologischen Netzwerken verstehen. Die Gestaltung „neuer Pflanzen“ mit optimierten Eigenschaften ist dabei ein wichtiger Baustein, um die globale Kohlenstoffbilanz auszugleichen und die Erde als einzigen lebendigen, sich selbst regulierenden Planeten zu erhalten. Solange wir jedoch durch veraltete Denkweisen gegenüber Biotechnologie und regulatorische Hemmnisse blockiert sind, bleibt dieses Potenzial ungenutzt.

Der Weg zu einem stabilen Klima liegt also nicht in der Abkehr von Technologie oder einem nostalgischen Bild von Natur, sondern in der verantwortungsvollen Gestaltung intelligenter Biotechnologien. Pflanzen sind die natürlichen Gatekeeper des Kohlenstoffkreislaufs. Sie mit unseren modernen technischen Mitteln zu unterstützen, ist nicht nur eine Frage des Fortschritts, sondern eine dringende ethische Verpflichtung gegenüber der Biosphäre und künftigen Generationen. Es gilt, die Trennung zwischen menschlicher Kultur und Natur zu überwinden, um gemeinsam an einem lebendigen und widerstandsfähigen Planeten zu arbeiten, der den Einflüssen unserer Zeit standhält.

![The Acorn Archimedes talk (2019) [video]](/images/B2F9FD69-DF1F-4918-95EC-F5ABA442E564)