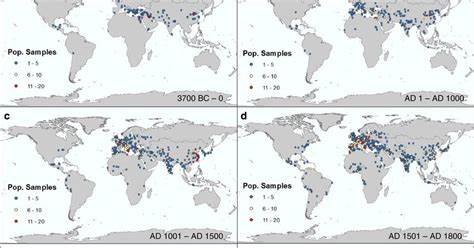

Die Geschichte der Urbanisierung ist eng mit der Entwicklung menschlicher Zivilisationen verbunden. Städte waren über Jahrtausende hinweg nicht nur Zentren wirtschaftlicher, politischer und kultureller Aktivität, sondern auch Spiegelbilder der gesellschaftlichen, technologischen und ökologischen Veränderungen. Die Analyse der globalen Urbanisierung über einen Zeitraum von 6000 Jahren, beginnend im Jahr 3700 v. Chr. bis zum Jahr 2000 n.

Chr., bietet wertvolle Einblicke in die Entwicklung urbaner Siedlungen, die Verschiebung von Bevölkerungsschwerpunkten und die wechselwirksamen Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt. Das Verständnis, wie Städte historisch über die Welt verteilt waren und wie sich ihre Bevölkerungszahlen entwickelten, ist entscheidend, um die Dynamiken heutiger und zukünftiger Urbanisierung besser einordnen zu können. Dabei stellt sich die Frage, wo genau die Städte lagen, wie groß ihre Bevölkerung war und wie sie mit ihrer Umgebung interagierten. Bis vor kurzem fehlte es jedoch an umfassenden, räumlich expliziten, globalen Datenreihen, die historische Stadtbevölkerungen und ihre Standorte über solch lange Zeiträume abbilden.

Ein bedeutender Schritt zur Beantwortung dieser Fragen wurde mit der Erstellung eines digitalisierten, räumlich präzisen Datensatzes vollzogen, der auf den Werken von Historikern und Wissenschaftlern wie Tertius Chandler und George Modelski basiert. Diese Arbeit kombiniert jahrzehntelange Forschungsergebnisse, archäologische Funde, historische Berichte und Kirchenarchive sowie moderne Geodaten, um eine bislang einzigartige Datenbasis zu schaffen, die Stadtpopulationen und deren geographische Positionen von der Antike bis zur Moderne erfasst. Chandlers „Four Thousand Years of Urban Growth“ bildet die Grundlage dieser Synthese. Sein Ansatz bestand darin, aufwendige historische Demographiedaten zusammenzufassen und zu interpolieren. Chandler nutzte unterschiedliche Quellen wie Volkszählungsberichte, Reiseberichte, Steuerlisten, militärische Dokumentationen und sogar Brotverkaufszahlen, um Einwohnerzahlen mittelalterlicher und alter Städte zu schätzen.

Dabei lag sein Fokus auf besonders bedeutenden Städten über definierte Bevölkerungsgrößen. Trotz dieses Fokus sind die Daten lückenhaft – sowohl zeitlich als auch hinsichtlich geografischer Abdeckung – dennoch sind sie ein Meilenstein für die Erforschung historischer Urbanisierung. George Modelski ergänzte und erweiterte Chandlers Datensatz durch die Integration zusätzlicher archäologischer Erkenntnisse aus vorklassischer Zeit, vor allem für Sumer, Ostasien und den europäischen Mittelmeerraum. Er definierte Städte in verschiedenen Zeitaltern anhand unterschiedlicher Bevölkerungsgrößen, die den Wandel urbaner Strukturen widerspiegeln: von etwa 10.000 Bewohnenden in der Antike bis zu über einer Million in der modernen Epoche.

Modelskis Ansatz verwendete zudem Prinzipien wie das Zipfsche Gesetz, das Städte nach ihrer Rangordnung und Größe in urbanen Systemen klassifiziert. Die Kombination dieser beiden Datensätze, sorgfältig bereinigt, harmonisiert und georeferenziert, ermöglicht eine Analyse der räumlichen Verteilung der Urbanisierung über sechs Jahrtausende. Die Schwierigkeit dabei lag hauptsächlich in der Identifizierung korrekter geographischer Positionen, da sich Städtenamen im Laufe der Zeit häufig änderten, verschiedene Orte gleiche Bezeichnungen tragen konnten oder sich administrative Grenzen verschoben. Moderne digitale Geokodierungssysteme allein waren für diese historische Datenlage nicht ausreichend, weshalb ergänzende Methoden und manuelle Überprüfungen nötig waren. Die räumliche Analyse zeigt eindrucksvoll, dass die frühesten bekannten Städte in den fruchtbaren Regionen Mesopotamiens entstanden, was wissenschaftliche Hypothesen bestätigt, die von einer engen Beziehung zwischen erfolgreichen urbanen Zentren und Nähe zu ertragreichen Landwirtschaftsgebieten ausgehen.

Von dort aus verlagerte sich der Schwerpunkt der Weltbevölkerung im Laufe der Jahrtausende mehrfach. Bis ins Mittelalter verlagerten sich große Bevölkerungszentren entlang der Mittelmeergebiete und nach Asien, bevor mit der Neuzeit und Industrialisierung Europa, Nordamerika und später andere Regionen in den Mittelpunkt der weltweiten Urbanisierungsprozesse rückten. Trotz der historischen Bedeutung dieser Datensammlung weist die zugrundeliegende Datenbasis beträchtliche Limitationen auf. Datenlücken, insbesondere in weniger erforschten Regionen wie Afrika, Südamerika und Teilen Asiens, erschweren eine vollständig globale Darstellung. Weiterhin sind zeitliche Intervalle mit wenig oder gar keinen Datenpunkten vorhanden, insbesondere vor dem Beginn historischer Aufzeichnungen.

Zudem zeigen sich Unterschiede in Definitionen von „Stadt“ über Raum und Zeit, was zu Herausforderungen bei der Vergleichbarkeit und Integration der Daten führt. Nichtsdestotrotz liefert der Datensatz eine wichtige Grundlage, um langfristige Trends in der urbanen Populationenentwicklung zu untersuchen. Beispielsweise lässt sich der Wandel von Siedlungsgrößen und das Auftreten urbaner Ballungsräume über die Jahrtausende beobachten. Historische Ereignisse wie Kriege, Seuchen, Naturkatastrophen und wirtschaftliche Umbrüche zeigen sich häufig als Marker für Städtewachstum oder -verfall und helfen, die Verteilung und Migration menschlicher Bevölkerung besser zu verstehen. Moderne Anwendungsmöglichkeiten dieses Datensatzes sind vielfältig.

Forscher aus der Geographie, Archäologie, Soziologie, Ökologie und Stadtplanung können dieselben Daten nutzen, um räumliche Analysen durchzuführen. Diese reichen von der Erforschung alter Handelsrouten, der Untersuchung von Zivilisationszyklen bis hin zur Bewertung der Wechselwirkung zwischen menschlichen Siedlungen und dem ökologischen Umfeld. Darüber hinaus kann das Wissen über historische Urbanisierungsmuster wichtige Impulse für die heutige Stadtentwicklung liefern, insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und nachhaltigem Wachstum. Die Digitalisierung und räumliche Anreicherung dieser historischen Daten bringt neben ihren offensichtlichen wissenschaftlichen Nutzen auch den Vorteil der Zugänglichkeit. Durch die Bereitstellung der Datensätze in einem maschinenlesbaren Format mit Koordinaten können verschiedenste Analysen schneller und präziser durchgeführt werden.

Außerdem ermöglicht dieser offene Zugang eine bessere Überprüfung, Kritik und Weiterentwicklung seitens der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Zukünftige Forschungsarbeiten könnten daran anknüpfen, die bestehenden Datenlücken durch archäologische Neufunde, historische Dokumentationen und technologische Fortschritte in der Datenverarbeitung weiter zu schließen. Ebenso könnten verbesserte Methoden zur Kartierung urbaner Flächen und Ausdehnungen das Verständnis von Struktur und Dichte vergangener Städte erweitern, da gegenwärtig vor allem Punktdaten der Stadtzentren vorliegen. Zusammenfassend zeigt die Betrachtung von 6000 Jahren globaler Urbanisierung ein vielschichtiges Bild der menschlichen Besiedlungsgeschichte. Städte haben sich als dynamische und komplexe Gebilde immer wieder neu erfunden und an die jeweiligen geographischen, kulturellen und ökonomischen Bedingungen angepasst.

Die vorliegende, digitalisierte und raumbezogene Datenbasis stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um die Entwicklung urbaner Strukturen über die Jahrtausende zu verstehen und ein besseres Fundament für zukünftige Studien zu schaffen. Die Historie der Urbanisierung ist ein Schlüssel zum Verständnis der Menschheitsentwicklung und bietet wertvolle Erkenntnisse für das urbane Leben von morgen.