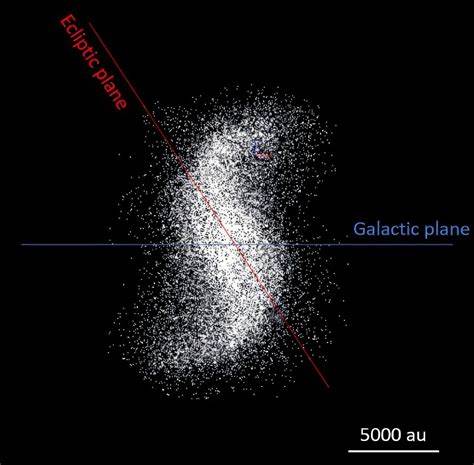

Die Oortsche Wolke gilt seit Jahrzehnten als eines der rätselhaftesten Grenzen unseres Sonnensystems. Benannt nach dem niederländischen Astronomen Jan Oort, beschreibt sie eine hypothetische kugelförmige Ansammlung von Milliarden von eisigen Körpern weit jenseits der Umlaufbahnen der Gasriesen. Diese Region wird angenommen, die Ursprungssäule vieler Kometen zu sein, die das innere Sonnensystem durchqueren. Während lange nur von einer groben kugelförmigen Struktur ausgegangen wurde, haben moderne Forschungsergebnisse eine überraschende Spiralstruktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke aufgedeckt, die unser Verständnis der Dynamik und Geschichte des Sonnensystems revolutioniert. Die innere Oortsche Wolke, auch als Hills-Wolke bezeichnet, ist ein dichter Bereich dieser äußeren Eiswolke und liegt in einer Distanz zwischen etwa 2.

000 und 20.000 Astronomischen Einheiten von der Sonne entfernt. Während die äußere Oortsche Wolke nahezu kugelförmig erscheint, deuten neue Beobachtungen und Simulationen darauf hin, dass die Verteilung der Objekte innerhalb dieser inneren Region eine spiralige Anordnung zeigt. Diese spiralförmige Struktur wird unter Wissenschaftlern als Hinweis auf komplexe Gravitationsmechanismen verstanden, die durch die Einflüsse nahegelegener Sterne, galaktische Gezeiten und eventuell vergangene Begegnungen mit massereichen Himmelskörpern verursacht werden. Die Entdeckung dieser Spiralstruktur basiert auf hochauflösenden Daten von Weltraumteleskopen und präzisen Bahndaten von langperiodischen Kometen, die von der inneren Oortschen Wolke stammen.

Computermodelle berücksichtigen dabei sowohl die Sonne und die Gravitation der Planeten als auch externe Störungen durch die galaktische Umgebung. Diese Modelle demonstrieren, wie Gravitationskräfte im Laufe von Millionen von Jahren zu einer anisotropen Verteilung der eisigen Überreste geführt haben könnten, die sich in einer spiralförmigen Formation manifestiert. Diese Erkenntnisse haben weitreichende Auswirkungen auf unser Verständnis der Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems. Die Spiralstruktur könnte etwa als Überbleibsel der ursprünglichen protoplanetaren Scheibe interpretiert werden, aus der einst die Planeten hervorgingen. Während die meisten Planetensysteme von sternumgebenden Staub- und Gaswolken gebildet werden, bewahrt die Oortsche Wolke eine Art fossilisierten Blick auf frühe dynamische Prozesse.

Die Spirale könnte außerdem erklären, warum bestimmte Kometenbahnen bevorzugt bestimmte Bereiche der Wolke durchqueren, was Auswirkungen auf das Risiko von Kometeneinschlägen auf die inneren Planeten hat. Die Dynamik der inneren Oortschen Wolke wird auch von externen Faktoren beeinflusst, etwa von nahen Sternvorbeiflügen oder der gravitativen Wirkung der galaktischen Scheibe und des zentrums der Milchstraße. Diese Einflüsse können die Spiralstruktur verstärken oder verändern, indem sie Körper aus ihrem angestammten Orbit versetzen und so die Verteilung in der Wolke neu ordnen. Darüber hinaus bieten solche Störungen einen Mechanismus dafür, wie Kometen aus der Oortschen Wolke auf lange Umlaufbahnen ins innere Sonnensystem geschleudert werden. Die Erforschung dieser Spiralstruktur ist noch am Anfang, aber sie eröffnet spannende Perspektiven auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Astronomie, Astrophysik und Planetologie.

Die Verknüpfung von Beobachtungsdaten, Simulationen und theoretischen Modellen ermöglicht es, nicht nur die Natur der Oortschen Wolke, sondern auch allgemeine Prinzipien der Stern- und Planetensystementwicklung besser zu verstehen. Aus technischer Sicht treiben verbesserte Teleskope und neuartige Sensoren die Fähigkeit voran, schwache Teleshimmelobjekte zu beobachten und somit die Spiralstruktur immer genauer abzubilden. Die Bedeutung der Oortschen Wolke geht über reine wissenschaftliche Neugier hinaus. Viele Hypothesen zur Herkunft des Lebens nehmen an, dass Kometen wichtige organische Moleküle oder wassereiche Verbindungen auf die Erde transportiert haben. Die Spiralstruktur der inneren Oortschen Wolke beeinflusst, welche Kometenbahnen ins innere Sonnensystem gelangen und somit auch die Wahrscheinlichkeit, dass lebensfreundliche Bausteine auf unseren Planeten gelangen.

Zukünftige Missionen und Teleskope werden voraussichtlich tiefere Einblicke ermöglichen, indem sie gezielt Objekte in dieser äußeren Zone detektieren und untersuchen. Ebenso könnten Simulationen mit immer detaillierteren Parametern die genauen Mechanismen entschlüsseln, die zur Spiralisierung geführt haben. Forschende erwarten, dass die Erkenntnisse auf weitere externe Sternsysteme übertragbar sind und parallele Prozesse bei der Entstehung von deren Planetenhaufen und Eisobjekten zeigen. Die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke stellt eine bedeutende Entdeckung dar, die unser Bild von der Grenze unseres kosmischen Zuhauses neu definiert. Sie ist ein natürlicher Archivspeicher, der nicht nur die Vergangenheit unseres Sonnensystems erhellt, sondern auch Hinweise auf seine zukünftige Entwicklung bietet.

Das wissenschaftliche Verständnis dieser Struktur wird in Zukunft weiter vertieft werden und könnte eine Schlüsselrolle dabei spielen, das komplexe Zusammenspiel von Gravitation, Dynamik und Materie in extrem dünnen Regionen des Weltraums zu entschlüsseln. Abschließend lässt sich sagen, dass die Forschung zur Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke einen faszinierenden Blick auf die verborgenen Formen und Bewegungen im äußeren Sonnensystem ermöglicht. Diese Erkenntnisse bereichern unser Wissen von der Geschichte des Kosmos und liefern spannende Ansätze für zukünftige Untersuchungen und Entdeckungen im Bereich der Astronomie.