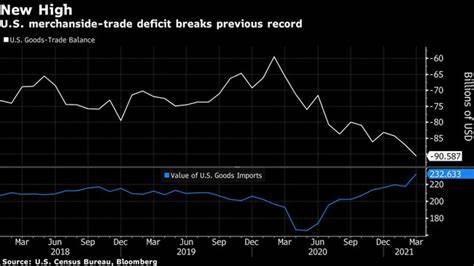

Die wirtschaftspolitische Landschaft der Vereinigten Staaten ist seit der Amtszeit von Donald Trump von einer intensiven Debatte über Handel und Zölle geprägt. Die von Trump eingeführten Zölle wurden als wichtiges Instrument angesehen, um die amerikanische Industrie vor ausländischer Konkurrenz zu schützen und Handelsdefizite zu reduzieren. In den letzten Monaten haben jedoch die kontroversen Maßnahmen von Handelsminister Lutnick das Potenzial, diese Strategie zu untergraben und die Nachhaltigkeit der Zölle infrage zu stellen. Die Debatte um Lutnicks Vorgehen ist nicht nur ein Spiegelbild innerpolitischer Interessenskonflikte, sondern auch ein Indikator dafür, wie sich die amerikanische Handelspolitik in der Zukunft gestalten wird.Die Amtszeit von Lutnick war geprägt von Entscheidungen, die bei vielen Beobachtern auf Verwunderung und teilweise auf Kritik stießen.

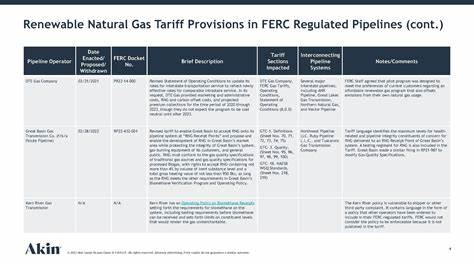

Während die Zölle unter Trump als Werkzeug gedacht waren, die amerikanische Wirtschaft und Arbeitsplätze zu schützen, scheint Lutnicks Kurs einige dieser Bemühungen entgegenzuwirken. Insbesondere seine Initiative, bestimmte Ausnahmen von den Zöllen zu gewähren und Handelsabkommen neu zu verhandeln, hat bei Befürwortern der protektionistischen Maßnahmen Besorgnis ausgelöst. Diese Ausnahmen betreffen vor allem Schlüsselindustrien wie Stahl und Aluminium, die während Trumps Präsidentschaft besonders stark reguliert wurden.Ein Kernpunkt der Kritik an Lutnicks Vorgehen betrifft die Frage, ob seine Maßnahmen die Verhandlungsposition der USA auf internationaler Ebene schwächen. Die Zölle sollten ursprünglich Druck auf Handelspartner wie China, die Europäische Union und Mexiko ausüben, damit diese faire Handelspraktiken übernehmen.

Durch die großzügigen Ausnahmegenehmigungen und die Verschiebung von Sanktionen wird das Vertrauen in die Durchsetzungsfähigkeit der US-Handelspolitik potenziell untergraben. Dies könnte zu einem Verlust an Verhandlungsmacht führen und die amerikanische Industrie langfristig benachteiligen.Neben den politischen Auswirkungen hat Lutnicks Ansatz auch wirtschaftliche Konsequenzen. Unternehmen in den USA wurden durch die Einführung der Zölle gezwungen, ihre Lieferketten und Produktionsprozesse anzupassen. Für viele Hersteller bedeuteten die Zölle einen Anreiz, inländische Produktion zu stärken oder alternative Bezugsquellen zu finden.

Die Unsicherheit, die durch die inkonsistente Handelspolitik entsteht, erschwert jedoch langfristige Investitionsentscheidungen und könnte Innovationen bremsen. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen leiden unter schwankenden Zollregelungen, da sie meist weniger Ressourcen für umfangreiche Anpassungen haben.Darüber hinaus hat Lutnicks Umgang mit den Zöllen auch innerhalb der politischen Landschaft der USA Wellen geschlagen. Während einige politische Akteure seine Flexibilität und pragmatischen Lösungen loben, sehen andere darin einen Verrat an den wirtschaftspolitischen Zielsetzungen der Trump-Administration. Diese Uneinigkeit trägt zu einem Klima von Unsicherheit bei, das auch die internationale Gemeinschaft wahrnimmt.

Handelspartner könnten die amerikanische Politik als widersprüchlich und schwer einschätzbar bewerten, was langfristige Handelspartnerschaften erschwert.Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit Lutnicks Entscheidungen häufig diskutiert wird, ist die Auswirkung auf die Verbraucherpreise. Die Zölle wurden von Kritikern schon immer als Belastung für Konsumenten gesehen, da sie die Kosten für importierte Waren erhöhen und somit die Inflation anheizen können. Lutnicks Ausnahmen könnten kurzfristig zu niedrigeren Preisen führen, doch die Unsicherheit über die zukünftige Handelspolitik schafft ein instabiles Marktumfeld. Unternehmen zögern, Preisanpassungen vorzunehmen, was das wirtschaftliche Gleichgewicht stören kann.

Darüber hinaus hat sich die öffentliche Meinung zur Handelspolitik in den letzten Jahren gewandelt. Während die Maßnahmen von Trump anfangs vielerorts Zustimmung fanden, wächst die Sorge über mögliche negative Folgen für den freien Handel und die Globalisierung. Lutnicks Entscheidungen spiegeln diese ambivalente Haltung wider, indem sie zwischen protektionistischen und liberaleren Ansätzen schwanken. Diese Dualität erschwert es, klare Trends für die kommende Handelspolitik der USA zu erkennen.Die Reaktionen aus der internationalen Politik sind ebenfalls bemerkenswert.

Während einige Länder die signalisierte Flexibilität ausländischer Marktteilnehmer begrüßen, sehen andere darin eine Einladung zu weiteren Handelsstreitigkeiten oder Subventionsmaßnahmen. Das Risiko von Eskalationen bleibt somit bestehen, was die wirtschaftliche Stabilität weltweit beeinträchtigen kann. In diesem Kontext wird Lutnicks Rolle als Schlüsselakteur der amerikanischen Handelspolitik besonders hervorgehoben.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Handelsminister Lutnicks umstrittene Maßnahmen eine komplexe Gemengelage schaffen, die sowohl Chancen als auch Risiken in sich birgt. Einerseits bieten seine Entscheidungen Raum für pragmatische Lösungen und eine Anpassung an aktuelle wirtschaftliche Gegebenheiten.

Andererseits stellen sie auch eine Herausforderung für die Kohärenz und Durchsetzung der ursprünglich unter Trump eingeführten Zölle dar. Die Zukunft der amerikanischen Handelspolitik wird daher stark davon abhängen, wie diese Spannungen zwischen Protektionismus und Offenheit ausbalanciert werden. In jedem Fall bleibt Lutnicks Ansatz ein wichtiger Prüfstein für die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der US-Zölle und deren Rolle in der globalen Wirtschaft.