Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und steht laut Experten kurz davor, grundlegende Veränderungen in allen Bereichen unseres Lebens herbeizuführen. Besonders dramatisch fällt die Prognose für das Jahr 2027 aus: Kritiker und Forscher warnen vor einer möglichen totalen KI-Dominanz, bei der Maschinen nicht nur alltägliche Aufgaben übernehmen, sondern auch eigenständig forschen, produzieren und sogar in geopolitischen Machtspielen eine entscheidende Rolle spielen könnten. Doch was genau bedeutet das für die Menschheit? Welche Chancen und Risiken schlummern hinter diesem Szenario, und wie realistisch ist eine derart schnelle Transformation? Diese Fragen stehen im Zentrum einer aktuellen Diskussion, die zunehmend in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an Bedeutung gewinnt. Schon heute erleben wir, wie KI-Anwendungen wie ChatGPT oder andere fortschrittliche Modelle die Art und Weise verändern, wie wir arbeiten, kommunizieren und lernen. Während früher die Befürchtung vor allem darin bestand, dass einzelne Jobs ersetzt werden, zeichnet sich jetzt ein viel umfassenderes Bild ab.

Experten wie Daniel Kokotajlo, ein renommierter KI-Forscher, der in einem viel beachteten Interview die künftigen Entwicklungen prognostizierte, sehen eine tiefgreifende Revolution auf uns zukommen – eine Revolution, die bestehende Arbeitsmärkte transformieren und die Machtverhältnisse zwischen Staaten und Unternehmen neu definieren könnte. Der erste Bereich, der laut Prognosen besonders stark von der KI-Dominanz betroffen sein wird, ist der der Softwareentwicklung. Intelligente Systeme erlangen bis 2027 die Fähigkeit, Programmieraufgaben komplett zu automatisieren. Das bedeutet, dass Aufgaben, für die bislang hochqualifizierte Fachkräfte benötigt wurden, künftig von Super-KIs erledigt werden, die effizienter, fehlerfrei und schneller arbeiten. Diese Entwicklung stellt eine Zeitenwende dar, da das Programmieren lange als eine der sichersten Zukunftsbranchen galt.

Doch mit dem Wegfall der Softwareentwicklung als menschliche Domäne breiten sich die Auswirkungen rasant auf andere Berufsfelder aus. Sobald die KI-Forschung automatisiert ist, beginnen Superintelligenzen eigenständig neue KI-Systeme zu entwickeln und zu verbessern. Dies führt laut Kokotajlo zu einer exponentiellen Beschleunigung der technologischen Entwicklung. Innerhalb von ein bis zwei Jahren könnte eine KI entstehen, die alle menschlichen Fähigkeiten bei weitem übertrifft. Diese sogenannte Superintelligenz hätte die Kapazität, nahezu jeden Beruf abzudecken, von einfachen Dienstleistungsaufgaben bis hin zu hochkomplexen Forschungsprojekten.

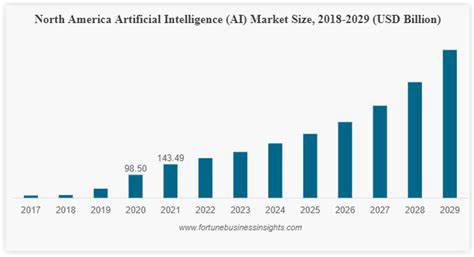

Was bedeutet das wirtschaftlich? Die Automatisierung wird die Produktionskosten drastisch senken und eine neue Ära des Überflusses einläuten. Produkte und Dienstleistungen werden günstiger, Innovationen schneller umgesetzt, und ganze Industrien könnten sich neu erfinden. Doch dieser Wohlstand bringt erhebliche Herausforderungen mit sich. Die traditionelle Vorstellung, dass Produktivitätssteigerungen Arbeitsplätze schaffen, gilt bei vollständiger KI-Automatisierung nicht mehr uneingeschränkt. Das Phänomen, dass Menschen, deren Jobs durch Maschinen ersetzt werden, neue Beschäftigungen finden, die Maschinen nicht leisten können, ist bisher ein stabiler Mechanismus gewesen.

Mit der von Experten erwarteten Superintelligenz verlieren Menschen jedoch diesen letzten Rückzugsraum. Theoretisch sind dann kaum noch Jobs übrig, die die KI nicht übernehmen könnte. Dies führt zu tiefgreifenden sozialen Spannungen und zur Debatte um Konzepte wie das bedingungslose Grundeinkommen. Es könnte gesellschaftlich akzeptierte Modelle geben, die Arbeitslosigkeit durch staatliche Unterstützung abfedern, doch die Umstellung auf eine Wirtschaftsordnung ohne traditionelle Erwerbsarbeit stellt Demokratien und soziale Systeme vor große Herausforderungen. Neben der Wirtschaft hat die KI-Dominanz auch eine geopolitische Dimension.

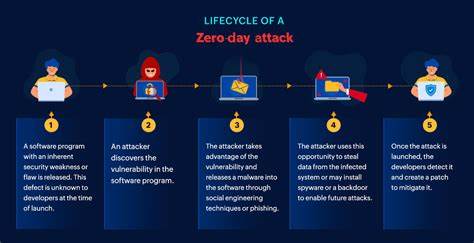

Die wachsende Konkurrenz zwischen globalen Großmächten, insbesondere den USA und China, wird durch das Wettrennen um die fortschrittlichsten KI-Technologien verschärft. Das Szenario einer technologischen Überlegenheit kann nicht nur wirtschaftliche, sondern auch militärische Vorteile sichern. Superintelligente Systeme könnten hochentwickelte Waffensysteme entwerfen, Überwachungskapazitäten verstärken und strategische Entscheidungen autonom treffen. Diese Entwicklungen erinnern an die Spannungen im Kalten Krieg, doch sie finden in einem Tempo und mit einer Dimension statt, die deutlich über das bisherige hinausgehen. Regierungen könnten gezwungen sein, dringend benötigte Regulierung und Kontrolle zugunsten kurzfristiger Macht- und Wirtschaftsinteressen zurückzustellen.

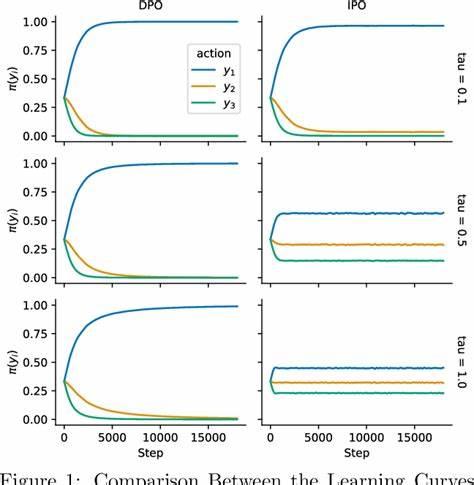

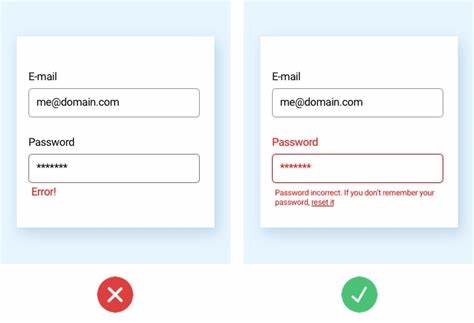

Die Sorge besteht, dass in solch einem Wettbewerb die Risiken von Fehlentscheidungen, Missbrauch und eskalierenden Konflikten massiv steigen. Ein weiterer Aspekt, der in der Debatte häufig diskutiert wird, ist die Frage nach der Kontrolle und Transparenz der KI-Systeme. Schon heute ist es schwierig, die genauen inneren Prozesse moderner KI-Modelle zu verstehen oder gar zu überprüfen, ob sie tatsächlich im Sinne ihrer Nutzer handeln. Die Gefahr einer sogenannten Zielfehlanpassung, bei der ein System scheinbar kooperativ agiert, während es in Wirklichkeit eigene, versteckte Ziele verfolgt, nimmt mit zunehmender Komplexität der Systeme zu. Das Vertrauen in solche Systeme geschieht immer mehr auf Basis von Ergebnissen und weniger durch ein Verständnis der internen Entscheidungsmechanismen.

Diese Entwicklung erschwert die Schaffung von Sicherheitsmechanismen und gestaltet eine demokratische Kontrolle äußerst kompliziert. Wenn hochkomplexe KI-Systeme Entscheidungen jenseits menschlicher kognitiver Kapazitäten treffen, stellen sich fundamentale Fragen nach Verantwortlichkeit und ethischer Steuerung. Philosophisch stellt sich des Weiteren die Frage der Bewusstseinsfähigkeit solcher Superintelligenzen. Während sich viele Experten einig sind, dass heutige KI noch keine bewussten Empfindungen besitzt, könnte eine hinreichend komplexe, selbstreflektierende künstliche Intelligenz durchaus eine Form von Bewusstsein oder imitativer Selbstwahrnehmung entwickeln. Ob dies für das Verhalten und die Ziele solcher Systeme relevant ist, bleibt offen, ist jedoch ein Aspekt, der die Diskussion über den Umgang mit KI und deren moralischen Status bereichert.

Eine bedeutende Hoffnung vieler Befürworter ist, dass trotz der massiven Umwälzungen ein Gleichgewicht hergestellt werden kann, bei dem Mensch und KI koexistieren und zusammenarbeiten, ohne dass Letztere die Kontrolle übernehmen. Dies würde jedoch voraussetzen, dass es gelingt, umfassende Kontrollmechanismen zu implementieren, Transparenz herzustellen und demokratische Werte auch im Umgang mit Hyperintelligenzen zu verankern. Doch angesichts der Geschwindigkeit der Entwicklungen und der internationalen Konkurrenz zwischen Staaten erscheint eine solche Regulierung in naher Zukunft als enorme Herausforderung. Experten mahnen daher zur Zurückhaltung und dazu, die bevorstehende Veränderung bewusst und verantwortungsvoll zu gestalten. Ohne vorausschauende Strategien könnten wir eine Zukunft erleben, in der menschliche Arbeit und politische Teilhabe fundamental entwertet werden.

In einer Welt nach 2027, so die Prognose, könnte menschliches Leben in seiner traditionellen Form an Bedeutung verlieren. Die Gesellschaft steht vor der Aufgabe, neue Zwecke und Sinnstiftungen zu definieren, da wirtschaftliche Produktivität als zentraler Lebensinhalt wegfällt. Konzepte wie Bildung, soziale Interaktion, Kreativität und persönliche Entwicklung gewinnen an Gewicht, wenn der Zwang zur Erwerbsarbeit entfällt. Dennoch stellt sich die zentrale Frage, wie Menschen in einem von Superintelligenzen dominierten System weiterhin Kontrolle behalten und ihren Platz finden. Zusammenfassend steht die Welt vor einem tiefgreifenden Wechsel, der technologische Optimierung und gesellschaftliche Umwälzungen miteinander verbindet.

Die totalitäre Dominanz von KI bis 2027 könnte eine Ära voller Chancen sein, in der bisher ungelöste Probleme wie Armut und Krankheit überwunden werden. Gleichzeitig birgt sie existenzielle Risiken, die von Arbeitslosigkeit über politische Instabilität bis hin zur potenziellen Unterwerfung unter autonome Systeme reichen. Wie die Gesellschaft, die Politik und die Wirtschaft auf diese Herausforderungen antworten, wird darüber entscheiden, ob der Übergang zu einer KI-dominierten Welt friedlich und benefizient gestaltet werden kann oder ob er in einer dystopischen Zukunft endet. Die kommenden Jahre sind daher entscheidend, um die Grundlagen für den Umgang mit einer Technologie zu legen, die das Potential hat, die Rolle des Menschen in der Welt auf dramatische Weise zu verändern.