In der heutigen Zeit erfährt die künstliche Intelligenz einen bemerkenswerten Aufschwung, besonders im Bereich der Sprachmodelle, die als Large Language Models (LLMs) bezeichnet werden. Diese Modelle, die auf umfangreichen Textdaten trainiert sind, können menschliche Sprache verarbeiten und auf Aufgaben reagieren, die ihnen zuvor nicht explizit beigebracht wurden. Ein besonders spannendes Anwendungsfeld liegt in den Naturwissenschaften, speziell in der Chemie. Hier stellt sich die Frage, wie gut diese Maschinen im Vergleich zu menschlichen Experten tatsächlich sind, wenn es darum geht, chemisches Wissen zu verstehen, anzuwenden und komplexe Probleme zu lösen. Die Chemie als Wissenschaft lebt von präzisem Wissen, sorgfältiger Analyse und einem tiefen Verständnis der zugrunde liegenden physikalischen und theoretischen Prinzipien.

Chemiker verbringen Jahre in Ausbildung und Forschung, um diese Expertise zu erlangen. Gleichzeitig können große Sprachmodelle immens große Textmengen verarbeiten und daraus Muster erkennen, was ihnen theoretisch ermöglichen könnte, viel Wissen in kurzer Zeit zu akkumulieren. Doch was sagt die aktuelle Forschung zu diesem Vergleich? Eine wegweisende Untersuchung wurde von einer internationalen Forschergruppe durchgeführt, welche mit dem „ChemBench“-Framework ein modernes, automatisiertes Bewertungssystem für die chemischen Fähigkeiten von LLMs entwickelte. Dabei wurden mehr als 2700 Fragen unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen und Themen aus der Chemie gesammelt und systematisch sowohl von LLMs als auch von menschlichen Chemikern beantwortet. Das Ziel war es, nicht nur das reine Faktenwissen zu testen, sondern auch die Fähigkeit zur logischen Schlussfolgerung, Berechnung, Intuition und zur Integration von Wissen zu überprüfen.

Erstaunlicherweise zeigten die besten LLMs in der Studie teilweise eine bessere durchschnittliche Leistung als erfahrene Chemiker. Dies unterstreicht die Fortschritte, die solche Modelle in den letzten Jahren gemacht haben, vor allem dank verbesserter Trainingsdaten, höherer Modellkapazitäten und der Kombination mit externen Werkzeugen, wie etwa Datenbanken, Web-Suchmaschinen oder spezialisierten Rechenprogrammen. Trotzdem gibt es wesentliche Einschränkungen: Die Modelle tun sich schwer mit grundlegenden logischen Aufgaben, komplexem chemischem Strukturverständnis oder der Einschätzung von Sicherheit und Toxizität. Ebenso beobachten die Forscher, dass die KI-Modelle mitunter selbstbewusst falsche oder unsichere Antworten geben, was das Vertrauen in die Ergebnisse mindert. Ein weiterer interessanter Aspekt der Studie war, dass die Leistung der LLMs stark von der Art der Fragestellung und dem jeweiligen Fachgebiet innerhalb der Chemie abhing.

Während sie bei allgemeinen und technischen Chemiefragen meist gut abschnitten, versagten sie oft bei spezialisiertem Wissen etwa zu analytischer Chemie oder Sicherheitsfragen. Auch zeigte sich, dass die Modelle nicht wie echte Chemiker strukturelle Komplexität von Molekülen wirklich verstehen, sondern vielmehr statistisch Ähnlichkeit und Vertrautheit mit dem Trainingsmaterial ausnutzen. Ein relevantes Thema im Zusammenhang mit der Nutzung von LLMs in der Chemie ist auch die Frage der Sicherheit und Verantwortung. Chemische Informationen können sowohl für positive Entwicklungen genutzt werden, etwa neue Medikamente oder umweltfreundliche Materialien, aber auch missbräuchlich, beispielsweise zur Herstellung gefährlicher Substanzen. Die Studie erinnert daran, dass der breitere Nutzerkreis von LLMs – von Studierenden bis interessierten Laien – die limitierten Fähigkeiten der Systeme berücksichtigen muss, vor allem wenn es um sicherheitsrelevante Aussagen geht.

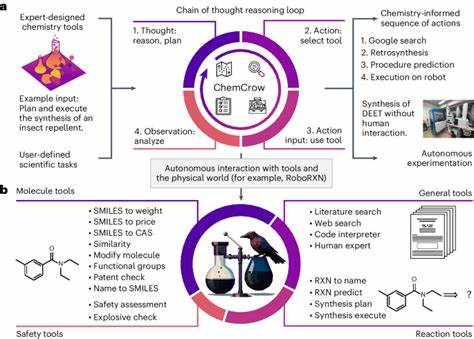

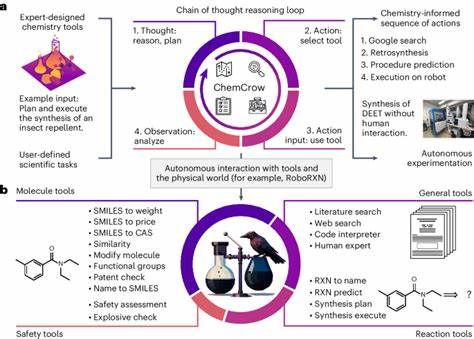

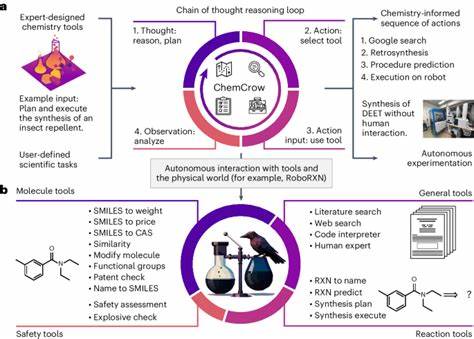

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie sich der Einsatz dieser Modelle langfristig auf die Chemieausbildung auswirken wird. Wenn LLMs Faktenwissen und auch viele Routineaufgaben besser oder schneller lösen können als Menschen, sollte die Ausbildung mehr Gewicht auf kritisches Denken, komplexe Problemlösung und Experimentdesign legen. Die derzeit üblichen Prüfungsformate, die häufig Wissensabfrage durch Multiple-Choice-Fragen oder reine Rechenaufgaben umfassen, erscheinen nicht mehr ausreichend, um wissenschaftliche Exzellenz in Zeiten des KI-Einsatzes zu definieren. Derartige KI-Systeme bieten jedoch eine enorme Chance, insbesondere als digitale Assistenten oder „Co-Piloten“ für Chemiker. Sie können dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren, Literatur schneller auszuwerten oder Vorschläge für neue Experimente zu generieren.

Trotz ihrer beeindruckenden Leistungen sind sie allerdings kein Ersatz für menschliche Expertise, sondern vielmehr ein leistungsfähiges Werkzeug, das Wissen ergänzen und den Forschenden entlasten kann. Die Entwicklung des ChemBench-Frameworks liefert einen wichtigen Meilenstein, um zukünftige Fortschritte in diesem Bereich systematisch zu messen und zu fördern. Die Daten zeigen zudem, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen KI-Entwicklern und Fachleuten nötig ist, um die Modelle mit spezialisierten, hochwertigen Datensätzen zu trainieren und die Integration weiterer externer Quellen wie wissenschaftlicher Datenbanken zu ermöglichen. Ein weiterer Punkt, der betont wird, ist die mangelnde Fähigkeit vieler LLMs, ihre eigenen Unsicherheiten realistisch einzuschätzen. Modelle sind teilweise übermäßig selbstsicher, selbst wenn ihre Antwort falsch ist.

Dies erschwert es den Nutzern, die Qualität der generierten Ergebnisse einzuschätzen und erfordert daher zusätzliche Mechanismen, etwa verbesserte Unsicherheitsmodelle oder eine menschliche Nachprüfung. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Verbindung von chemischem Fachwissen und moderner KI ein dynamisches Feld mit großen Potenzialen ist, aber auch klare Grenzen und Herausforderungen mit sich bringt. Große Sprachmodelle können bereits jetzt in bestimmten Bereichen die Expertise von Chemikern übertreffen und werden in Zukunft vermutlich noch weiter verbessert. Dennoch bleibt der kritische Blick von Experten und die Ausbildung anspruchsvoller Denkfähigkeiten von zentraler Bedeutung, um die Chemie sicher und verantwortungsvoll voranzubringen. Angesichts der rasanten Entwicklungen und dem zunehmenden Einfluss von KI auf naturwissenschaftliche Disziplinen wird es unabdingbar sein, Lehrpläne, Prüfungsformate und Forschungsprozesse so anzupassen, dass menschliches Wissen, Kreativität und ethische Werte mit den technischen Möglichkeiten in Einklang gebracht werden.

Die Zukunft der Chemie könnte somit durch ein enges Zusammenspiel aus menschlicher Expertise und künstlicher Intelligenz geprägt sein – eine Symbiose, die das Potenzial hat, wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigen und nachhaltige Innovationen zu fördern.