Die PlayDate ist eine einzigartige Handheld-Spielkonsole, die vor allem durch ihr ungewöhnliches Design und die limitierte Hardware Aufmerksamkeit erregt. Entwickler, die auf dieser Plattform arbeiten, stehen vor besonderen Herausforderungen, insbesondere wenn es um Grafik und Rendering geht. Das 2.5D-Rendering ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie man mit cleverer Programmierung beeindruckende visuelle Effekte erzielen kann, ohne auf moderne 3D-Techniken und leistungsfähige Hardware angewiesen zu sein. Im Folgenden gehen wir ausführlich darauf ein, wie das 2.

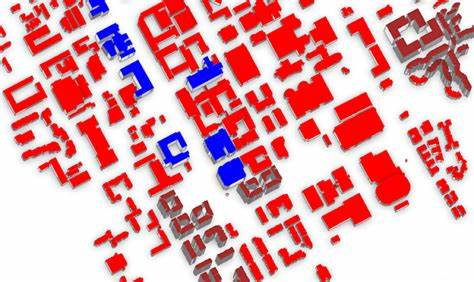

5D-Rendering auf der PlayDate funktioniert, welche technischen Kniffe dabei zum Einsatz kommen und welche Strategien Entwickler einsetzen, um eine möglichst flüssige und attraktive Grafik auf dem kleinen Bildschirm zu erreichen. Das Konzept des 2.5D-Renderings auf der PlayDate basiert auf einer Kombination von 2D- und 3D-Techniken, um eine räumliche Wahrnehmung zu erzeugen, obwohl technisch gesehen keine echte 3D-Engine zum Einsatz kommt. Stattdessen verwenden Entwickler eine Methode namens Raycasting. Diese Technik stammt aus den frühen 90er-Jahren, berühmt geworden durch das Spiel Wolfenstein 3D, und wird bei der PlayDate-Entwicklung genutzt, um dreidimensionale Szenen auf einer zweidimensionalen Ebene zu simulieren.

Beim Raycasting werden von der Position des Spielers mehrere Strahlen in unterschiedliche Richtungen ausgesandt. Diese Strahlen durchlaufen eine Rasterkarte und ermitteln dabei, wie weit sie noch in einer Richtung laufen können, bis sie auf ein Hindernis oder eine Wand treffen. Die Länge des Strahls bestimmt anschließend die Darstellung der Wände auf dem Bildschirm, was dem Spieler das Gefühl von Tiefe und Perspektive vermittelt. Für das Projekt „Castle Kellmore“ wurde das Rendering vollständig mit ganzzahligen Rechenoperationen umgesetzt. Dabei kommt ein sogenanntes 16.

16-Festkommazahlen-System zum Einsatz, bei dem eine 32-Bit-Ganzzahl sowohl einen ganzzahligen als auch einen gebrochenen Anteil enthält. Diese Technik ist besonders effizient auf Hardware mit limitierter Rechenleistung, da sie schneller als typische Gleitkommaoperationen arbeitet und so die Performance der PlayDate-Konsole optimal nutzt. Obwohl der Prozessor eine schnelle Unterstützung für Gleitkommazahlen bietet, vermeiden die Entwickler auf diese Weise teure Umwandlungen und Divisionen, da die berechneten Werte schließlich dazu dienen, Pixel in Texturen zu adressieren und darzustellen. Ein wichtiger Aspekt des Raycasting besteht darin, dass jeder Pixelspalte im Spielfenster ein einzelner Strahl zugeordnet ist. Für diese Strahlen wird ein vertikaler Bereich berechnet, der auf der Entfernung zum getroffenen Hindernis basiert.

Je weiter die Wand entfernt ist, desto kleiner wird dieser vertikale Strahlabschnitt dargestellt, was die perspektivische Tiefenwahrnehmung verstärkt. Allerdings hört die Technik an dieser Stelle nicht auf: Wird die Kamera neugierig nah an eine Wand verschoben, können die vertikalen Bereiche auch über den Bildschirmrand hinaus ragen. Deshalb ist ein sorgfältiges Clipping notwendig, um sicherzustellen, dass keine Pixel außerhalb des sichtbaren Bereichs gerendert oder Speicherüberläufe verursacht werden. Neben der Wanddarstellung arbeiten Entwickler daran, die Szene weiter zu beleben und realistischer zu gestalten. Ein einfaches Beispiel dafür ist das Kopf- oder Kamerawackeln, das ein Gefühl von Bewegung und Leben erzeugt.

In „Castle Kellmore“ wird dieses Wackeln durch eine Anpassung der vertikalen Spalten realisiert. Diese Spalten werden abhängig von der Höhe des Kopfes und der Distanz zur Wand leicht verschoben und verzerrt, was eine simple, aber effektive Illusion des Gehens simuliert. Das Hinzufügen von Boden und Decke stellt weitere Herausforderungen dar. Während die klassischen frühen Raycaster wie Wolfenstein 3D auf eine Boden- oder Deckenanzeige verzichteten, um Rechenressourcen zu sparen, verfolgt „Castle Kellmore“ einen anderen Ansatz. Die Böden und Decken werden mit horizontalen Streifen dargestellt.

Dies ergibt sich daraus, dass in Sichtweite alle Punkte einer horizontalen Boden- oder Deckenscheibe ungefähr die gleiche Entfernung zur Kamera haben. Dadurch entfallen komplexe Perspektivberechnungen über eine Zeile hinweg. Die Texturkoordinaten ändern sich mit konstanter Rate, was die eigentliche Zeichnungsroutine vereinfacht und beschleunigt. So entsteht eine geschlossene und klaustrophobische düstere Atmosphäre im Spiel. Ein weiteres zentrales Element sind die Sprites, also bewegte Grafikelemente für Figuren, Gegenstände oder Effekte.

Die PlayDate-API bietet zwar eine Funktion zur Skalierung von Sprites, doch diese war für das Spiel nicht geeignet. Das lag vor allem daran, dass Sprites teilweise hinter Wänden hervorschauen, daher nur teilweise sichtbar sind und eine spezielle Überlappungslogik benötigen. Deshalb wurden Sprites „per Hand“ gezeichnet, ähnlich wie die Wände – ebenfalls in vertikalen Spalten. Die Folge daraus ist eine Design-Einschränkung: Jeder Sprite muss so aufgebaut sein, dass seine Pixel pro Spalte zusammenhängend und undurchbrochen sind, um effizient gerendert zu werden. Diese Beschränkung prägt das Aussehen der Figuren und Objekte, die eher kompakter und rundlich-squarisch gestaltet sind, was vom visuellen Stil des Spiels nicht wegzudenken ist.

Damit das Rendering auf der begrenzten Hardware der PlayDate-Konsole flüssig läuft, sind Optimierungen unerlässlich. Da die PlayDate nur ein Bit pro Pixel unterstützt, muss immer mit booleaner Logik gearbeitet werden, um die richtige Bitposition in einem Byte zu setzen. Trotz dieser Effizienz ist das reine Zeichnen von 400x240 Bildpunkten pro Frame sehr rechenintensiv und würde die Bildrate stark einschränken. Deshalb verwenden die Entwickler mehrere Techniken, um die Bildbearbeitung schlanker zu gestalten. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt besteht darin, die zu aktualisierende Bildfläche einzuschränken.

Bereiche des Bildschirms, die statisch sind, wie beispielsweise Rahmen oder Menüs, werden kaum neu gezeichnet. Nur der zentrale Spielbereich wird kontinuierlich aktualisiert, was deutliche Performancegewinne bringt. Darüber hinaus wird die Reihenfolge der Darstellung genau geplant, um sogenannte Überzeichnungen zu vermeiden. Während moderne Grafikkarten über sogenannte Tiefenpuffer verfügen, mit denen eine Pixel-für-Pixel-Tiefenanalyse stattfindet, bietet die PlayDate solch ein Feature nicht. Stattdessen wurde ein linearer Tiefenpuffer eingeführt, der nur eine Tiefendistanz pro Spalte speichert.

Dieser Ansatz reicht aus, um zu bestimmen, ob ein Sprite vor oder hinter einer Wand angezeigt werden muss. Die Reihenfolge des Renderings entscheidet darüber, ob und wann Spalten an Gegnern, Wänden, Decke oder Boden gezeichnet werden. Um Überdeckungen zu vermeiden, wird zuerst die Tiefe aller Wände berechnet und dann die Gegner samt Sprites front-to-back gerendert. Durch Teilung der vertikalen Spalten in Ober- und Unterbereiche lassen sich Eingriffe so steuern, dass kein unnötiges Zeichnen überschrieben wird. Darüber hinaus werden die Decken von oben nach unten und der Boden entgegengesetzt gerendert.

Entsprechend der berechneten Begrenzungen können ganze Pixelbereiche übersprungen werden, was wiederum wertvolle Rechenzeit spart. Ein besonders cleverer Trick ist das sogenannte amortisierte Rendering. Bei diesem Verfahren wird nicht jeder einzelne Pixel in jedem Bild berechnet. Stattdessen wird die Berechnung über mehrere Frames verteilt, wobei in jedem Bild nur ein Bruchteil der Pixel aktualisiert wird. So entsteht für den Betrachter der Eindruck eines kontinuierlichen Bildaufbaus mit minimalem Rechenaufwand.

In der Praxis bedeutet das, dass etwa ein Sechstel der Bildpunkte pro Frame gemalt wird. In schnellen Spielsituationen, wenn der Spieler rennt oder sich schnell dreht, kommt eine grobmaschigere Darstellung mit „dicken“ Pixeln zum Einsatz, die dann innerhalb von nur drei Frames den kompletten Bildschirm ausfüllt. Dieses Vorgehen ist ein Kompromiss zwischen Bildqualität und Performance, der besonders beim raschen Spielerlebnis eine flüssige Darstellung gewährleistet. Zusätzlich dazu gibt es feine Details wie die halbtransparente Darstellung sterbender Gegner, die durch selektive Darstellung bestimmter Pixel über die Frames hinweg erzeugt wird. Zudem nutzt das Spiel spezielle Partikeleffekte wie Blutfontänen, welche als schwarze Rechtecke mit dimensionsabhängiger Skalierung gerendert werden – auch das auf möglichst performante Weise.

Die PlayDate setzt in ihrem 2.5D-Rendering bewusst auf stilistische Elemente und technische Einschränkungen, um innerhalb der begrenzten Ressourcen der Hardware beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Dabei zeigen die Optimierungen nicht nur die Kreativität der Entwickler, sondern auch die Prinzipien, wie modernes Retro-Gaming in einer Nische florieren kann. Die Kombination aus 16.16-Festkommaoperationen, Raycasting, effizienten Drawable-Spalten und intelligentem Rendering-Management macht Spiele wie „Castle Kellmore“ möglich, die trotz Einfachheit eine fesselnde und atmosphärische Spielerfahrung bieten.