In vielen Ländern zeigt sich ein wiederkehrendes Phänomen: Jungen schneiden in der Schule schlechter ab als Mädchen, insbesondere in den sprachlichen Fächern. Diese Leistungsunterschiede sind seit Jahren Gegenstand intensiver Forschung, doch eine aktuelle Studie aus den Niederlanden bietet neue Einsichten, die den Einfluss des Freundeskreises und von Geschlechternormen in den Mittelpunkt rücken. Die Erkenntnisse dieser Untersuchung weisen darauf hin, dass das Verhalten der Freunde von Jungen einen entscheidenden Beitrag zu den schulischen Leistungen leistet und so das Geschlechtergefälle erklärt. Die Studie, durchgeführt von der Bildungssoziologin Margriet van Hek, analysierte Daten von über 10.000 Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren aus den Niederlanden, Deutschland, England und Schweden.

Die Forscherin untersuchte, wie sich das Fehlverhalten der sozialen Gruppe auf die schulischen Ergebnisse der Jugendlichen auswirkt. Konkret ging es dabei um Verhaltensweisen wie Schulschwänzen, Unpünktlichkeit und Streit mit Lehrkräften – allesamt mögliche Indikatoren für ein antiautoritäres Verhalten, das traditionell häufiger bei Jungen zu beobachten ist. Die Ergebnisse sind eindeutig: Je mehr Fehlverhalten die Freunde der Schülerinnen und Schüler zeigen, desto schlechter fallen die Schulnoten der Jugendlichen aus. Dabei zeigt sich, dass Jungen tendenziell Freunde haben, die häufiger mit der Schule und den Regeln in Konflikt geraten. Dieses Fehlverhalten wird oft als Zeichen von „cool“ oder sozial akzeptiert empfunden – ein Effekt, der stark durch gesellschaftliche Geschlechternormen beeinflusst wird.

Während Mädchen eher dazu ermutigt werden, sich an Regeln zu halten und sich im Unterricht zu engagieren, gelten solche Erwartungen bei Jungen häufig als weniger passend. Traditionelle Vorstellungen verlangen von Jungen, körperlich aktiver und rebellischer zu sein, was im Schulalltag zu mehr Unruhe führt. Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie ist, dass das Fehlverhalten der Freunde nicht nur die eigenen Noten beeinflusst, wenn ein Schüler selbst unruhig ist oder Aufgaben vernachlässigt. Auch gut erzogene Schüler können darunter leiden, wenn ihre Mitschüler durch Störungen die Unterrichtsqualität beeinträchtigen. Lehrkräfte haben weniger Zeit für Erklärungen, da sie sich mit Disziplinproblemen beschäftigen müssen, was den Lernfortschritt der gesamten Klasse einschränkt.

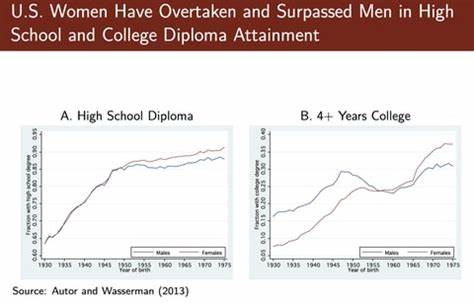

Dadurch entsteht ein indirekter negativen Effekt des Freundeskreises auf die akademische Leistung. Besonders deutlich zeigen sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Fächern Sprache und Mathematik. Hier erzielen Mädchen unabhängig vom Land durchweg bessere Noten in Sprache, während Jungen zwar in Mathematik manchmal leicht vorne liegen, dieser Vorteil mit zunehmendem Alter schwindet. Angesichts der anhaltenden Leistungsunterschiede ist es wichtig, den Einfluss sozialer Faktoren und insbesondere den Druck, Geschlechterrollen zu entsprechen, ernst zu nehmen. Die Forschung legt nahe, dass die traditionelle Definition von Männlichkeit in schulischen Kontexten negative Auswirkungen auf Jungen hat.

Sie werden dazu gedrängt, sich so zu verhalten, dass sie von Gleichaltrigen anerkannt werden, was häufig mit antiautoritärem Verhalten einhergeht. Dabei wird das Interesse an schulischen Tätigkeiten wie Lesen oder konzentrierter Arbeit als weiblich abgewertet. Dieses Verhalten schwächt nicht nur die schulische Leistung, sondern führt auch dazu, dass mehr Jungen die Schule ohne Abschluss verlassen, was sich langfristig auf ihre beruflichen Perspektiven auswirkt. Aus bildungspolitischer Sicht ist es daher unerlässlich, die Dynamiken des Freundeskreises und die Geschlechternormen im schulischen Alltag zu adressieren. Schulen sollten eine Umgebung schaffen, in der alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Geschlecht frei entscheiden können, wie sie sich verhalten und welches Interesse sie verfolgen.

Dies erfordert eine bewusste Auseinandersetzung mit bestehenden Vorurteilen und Rollenbildern, die junge Menschen prägen. Lehrkräfte und Schulverwaltung können durch Fortbildungen und pädagogische Konzepte sensibilisiert werden, um geschlechtergerechte und sozial inklusive Lernumgebungen zu fördern. Dabei sollten sowohl der Unterricht selbst als auch außerunterrichtliche Aktivitäten genutzt werden, um alternative Modellvorstellungen von Männlichkeit zu vermitteln, die auch akademisches Engagement und soziale Verantwortung umfassen. Darüber hinaus empfiehlt sich eine stärkere Einbindung von Sozialarbeitern und Psychologen, die Schülern helfen können, Gruppendruck und negative Verhaltensmuster zu erkennen und zu überwinden. Gleichzeitige Programme zur Förderung von sozialen Kompetenzen können Jugendlichen Werkzeuge an die Hand geben, um Freundschaftsbeziehungen positiv zu gestalten und sich weniger von problematischen Verhaltensweisen beeinflussen zu lassen.

Zukünftige Forschung sollte sich noch gezielter mit den Mechanismen auseinandersetzen, die den Druck zur Einhaltung von Geschlechterrollen erzeugen. Nur durch ein tieferes Verständnis der sozialen Dynamiken in Schulen lässt sich der geschlechtsspezifischen Leistungsunterschied wirkungsvoll begegnen. Dabei spielen neben dem Freundeskreis auch Familie, Medien und kulturelle Einflüsse eine wichtige Rolle. Zusammenfassend ist klar, dass der Freundeskreis eine zentrale Rolle für die schulische Leistung von Jungen spielt. Das Verhalten der Freunde kann sowohl direkt als auch indirekt dazu beitragen, dass Jungen schlechtere Noten schreiben als Mädchen.

Das zugrundeliegende Problem sind dabei vor allem gesellschaftliche Erwartungen an das Verhalten von Jungen und Mädchen, die sich in Schule und Alltag manifestieren. Gemeinsame Anstrengungen von Schulen, Eltern und Bildungspolitik sind nötig, um diese Rollenklischees aufzubrechen und allen Jugendlichen gleiche Chancen zu ermöglichen. Nur so können Jungen ihre schulischen Möglichkeiten unabhängig von ihrem Freundeskreis voll ausschöpfen und langfristig bessere Bildungserfolge erzielen.