Die Sahara, heute als größte heiße Wüste der Erde bekannt, war vor etwa 14.500 bis 5.000 Jahren eine völlig andere Welt. Während dieser sogenannten African Humid Period (AHP), einer Phase erhöhten Niederschlags und mit weitläufigen Savannenlandschaften, bot die Region ein einladendes Lebensumfeld für Mensch und Tier. Seen, Flüsse und eine reichhaltige Flora unterstützten nicht nur die Tierwelt, sondern auch frühzeitige menschliche Gemeinschaften, deren Überreste nun dank bahnbrechender alter DNA-Technologie untersucht werden können.

Aktuelle Studien, die erste genomweite Daten von zwei etwa 7.000 Jahre alten Frauen aus dem Takarkori-Felsenrefugium im zentralen Teil der Sahara nahe des heutigen Libyen präsentieren, revolutionieren unser Verständnis der nordafrikanischen Bevölkerungsentwicklung während dieser Zeit. Der Takarkori-Fundort ermöglicht einen einzigartigen Einblick in die genetische Historie der zentralen Sahara während des mittleren Holozäns. Die beiden Frauen, deren Überreste dort geborgen wurden, gehörten zu frühen Viehzüchterinnen der Pastoral-Neolithikum-Periode. Ihre Genome zeigen, dass ein großer Teil ihrer Abstammung auf eine bislang unbekannte nordafrikanische genetische Linie zurückgeht, die sich bereits in der Vergangenheit früh von sub-saharanischen und außerafrikanischen Linien abhob und weitgehend isoliert blieb.

Diese Entdeckung hebt sie als Vertreterinnen einer tief verwurzelten nordafrikanischen Bevölkerungsgruppe hervor, die sich von jenen Gruppen unterscheidet, welche den Großteil der heutigen afrikanischen und außereuropäischen Bevölkerung ausmachen. Besonders bemerkenswert ist die genetische Nähe der Takarkori-Individuale zu forschbaren Populationen aus dem Taforalt-Höhlenkomplex in Marokko, deren Überreste auf ein Alter von ungefähr 15.000 Jahren datieren. Diese Verbindung offenbart eine bemerkenswerte Kontinuität nordafrikanischer Lineagen, die mindestens bis in die spätpaläolithische Zeit zurückreicht und möglicherweise in großen Teilen Nordafrikas während des späten Pleistozäns verbreitet war. Gleichzeitig zeigen die Genome aus Takarkori nur sehr begrenzte genetische Kontakte mit sub-saharischen Gruppen während des AHP, ein Befund der darauf hinweist, dass selbst in einer vergleichsweise grünen und bewohnbaren Sahara genetische Durchmischungen zwischen Nord- und Subsahara-Afrika minimal blieben.

Historisch und archäologisch betrachtet war die Sahara während des African Humid Period kein homogener Lebensraum, sondern bestand aus komplex fragmentierten Landschaften mit unterschiedlichen Ökozonen wie Grasland, Feuchtgebieten, Waldgebieten und Savannen. Diese ökologischen Unterschiede führten vermutlich zu einer gewissen Isolation verschiedener Bevölkerungskreise, die genetischen Austausch einschränkten. Gleichzeitig dokumentieren archäologische Funde eine Verbreitung der Viehzucht, die nicht durch groß angelegte Migrationen, sondern vielmehr durch kulturellen Austausch und Diffusion überregional geprägt war. Die genetischen Analysen stützen die Hypothese, dass die Einführung von Pastoralismus in der zentralen Sahara vor etwa 8.300 Jahren überwiegend durch die Verbreitung kultureller Praktiken erfolgte, weniger durch Massenwanderungen neuer Bevölkerungsgruppen aus dem Nahen Osten oder anderswo.

Dies wird belegt durch das Fehlen signifikanter Levantinischer Genspuren in den Takarkori-Genomen, während archäologische Artefakte wie Keramik, Jagdwerkzeuge und Bestattungsrituale Kontinuitäten mit früheren lokalen Gruppen zeigen. Eine weitere vielschichtige Erkenntnis betrifft den Anteil an Neandertaler-DNA innerhalb dieser Populationen. Vergleichende Studien offenbarten bei den Takarkori-Individualen einen äußerst niedrigen, aber dennoch nachweisbaren Anteil an Neandertaler-Erbgut, der deutlich unter dem bei älteren levantinischen Bauern liegt, jedoch etwas höher ist als bei heutigen sub-saharischen Bevölkerungsgruppen. Dieses genetische Merkmal wird als Hinweis auf einen sehr alten und begrenzten Genfluss von außeraffikanischen Gruppen verstanden und unterstreicht den isolierten Charakter der nordafrikanischen Linie, die in der Takarkori-Population vertreten ist. Die mitochondrialen DNA-Analysen ergaben, dass beide Frauen aus Takarkori eine basale Linie der Haplogruppe N tragen.

Diese Haplogruppe zählt zu den tiefsten Linien außerhalb Subsahara-Afrikas und verweist auf eine frühe Differenzierung innerhalb der modernen menschlichen Populationen, die erst nach der Auswanderung aus Afrika entstand. Diese Findings helfen dabei, den genetischen Zeitstrahl mit den archäologischen Befunden zu verknüpfen und zeichnen das Bild einer komplexen Bevölkerungsgeschichte Nordafrikas, die sich teilweise parallel und abgeschottet von anderen afrikanischen und eurasiatischen Linien entwickelte. Die vergleichende Analyse zwischen den Takarkori-Frauen und den älteren Taforalt-Menschen erlaubte darüber hinaus eine neue Interpretation hinsichtlich der „sub-saharischen“ Komponente, die in früheren Studien nicht klar verortet werden konnte. Die jüngsten Ergebnisse legen nahe, dass ein großer Anteil dieser Komponente in Wirklichkeit von einer tief verwurzelten nordafrikanischen Abstammung herrührt, die nicht aus dem subsaharischen Raum, sondern aus der Sahara selbst stammt. Somit verändert sich das Bild der genetischen Herkunft nordafrikanischer Populationen während der letzten 15.

000 Jahre grundlegend und stellt frühe Modelle von Migrationen und Bevölkerungsvermischungen infrage. Neben den genetischen Ergebnissen liefert das Takarkori-Felsenrefugium dank zahlreicher archäologischer Datensätze wichtige Hinweise zur Lebensweise und Umwelt, in der diese Populationen lebten. Es gibt Belege für erhöhten sesshaften Lebensstil, innovative Werkzeuge sowie Nutzung von Wildgetreide und Tierhaltung, die auf komplexe sozio-ökologische Anpassungen an die wechselnden Umweltbedingungen in der Sahara verweisen. Sogar die Praktiken mit sekundären Produkten wie Milch wurden kulturell integriert, was den wirtschaftlichen Wandel der Region reflektiert. Die in Takarkori entdeckten Menschen waren vorwiegend Frauen und Kinder, was möglicherweise auf spezielle gesellschaftliche Strukturen oder Bestattungsriten hinweist.

Eine Analyse der Isotopenzusammensetzung stützt zudem, dass die Individuen lokal verwurzelt waren. Die Gesamtpopulation scheint eine Größe von mehreren tausend Individuen erreicht zu haben, was eine eher stabile demographische Situation während der neolithischen Phase der Sahara nahelegt. Die Erforschung der Grüner-Sahara-Bevölkerung hilft auch dabei, das Verständnis vom genetischen Austausch zwischen Afrika und außerhalb Afrikas zu vertiefen. Die nordafrikanischen Abstammungslinien scheinen ein relatives Bindeglied zwischen sub-saharischen Gruppen und den ersten modernen Menschen gewesen zu sein, die Afrika verließen und in andere Kontinente vordrangen. Das genetische Profil der Takarkori-Individuen zeigt zwar Akzente von Eurasischem Erbe, doch wurde dieses eher durch frühe, teils urzeitliche Kontakte eingetragen als durch jüngere Migrationswellen.

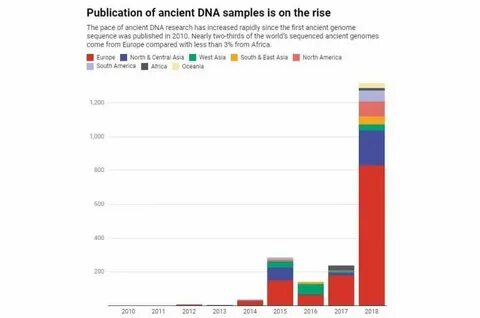

Mit Blick auf die Zukunft eröffnet die ausgearbeitete Methodik der antiken DNA-Analyse völlig neue Möglichkeiten, um die Bevölkerungsdynamik in Regionen und Epochen zu rekonstruieren, die bisher kaum erforscht waren. Insbesondere die Sahara als Schnittstelle zwischen Afrika und Eurasien nimmt eine Schlüsselstellung ein, wenn es darum geht, die Entwicklung des Menschen zu verstehen - von Wanderungsbewegungen bis hin zu kulturellen Innovationen wie der Viehzucht. Die Forschungsergebnisse aus Takarkori verdeutlichen den Wert interdisziplinärer Ansätze, die Archäologie, Genetik und Umweltgeschichte integrieren. Sie zeigen, wie der tropische Nordafrika-Komplex weitaus tiefer verwurzelt und eigenständiger war, als lange angenommen. Die bislang unbekannte ancestrale Nordafrikanische Linie, die sich über Jahrtausende halten konnte, stellt eine wichtige Ergänzung zum globalen Bild der menschlichen Herkunft dar.

Insgesamt können wir festhalten, dass die genetischen und archäologischen Daten der Grünen Sahara eine differenzierte Sicht auf die Bevölkerungsentwicklung ermöglichen. Sie widersprechen vereinfachten Migrationsmodellen und betonen die Bedeutung kultureller Diffusion bei der Verbreitung grundlegender Übergänge wie der Viehzucht und der Sesshaftigkeit. Darüber hinaus stellt die genetische Isolation einer einheimischen Nordafrikanischen Linie sicher, dass Nordafrika nicht nur ein Durchgangspunkt, sondern auch ein eigenständiges Zentrum der menschlichen Evolution war. Die Anwendungen der Erkenntnisse aus Takarkori reichen weit über reine Wissenschaft hinaus. Sie beeinflussen das kulturelle Selbstverständnis der heutigen Nordafrikaner und könnten wichtige Impulse für die Anerkennung der Sahara als vielfältigen, geschichtsträchtigen Lebensraum geben, dessen Bedeutung lange unterschätzt wurde.

Die Ergebnisse unterstreichen den Wert des Schutzes und der Erforschung archäologischer Fundstätten in diesem empfindlichen Ökosystem, um ein vollständigeres Bild unserer gemeinsamen menschlichen Geschichte zu zeichnen.