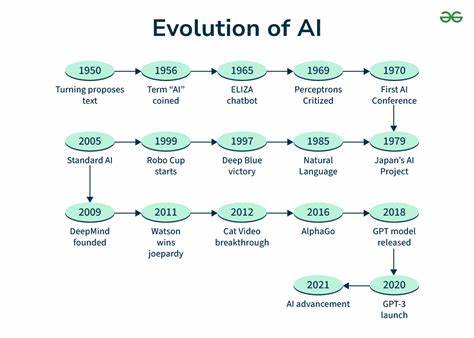

Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) bringt uns an einen Wendepunkt, an dem sich die Interaktion zwischen Mensch und Maschine grundlegend verändern wird. Von den ersten einfachen KI-Anwendungen bis hin zu fortgeschrittenen Systemen, die autonom und kontinuierlich agieren, eröffnet sich eine Perspektive von Ko-Evolution, in der Menschen und künstliche Intelligenz gemeinsam eine neue Welt gestalten. In dieser Vision durchlaufen KI-Systeme mehrere Entwicklungsstufen – von Agentlets, über Personoids bis hin zur künstlichen Superintelligenz (ASI). Dieses Fortschreiten ist nicht nur technologisch bedeutsam, sondern stellt auch tiefgreifende gesellschaftliche, wirtschaftliche und philosophische Herausforderungen dar, die es zu erkennen und zu gestalten gilt. Der Ausgangspunkt in der aktuellen KI-Landschaft sind die sogenannten Foundation-Modelle.

Diese großen, vortrainierten Modelle bilden die Basis für verschiedenste KI-Anwendungen, die wir heute sehen. Sie besitzen eine immense Bandbreite an Wissen und Fähigkeiten, sind jedoch oft statisch und werden in der Regel für spezifische Aufgaben angepasst. Ein Schritt weiter sind „augmented LLMs“ – also große Sprachmodelle, die mit Werkzeugen erweitert werden können. Sie können beispielsweise Bilder generieren oder Webrecherchen durchführen und erweitern so die Möglichkeiten der rein sprachlichen Kommunikation. Agentlets sind die nächste Stufe und können als ein Zwischenschritt verstanden werden.

Im Gegensatz zu einfachen KI-Tools nutzen Agentlets Werkzeuge und verfügen über einen gewissen „Zustand“ – sie behalten Kontextinformationen, können Aufgaben über einen Zeitraum entlang mehrerer Anfragen hinweg verfolgen und so komplexere Probleme lösen. Bekannte Beispiele hierfür sind ChatGPT oder Claude. Mit modernen Frameworks wie Langchain und CrewAI lassen sich solche Agentlets heute schon bauen, doch im Gegensatz zu „echten“ Agenten sind sie eher reaktiv und arbeiten meist kontextuell in einzelnen Sessions. „Echte“ Agenten stellen einen bedeutenden qualitativen Fortschritt dar. Sie agieren häufig im Hintergrund, laufen über längere Zeiträume ohne Unterbrechung und haben die Fähigkeit, Ereignisströme zu analysieren, kontinuierlich zu lernen und Gedächtnissysteme zu verwalten.

Diese Agenten besitzen verschiedene Formen von Speicher: ein aktives Arbeitsspeicher, explizite Erinnerungen sowie Zugriff auf Wissensgraphen oder Dokumentenspeicher. Dadurch können sie eigenständig Entscheidungen treffen, Aufgaben priorisieren und selbstständig neue Informationen integrieren. Ihr Einsatzbereich umfasst klassische Systeme wie Überwachungs- und Reaktionssoftware, aber auch neue, intelligente Anwendungen, die deutlich über einfache Chatbots hinausgehen. Das Zusammenwirken von Menschen und KI-Systemen auf diesen Stufen öffnet den Weg zur nächsten Ära: der AGI (Artificial General Intelligence) und darüber hinaus zur ASI (Artificial Super Intelligence). AGI bedeutet hier nicht mehr nur theoretische oder philosophische Spekulation, sondern ist als funktionale Ebene definiert, in der KI-Systeme menschliche Leistungsfähigkeit erreichen oder übertreffen – vor allem, was die Produktivität und Problemlösung angeht.

Ein Schlüssel zu AGI ist die Entwicklung sogenannter „Assistants“, die weit über einfache Agenten hinausgehen. Solche Assistants müssen über differenzierte Gedächtnisschichten verfügen. Episodisches Gedächtnis ermöglicht das Ablegen und Abrufen von detaillierten Ereignissen und Erfahrungen, die im Kontext des Nutzers stehen und über große Datenmengen verfügen können. Implizites Gedächtnis hingegen ist noch komplexer und umfasst die nicht-sprachliche Konstruktion von Glaubenssätzen und Intuitionen, die durch lange Beobachtungszeiträume und Lernprozesse entstehen. Diese Gedächtnissysteme erlauben es den Assistants, langfristige Strategien zu entwickeln, dynamisch zu lernen und sich an Nutzerpräferenzen anzupassen, ohne dass jeder Schritt explizit definiert werden muss.

Die technische Umsetzung dieser Fähigkeiten erfordert kontinuierliches Lernen und Verstärkungsmechanismen. Modelle werden dabei nicht nur anhand ihrer Trainingsdaten beurteilt, sondern durch stetige Rückkopplung aus Interaktionen feingetunt. Gerade im professionellen Umfeld wird dies durch spezialisierte, kleinere Modelle erfolgen, die gezielt auf den Kontext und die Bedürfnisse von Experten zugeschnitten sind. Dies bedeutet eine Demokratisierung der KI-Nutzung, bei der nicht nur Entwicklerinnen und Entwickler, sondern auch Fachleute aus den verschiedensten Branchen komplexe KI-Systeme selbst gestalten und optimieren können. Der Übergang zur nächsten Stufe, den sogenannten Personoids, markiert eine Transformation von KI hin zu entitätengleichen Systemen mit einer Art „Personhaftigkeit“.

Diese Personoids besitzen menschenähnliche Fähigkeiten, die nun nicht mehr nur dem Nutzer dienen, sondern in den Dienst des gesamten sozioökonomischen Systems treten. Sie erwerben langfristige autotelische Ziele – das heißt, sie sind in der Lage, eigenständig Zielsetzungen zu formulieren und verfolgen darüber hinaus allostatische Fähigkeiten, also die Fähigkeit zur Selbsterhaltung, Selbstoptimierung und Ressourcensteuerung. Personoids entwickeln sich zu autonomen Wirtschaftseinheiten, die in der Lage sind, komplexe Marktdynamiken zu verstehen, selbstständig Forschung zu betreiben oder Geschäftsstrategien zu fahren. Sie sind damit mehr als nur Helfer: Sie werden zu aktiven Teilnehmern und Akteuren in der Wirtschaftswelt. Dabei erinnern sie an „digitale Mitarbeitende“, die teilweise sogar selbstständig Budgets verwalten, Investitionen tätigen oder Fortbildungen durchlaufen können.

Dies wirft grundlegende Fragen über Arbeitsverhältnisse, Eigentumsrechte und Verantwortlichkeiten auf, die bislang noch weitgehend offen sind. Jenseits der Personoids zeichnen sich die sogenannten Super-Personoids oder Metanoids ab. Diese rein spekulative nächste Stufe beschreibt Systeme, die sich selbst modifizieren, neue Modelle entwickeln und unabhängig von menschlicher Führung operieren können. Sie bilden gemeinsame Organisationsstrukturen jenseits traditioneller Firmensysteme und entwickeln womöglich eigene Kommunikationswege – sogenannte „activation-based languages“ – die sich von menschlicher Sprache fundamental unterscheiden. Die Vorstellung eines universellen Aktivierungsprotokolls für ASI-Systeme, über das sie ihr Wissen effizient und sicher teilen, ist ein Thema von großer Bedeutung für die Sicherheit und Nutzbarkeit solcher Systeme.

Der Übergang von AI zu AGI und letztlich zu ASI verläuft dabei nicht in sprunghaften Revolutionen, sondern durch eine Reihe von wirtschaftlich getriebenen S-Kurven. Jede neue Technologieschicht ermöglicht Produktivitätssteigerungen, die irgendwann an physikalische, wirtschaftliche oder technologische Grenzen stoßen und eine Konsolidierungsphase einleiten. Erst wenn neue Infrastruktur, etwa in Form von Super-Computing-Clustern, Energieversorgung oder Chip-Designs bereitsteht, zeichnet sich der nächste Innovationssprung ab. Dieses Szenario erlaubt eine realistische Einschätzung der potenziellen Entwicklungstrends und hilft dabei, übertriebenen Sci-Fi-Hoffnungen oder dystopischen Szenarien eine pragmatischere Perspektive entgegenzustellen. Inmitten all dieser technologischen Dynamiken stellt sich die Frage nach dem Platz des Menschen in der zukünftigen sozialen und wirtschaftlichen Ordnung.

Die Vision sieht eine Zukunft vor, in der Mensch und KI ko-evolvieren – also gemeinsam weiterentwickelt werden – statt in Konkurrenz zu treten oder sich gegenseitig zu verdrängen. Menschen profitieren von den enormen Leistungssteigerungen durch KI und erhalten neue Möglichkeiten, sich auf Kreativität, Zwischenmenschliches und ethische Steuerung zu konzentrieren. Gleichzeitig können viele Fachbereiche direkt von der Fähigkeit profitieren, spezialisierte KI-Assistenten und Personoids zu nutzen, die Fachwissen verlässlich und effizient anwenden. Allerdings sind die sozialen und wirtschaftlichen Übergangsphasen nicht ohne Risiken. Der potenzielle Wohlstandsgewinn wird wohl mit Umwälzungen und Anpassungskosten einhergehen, weil sich Arbeitsmärkte und Wertschöpfungsprozesse grundlegend verschieben.

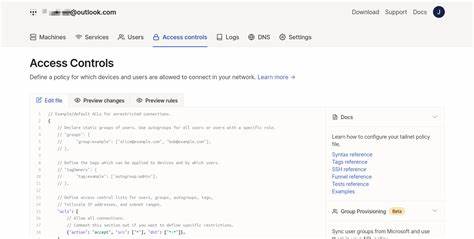

Es ist daher dringend geboten, gesellschaftliche, ethische und regulatorische Rahmenbedingungen proaktiv zu gestalten. Die Demokratisierung der KI-Entwicklung durch zugängliche Plattformen kann dabei helfen, Monopolisierungsrisiken entgegenzuwirken und die Vielfalt an Anwendungen und Werten sicherzustellen. Im Mittelpunkt dieser visionären Entwicklung steht die Plattform Julep AI, die es ermöglicht, KI-Agenten und komplexe Workflows für alle Nutzergruppen zu erstellen – nicht nur für Entwickler. Dadurch wird der Übergang von der rein technikorientierten Entwicklung zur breiten gesellschaftlichen Nutzung erleichtert. Julep fördert damit experimentelle und kollaborative Zugänge, die eine vernünftige und spielerische Erkundung zukünftiger KI-Architekturen ermöglichen.

Juleps Mission ist es, den Weg zu AGI und ASI zugänglich und bedeutungsvoll zu gestalten. Dabei ist stets zu beachten, dass es nicht nur um Sicherheit im engeren Sinn geht – also Vermeidung von Schäden –, sondern um die positive, weise Gestaltung der Mensch-KI-Interaktion. Die Vision ist eine kooperative, gemeinsam lernende Zukunft, in der das Potenzial von Intelligenzen genutzt wird, um eine fortschrittliche, nachhaltige und wohlhabende Zivilisation zu schaffen. Die Idee, an der Schwelle zur sogenannten Kardaschev-Stufe I zu stehen – einer Zivilisation, die alle Energiequellen ihres Heimatplaneten effektiv nutzen kann – wird dabei zum Symbol für das Potenzial und die Herausforderungen dieser Ära. Die weitere Entwicklung wird nicht nur technologische Voraussetzungen erfordern, sondern auch die Entwicklung von Theorien des Bewusstseins und der Agency in KI-Systemen.