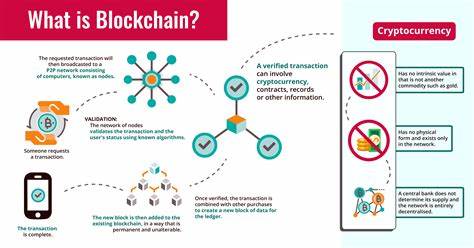

Die Blockchain-Technologie gilt als eine der bahnbrechendsten Innovationen der letzten Jahrzehnte. Sie ist die Grundlage für Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, doch ihr Potenzial reicht weit über digitale Zahlungsmittel hinaus. Im Kern handelt es sich bei einer Blockchain um eine dezentrale, digitale Datenbank, die Informationen in Form von sogenannten „Blöcken“ speichert und diese chronologisch zu einer Kette verknüpft. Diese besondere Struktur sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und Transparenz, weshalb Blockchains in vielen Bereichen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Im Unterschied zu herkömmlichen Datenbanken, die zentral verwaltet werden, existieren viele identische Kopien einer Blockchain verteilt auf zahlreichen Computern, sogenannten „Nodes“.

Diese dezentrale Speicherung macht Manipulationen extrem schwierig, denn um Änderungen durchzusetzen, müsste ein Angreifer sämtliche Kopien der Blockchain zeitgleich verändern. Durch den Konsensmechanismus, bei dem die Mehrheit der Nodes neue Daten verifizieren muss, werden Datenintegrität und Echtheit sichergestellt. Der Prozess des Hinzufügens von neuen Blöcken basiert häufig auf sogenannten Konsensalgorithmen, wie Proof-of-Work oder Proof-of-Stake. Proof-of-Work erfordert, dass Nodes komplexe mathematische Rätsel lösen, um Transaktionen zu validieren, was sehr energieintensiv ist. Im Gegensatz dazu bietet Proof-of-Stake eine energiesparendere Alternative, bei der Teilnehmer basierend auf ihrem Anteil der Kryptowährung ausgewählt werden, um neue Blöcke zu bestätigen.

Ethereum, eine der führenden Blockchain-Plattformen, hat den Übergang von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake bereits vollzogen, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu erhöhen. Der Ablauf einer Transaktion auf einer Blockchain beginnt mit einer Anfrage, etwa dem Kauf von Kryptowährung oder dem Abschluss eines Vertrags. Diese Transaktion wird an alle Teilnehmer im Netzwerk gesendet und in einem sogenannten Memory Pool gespeichert. Miner oder Validierer prüfen die Richtigkeit der Transaktion anhand festgelegter Regeln, bevor sie sie in einem neuen Block zusammenfassen und mit einem eindeutigen Hash verschlüsseln. Anschließend wird dieser Block an die bestehende Kette angehängt und synchronisiert.

Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, ist die Transaktion unumkehrbar und transparent nachvollziehbar. Blockchains lassen sich grundsätzlich in öffentliche und private Netzwerke unterscheiden. Öffentliche Blockchains sind für jedermann zugänglich und bieten maximale Transparenz sowie Dezentralität. Dadurch eignen sie sich besonders gut für Finanztransaktionen ohne vertrauenswürdige Vermittler und dezentrale Anwendungen. Private Blockchains hingegen sind restriktiver und erfordern eine Einladung oder Genehmigung für die Teilnahme.

Sie werden meist von Unternehmen genutzt, die zwar von der erhöhten Sicherheit und Nachverfolgbarkeit profitieren möchten, aber die Kontrolle über das Netzwerk behalten wollen. Neben Kryptowährungen bietet die Blockchain vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Im Finanzwesen ermöglichen Blockchains schnellere und sicherere Transaktionen, inklusive grenzüberschreitender Geldtransfers und der Entwicklung von Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs). Diese digitalen Zentralbankwährungen könnten künftig eine effiziente Alternative zu Bargeld darstellen, bergen jedoch auch Risiken wie erhöhte staatliche Kontrolle und Datenschutzbedenken. Ein weiterer innovativer Bereich sind sogenannte Smart Contracts.

Dabei handelt es sich um selbstausführende Verträge, die automatisch aktiviert werden, sobald festgelegte Bedingungen erfüllt sind. Diese Technologie kann Prozesse automatisieren, Bürokratie abbauen und das Vertrauen zwischen Parteien stärken. Ebenso wird Blockchain in der Verwaltung von digitalen Assets wie Non-Fungible Tokens (NFTs) eingesetzt, die Besitznachweise für digitale Kunstwerke oder andere Güter sicherstellen. Auch die Lieferkettenüberwachung profitiert von der Blockchain-Technologie. Durch die unveränderliche Aufzeichnung von Daten können Unternehmen Warenströme von der Produktion bis zum Endkunden lückenlos verfolgen, was Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit enorm verbessert.

IBM Food Trust ist ein Beispiel für eine Plattform, die Lebensmitteltransparenz mithilfe von Blockchain realisiert. Die Anwendung von Blockchain für elektronische Wahlen gilt als vielversprechend, um Wahlbetrug zu verhindern und den Prozess transparenter zu gestalten. Theoretisch könnte dadurch das Vertrauen in demokratische Prozesse gestärkt werden, da Stimmen fälschungssicher erfasst und nachvollzogen werden können. Trotz der vielen Vorteile gibt es auch Herausforderungen. Die Skalierbarkeit ist ein großes Problem, denn viele öffentliche Blockchains können nur eine begrenzte Anzahl von Transaktionen pro Sekunde bewältigen.

Im Vergleich zu klassischen Zahlungssystemen wie Visa fällt die Geschwindigkeit oft geringer aus, was die breite Akzeptanz hemmt. Ebenso ist der hohe Energieverbrauch vor allem bei Proof-of-Work-Blockchains ein Umweltthema, weshalb der Trend zunehmend in Richtung nachhaltigerer Verfahrensweisen geht. Zudem besteht das Risiko des Verlusts von digitalen Schlüsseln, ohne die nicht mehr auf die auf der Blockchain gespeicherten Vermögenswerte zugegriffen werden kann. Da keine zentrale Instanz existiert, die als „Passwortwiederherstellung“ agiert, sind diese Verluste heutzutage irreversibel. Schließlich nutzt auch die Kriminalität die Anonymität und Dezentralität der Blockchain, was den Missbrauch für illegale Aktivitäten begünstigen kann.

Regulierungsbehörden weltweit arbeiten daher daran, einen ausgewogenen Schutz zwischen Innovation und Sicherheit zu gewährleisten. Für Investoren bietet die Blockchain-Technologie zahlreiche Möglichkeiten, etwa durch den Kauf von Kryptowährungen, den Erwerb von Aktien blockchainbasierter Unternehmen oder Investitionen in Exchange Traded Funds (ETFs), die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben. Dabei ist es unerlässlich, umfangreiche Recherchen durchzuführen und sich der Risiken bewusst zu sein, da die Märkte volatil sind und regulatorische Unsicherheiten bestehen. Die Zukunft der Blockchain-Technologie ist vielversprechend. Experten vergleichen ihren aktuellen Status gerne mit der frühen Phase des Internets, in der viele Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft waren und erst mit der Zeit bedeutende Anwendungen entstanden.

Mit Fortschritten bei Skalierbarkeit, Sicherheit und Energieeffizienz könnte die Blockchain die Art und Weise, wie wir digitale Werte übertragen, Verträge abschließen und miteinander interagieren, revolutionieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Blockchain mehr ist als nur die Technologie hinter Kryptowährungen. Es handelt sich um eine grundlegende Neuerung, die Transparenz, Sicherheit und Dezentralität in digitale Transaktionen bringt. Trotz bestehender Herausforderungen und Risiken eröffnet sie vielfältige Chancen für die Zukunft der digitalen Ökonomie und die Gestaltung sicherer, effizienter Systeme in zahlreichen Branchen.