Der Wechsel von einer Datenbankplattform zu einer anderen ist eine bedeutende Herausforderung für jedes Unternehmen. Besonders wenn es um skalierbare Systeme und komplexe Anwendungen geht, erfordert eine Migration fundierte Planung, technisches Know-how und tiefes Verständnis der jeweiligen Datenbanken. Im heutigen Umfeld hat sich PostgreSQL als äußerst leistungsstarkes, flexibles und kosteneffizientes System etabliert. Einige Unternehmen, die ursprünglich auf verteilte Datenbanksysteme wie CockroachDB setzten, entscheiden sich zunehmend für den Umstieg auf PostgreSQL, um Skalierbarkeit, Performance und Betriebskosten besser zu optimieren. Ein praktisches Beispiel zeigt, wie Motion, ein auf KI-gestützte Workflows spezialisierter Anbieter, diese Transformation meisterte.

Ursprünglich nutzte das Unternehmen CockroachDB aufgrund der hohen Ausfallsicherheit und der Multi-Region-Fähigkeiten. Zu Beginn schien das skalierbare, SQL-kompatible System eine zukunftssichere Wahl, insbesondere im Hinblick auf gesetzliche Vorgaben wie die DSGVO, die Datenlokalisierung erfordert. Doch mit dem Unternehmenswachstum und der steigenden Nutzung verschoben sich die Prioritäten und es traten Probleme auf, die die Leistungsfähigkeit und Kosten der Lösung in Frage stellten. Mit dem raschen Wachstum des Datenvolumens stiegen auch die Kosten exorbitant an. Motion verzeichnete bis 2024 eine Verfünffachung der Ausgaben für CockroachDB, die sich inzwischen im mittleren sechsstelligen Bereich bewegten.

Zugleich wurde klar, dass viele der verteilten und komplexen Funktionalitäten von CockroachDB in der Praxis nicht benötigt wurden, da das Unternehmen weiterhin hauptsächlich mit einfachen, transaktionalen Abfragen innerhalb einer einzelnen Region arbeitete. Die Frage wurde drängender, ob der hohe Kostenaufwand für das verteilte System noch gerechtfertigt war. Ein zentrales Problem zeigten sich im Bereich Migrationen, die mit dem ORM Prisma umgesetzt wurden. Größere Migrationen führten wiederholt zu Timeouts, was den Deploy-Prozess teilweise über Stunden blockierte. Die Entwickler kamen dadurch unter Druck und mussten teilweise manuell direkt auf der Datenbank eingreifen, um Änderungen schrittweise durchzuführen.

Diese Situation führte dazu, dass ein Upgrade von CockroachDB auf neuere Versionen verschleppt wurde, da die Migrationen als kritischer Engpass galten. Somit blieb das Unternehmen auf einer nicht mehr unterstützten Version hängen, was den Support erschwerte. Vergleichende Tests mit PostgreSQL zeigten deutliche Vorteile. Eine identische Migration wurde auf einer nachgebildeten Datenbankinstanz in unter zehn Sekunden durchgeführt, was die breite Latenzproblematik der Zeitüberschreitungen bei CockroachDB bestätigte. Diese Performanceverbesserungen eröffneten neue Möglichkeiten, Deployment-Prozesse deutlich zu vereinfachen und Fehlerpotenziale durch externe Umgehungen zu vermeiden.

Auch außerhalb der Migrationen wurde die Limitierung von CockroachDB spürbar. ETL-Prozesse etwa, die für Datenintegration und Analyse unerlässlich sind, litten häufig unter Timeouts und Performanceproblemen. Die einzige verfügbare Lösung, ein alpha-Status Airbyte-Connector, wies sogar Memory Leaks auf, was die Stabilität der Datenpipelines zusätzlich beeinträchtigte. Im Gegensatz dazu ist der PostgreSQL-Ökosystem reich an robusten ETL- und Replikationswerkzeugen, die voll unterstützt und ausgereift sind. Im Bereich der Abfragegeschwindigkeit stellte sich ein differenziertes Bild dar.

Während CockroachDB für bestimmte Abfragetypen von seinem Optimierer profitierte und schneller arbeitete, zeigte sich bei einer Vielzahl realer Anwendungsfälle genau das Gegenteil. Viele komplex generierte SQL-Statements, wie sie etwa vom ORM Prisma produziert werden, führten bei CockroachDB zu vollständigen Tabellenscans und hohen Latenzen. PostgreSQL hingegen konnte identische Abfragen oftmals um ein Vielfaches schneller verarbeiten, was sich in einem messbaren Performancegewinn niederschlug. Zusätzlich zur reinen Datenbankperformance beeinflusst die Benutzerfreundlichkeit der Tools die tägliche Arbeit von Entwicklern und Administratoren erheblich. Während PostgreSQL den direkten Abbruch von laufenden Anfragen unkompliziert in gängigen Clients ermöglicht, sind entsprechende Funktionen in CockroachDB deutlich umständlicher und riskanter.

Auch störende Benutzeroberflächen-Bugs, wie falsche Indexnutzungsempfehlungen, und lange Wartezeiten bei Supportanfragen trugen zu einer negativen Gesamterfahrung bei. Weitere technische Herausforderungen traten bei der Netzwerkkonnektivität auf. Unregelmäßige Verbindungsabbrüche aufgrund von DNS- oder VPN-Problemen waren bei CockroachDB erschwerend, während solche Probleme in der PostgreSQL-Umgebung nicht auftraten. Dies erhöhte sowohl den administrativen Aufwand als auch die Unsicherheit bei Betriebsabläufen. Die eigentliche Migration gestaltete sich anspruchsvoll, insbesondere aufgrund von Unterschieden in der Datenformatierung zwischen CockroachDB und PostgreSQL.

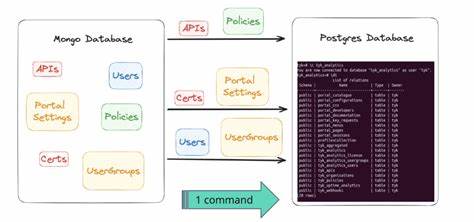

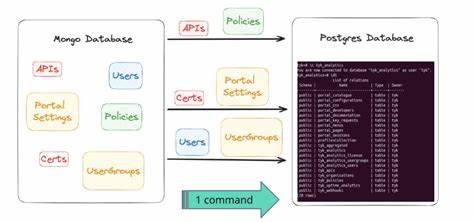

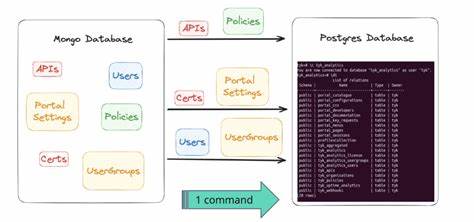

JSON- und Array-Spalten verwendeten leicht unterschiedliche Byte-Codierungen, weshalb eine einfache Datenübertragung nicht ausreichend war. Ein eigens entwickeltes ETL-Skript, geschrieben in dem aufstrebenden JavaScript-Environment Bun, half dabei, die Daten zunächst in CSV-Dateien zu exportieren und diese dann pro Tabelle einzulesen und in die PostgreSQL-Datenbank einzufügen. Parallelisierte Verarbeitung sorgte für eine effiziente und kontrollierte Datenmigration. Trotz der Herausforderungen lief der produktive Umstieg schnell und problemlos ab. Im geplanten Wartungsfenster von etwa einer Stunde wurde die Migration abgeschlossen, ohne dass Datenverluste auftraten.

Durch die vorsichtige Wiederaufnahme der Systemlast konnten Risiken weiter minimiert werden. Langfristig profitierte das Unternehmen von erheblichen Verbesserungen. Die gesunkene Latenz der Anfragen führte zu spürbar besseren Nutzererfahrungen. Durch die umfangreichen Monitoring-Tools im PostgreSQL-Umfeld konnten zahlreiche ineffiziente Abfragen schnell identifiziert und optimiert werden. Die Betriebskosten reduzierten sich deutlich und ermöglichten Einsparungen von über 110.

000 US-Dollar jährlich – allein durch den Wechsel der Datenbanktechnologie. Diese Erfahrungen unterstreichen, dass der Einsatz modernster Technologien zwar viele Vorteile bietet, jedoch nicht immer die wirtschaftlichste oder praktikabelste Lösung darstellt. Die Entscheidung für PostgreSQL basierte bei Motion auf einer realistischen Einschätzung der eigenen Anforderungen sowie auf pragmatischen Effizienzüberlegungen. Für Unternehmen, die ebenfalls vor der Wahl einer Datenbanktechnik stehen oder eine Migration in Erwägung ziehen, bietet sich hier ein wertvoller Erfahrungsbericht. Neben der technischen Umsetzung ist entscheidend, die jeweiligen Nutzungsmuster, Kostenstrukturen und Supportleistungen sorgfältig zu evaluieren.

Abschließend zeigt das Beispiel eindrucksvoll, wie wichtig Flexibilität und Innovationsbereitschaft sind, um langfristig die bestmögliche Lösung für Datenmanagement und -betrieb zu finden. Migrationen mögen mit Aufwand verbunden sein, doch sie eröffnen Chancen zur nachhaltigen Optimierung von Performance, Kosten und Entwicklerproduktivität. Die Entscheidung zugunsten von PostgreSQL kann sich daher für viele Organisationen als richtungsweisend erweisen.