Die Kombination von C und Python hat sich in der Softwareentwicklung als äußerst leistungsfähig erwiesen. Während Python mit seiner Einfachheit, Flexibilität und umfangreichen Bibliotheken besticht, überzeugt C durch seine Geschwindigkeit, Effizienz und Kontrolle über Systemressourcen. Die Fähigkeit, beide Sprachen miteinander kommunizieren zu lassen, eröffnet Entwicklern vielseitige Möglichkeiten, um leistungsfähige und zugleich einfach zu wartende Programme zu schreiben. In der Praxis bedeutet dies, rechenintensive oder hardwarenahe Komponenten in C zu implementieren, während die Benutzeroberfläche, Logik oder Prototyping in Python erfolgt. Doch wie gelingt es, diese beiden unterschiedlichen Welten tatsächlich miteinander sprechen zu lassen? Die Antwort liegt in den verschiedenen Schnittstellen, APIs und Techniken, die den Datenaustausch und Funktionsaufrufe zwischen C und Python ermöglichen.

Eine sehr gebräuchliche Methode dafür ist die Verwendung von Python-C-Extensions. Dabei wird C-Code in Python eingebunden, indem man Module in C programmiert, welche dann in Python importiert und genutzt werden können. Diese Extensions können direkt in C geschrieben und über Python-Befehle aufgerufen werden. Der Vorteil dabei liegt darin, dass zeitkritische Operationen von Python ausgelagert werden und somit von der Geschwindigkeit und Ressourcensteuerung der nativen C-Umgebung profitieren. Das Schreiben einer C-Extension für Python erfordert Kenntnisse über die Python-C-API, die Funktionen bereitstellt, um Python-Objekte zu erstellen, zu manipulieren und zu interagieren.

Diese API definiert, wie man Speicher managt, Typen konvertiert, Ausnahmen behandelt und vieles mehr. Eine Alternative zum manuellen Erstellen von C-Extensions sind Werkzeuge wie Cython. Cython erleichtert die Integration von C-Code in Python, indem es eine erweiterte Python-Syntax erlaubt, die direkt in C übersetzt werden kann. Entwickler können bestehenden Python-Code mit Typinformationen anreichern und so deutlich höhere Leistung erzielen, ohne die Komplexität der API von Hand schreiben zu müssen. Neben Cython gibt es auch weitere Tools wie SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator), welches automatisch Wrapper-Module erzeugt, um C-Code Python zugänglich zu machen.

SWIG analysiert C/C++ Header-Dateien und generiert entsprechenden Bindungscode, der dann eingebunden werden kann. Ein weiterer Ansatz für die Zusammenarbeit von C und Python sind die sogenannten Foreign Function Interfaces (FFI). Python bietet über das Modul ctypes die Möglichkeit, dynamische Bibliotheken (shared libraries) einzubinden und Funktionen daraus aufzurufen, ohne C-Code kompilieren oder Python-Extensions schreiben zu müssen. Dies ist besonders praktisch, wenn bereits vorhandene C-Bibliotheken eingebunden werden sollen oder wenn eine schnelle Prototypenerstellung gewünscht ist. Dabei ist es wichtig, die richtigen Datentypen zu verwenden und sicherzustellen, dass Speicher und Ressourcen korrekt verwaltet werden, um Speicherlecks oder Programmabstürze zu vermeiden.

Um auf der anderen Seite Python-Funktionalitäten aus C heraus nutzen zu können, stellt Python eine umfangreiche C-API zur Verfügung. Diese ermöglicht es, den Python-Interpreter in eine C-Anwendung einzubetten, Python-Module zu laden, Funktionen aufzurufen und Python-Objekte zu manipulieren. Durch diese Methode können beispielsweise Skripts in eine C-Software integriert werden, um Konfigurationen, Erweiterungen oder Skripte flexibel auszuführen. Diese Art der Einbettung eignet sich besonders für Anwendungen, in denen Python als eingebettete Skriptsprache fungiert, um das Verhalten der C-Anwendung zur Laufzeit zu ändern, ohne neu kompilieren zu müssen. Ein sehr spannender Anwendungsfall für die Verbindung von C und Python findet sich im Bereich Machine Learning und wissenschaftliches Rechnen.

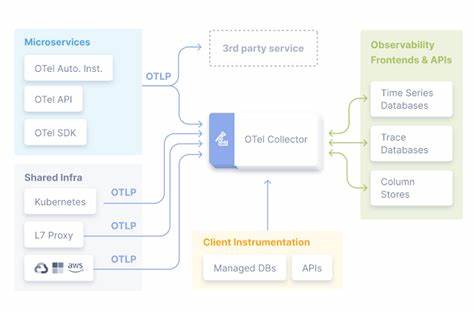

Zahlreiche Bibliotheken wie TensorFlow oder PyTorch nutzen im Kern hoch optimierten C/C++-Code, der über Python-APIs gesteuert wird. Dies erlaubt es Entwicklern, komplexe Modelle in Python zu definieren und gleichzeitig von der Geschwindigkeit und Optimierung des nativen Codes zu profitieren. Besonders im Bereich Deep Learning ist diese Kombination Standard. Der native TensorFlow C API ist ein Beispiel für eine Schnittstelle, die es ermöglicht, TensorFlow direkt in C-Anwendungen einzubetten und so Modelle zu trainieren oder zu inferieren, während die Python API vor allem bei der Entwicklung und Experimenten zum Einsatz kommt. Neben den erwähnten Technologien ist auch die Kommunikation über Interprozessschnittstellen (IPC) denkbar.

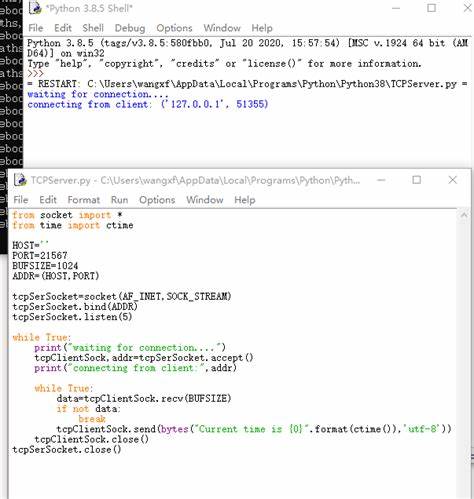

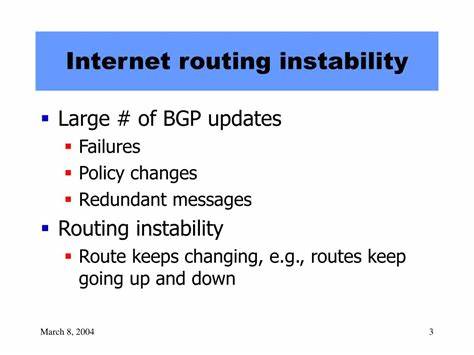

Dabei laufen Programme in unterschiedlichen Sprachen separat und tauschen Daten über Pipes, Sockets oder Shared Memory aus. Diese Methode ist besonders dann sinnvoll, wenn die beiden Komponenten unabhängig voneinander laufen sollen oder verschiedene Prozessmodelle genutzt werden. Die Auswahl der richtigen Vorgehensweise hängt stets vom Anwendungsfall ab. Wenn maximale Performance bei gleichzeitiger Flexibilität gefordert ist und man direkten Zugriff auf Funktionen benötigt, sind C-Extensions oder Cython optimale Optionen. Für schnelle Integration existierender C-Bibliotheken ohne großen Aufwand bieten sich ctypes oder SWIG an.

Für den Einsatz von Python aus C ist das Einbetten des Interpreters der Weg der Wahl. Wichtig bei der Verknüpfung von C und Python ist immer, die Speicherverwaltung richtig im Blick zu behalten. Python übernimmt intern das Memory Management durch die Garbage Collection, während C manuelles Management verwendet. Es muss deshalb sichergestellt sein, dass die Daten zwischen beiden Welten korrekt erstellt, verwendet und wieder freigegeben werden, um undefiniertes Verhalten zu vermeiden. Auch das richtige Handling von Datentypen, Referenzen und Fehlern trägt wesentlich zur Stabilität der Anwendungen bei.