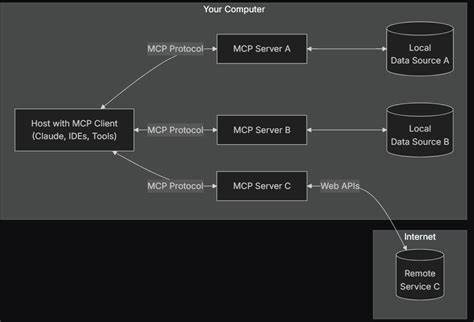

In der heutigen Softwareentwicklung stehen Entwickler immer häufiger vor der Herausforderung, komplexe Aufgaben effizient und fehlerfrei umzusetzen. Model Context Protocol, kurz MCP, gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. MCP ermöglicht die Einbindung von kontextbezogenen Modellen in den Entwicklungsprozess und unterstützt Programmierer durch automatisierte Abläufe, verbesserte Kommunikation und intelligenten Zugriff auf relevante Informationen. Die Frage, wie Entwickler MCP konkret in ihrem Alltag nutzen, ist deshalb interessant und aufschlussreich für alle, die Anwendungsfälle und Optimierungspotenziale in der Programmierung suchen. MCP versteht sich als eine Art Bindeglied zwischen dem Code, den Entwicklern und den verschiedenen Tools, die in der Softwareentwicklung verwendet werden.

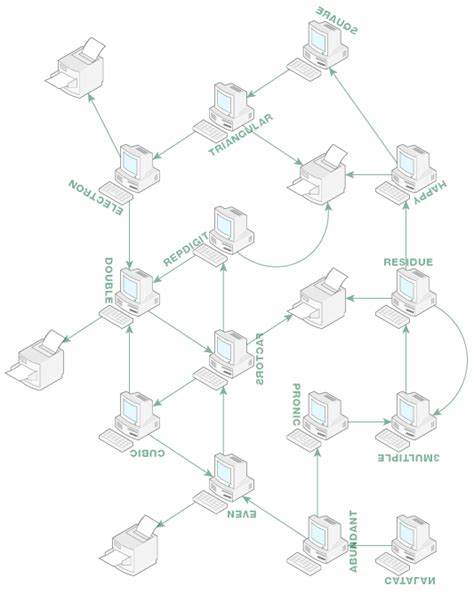

Durch die Implementierung von MCP-Servern können Daten, Dokumentationen, Code-Module oder externe Inputs nahtlos miteinander verbunden werden. Dies führt zu einem verbesserten Informationsfluss, ohne dass der Entwickler den Kontext verlassen oder manuell zwischen Quellen wechseln muss. Vor allem in agilen Umgebungen und bei komplexen Projekten erweist sich diese Integration als Vorteil. Ein häufig berichteter Anwendungsbereich von MCP ist die Unterstützung beim Umgang mit Issues und Aufgabenmanagement. Entwickler können beispielsweise direkt aus ihrem Entwicklungsumfeld heraus mit Plattformen wie Jira oder Linear interagieren.

Ein MCP-Server ermöglicht das Abrufen, Anlegen oder Aktualisieren von Tickets, ohne dass die jeweilige Plattform separat aufgerufen werden muss. Diese Art der Automatisierung erleichtert den Workflow erheblich und reduziert Reibungsverluste, die durch manuelles Wechseln zwischen Tools entstehen. Ein weiterer Bereich, in dem MCP seine Stärken ausspielt, liegt in der Kommunikation und Dokumentation. Das ständige Aktualisieren von Stakeholdern über Fortschritte, Änderungen oder wichtige Neuerungen ist eine unvermeidbare, aber oft ungeliebte Aufgabe. Mithilfe von MCP kann die Kommunikation automatisiert oder zumindest stark vereinfacht werden.

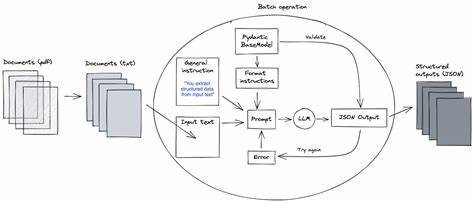

So lassen sich automatisch Zusammenfassungen generieren, Benachrichtigungen senden oder Statusupdates veranlassen, ohne dass Entwickler viel Zeit damit verbringen, Berichte zu verfassen. Die Integration von MCP mit Code-Repositories ist ebenfalls recht verbreitet. Pull Requests lassen sich automatisiert mit relevanten Informationen anreichern, etwa Zusammenfassungen der Änderungen oder Querverweise auf entsprechende Issues. Dadurch erhalten Reviewer einen besseren Kontext, was den Review-Prozess effizienter und zielgerichteter gestaltet. Einige Entwickler nutzen MCP-Tools, um bereits vor dem Review erste Validierungen oder Checks automatisiert durchzuführen, was die Qualität des Codes verbessert und Fehler reduziert.

Nicht zu vernachlässigen ist auch die Fähigkeit von MCP, Dokumentationen und technische Spezifikationen auf Knopfdruck zugänglich zu machen. So können Entwickler während des Codings auf aktuelle API-Referenzen, technische Anforderungen oder Datenbankschemata zugreifen. Einige implementieren MCP-Server, die Inhalte aus Notion-Dokumenten oder anderen Wissensdatenbanken einbinden, um unmittelbar auf strukturierte Projektinformationen zuzugreifen. Dies verkürzt Suchzeiten und minimiert Unterbrechungen im Arbeitsfluss. Die Nutzung von MCP ist jedoch nicht nur von Vorteilen geprägt.

Einige Anwender berichten von Herausforderungen, die mit der Einrichtung und Konfiguration der MCP-Server einhergehen. Insbesondere die initiale Implementierung kann komplex sein, da Streaming-Technologien wie Server-Sent Events (SSE) konfiguriert werden müssen und API-Berechtigungen sowie Zugriffsscope sorgfältig verwaltet werden sollen. Diese Hürden führen dazu, dass einige Entwickler den Einsatz von MCP nur zögerlich oder mit Vorbehalten angehen. Darüber hinaus berichten manche Nutzer von inkonsistentem Verhalten bei der Interaktion zwischen den Modellen und MCP-Servern. Beispielsweise kann es vorkommen, dass der Code-Assistent unerwartete Aktionen ausführt oder nicht präzise auf Anweisungen reagiert.

Dies erfordert eine manuelle Abschaltung der MCP-Komponenten, um den gewünschten Output zu erzielen. Solche Schwierigkeiten weisen darauf hin, dass die Technologie noch nicht in allen Bereichen vollkommen ausgereift ist und künftige Optimierungen und Standards notwendig sind. Insgesamt zeigt sich, dass Entwickler MCP vor allem in praktischen, pragmatischen Workflows einsetzen, die den Alltag erleichtern und repetitive Aufgaben automatisieren. Diese pragmatische Nutzung steht oft im Vordergrund mehr als reiner Hype oder technologische Begeisterung. Die besten Anwendungen sind deshalb jene, die sich nahtlos in bestehende Entwicklungsumgebungen einfügen und zuverlässige, qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern.

Innovative Plattformen wie skeet.build haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Nutzung von MCP für Entwickler zugänglicher zu gestalten. Durch einfache Setups und eine breite Unterstützung verschiedener Tools wird hier versucht, die Einstiegshürden niedrig zu halten. Solche Angebote tragen dazu bei, das Interesse an MCP weiter zu fördern und die Akzeptanz der Technologie zu steigern. Auf der Metaebene haben sich MCP-gestützte Workflows als besonders hilfreich erwiesen, wenn es darum geht, die Zusammenarbeit verschiedener Teams zu optimieren.

Durch die Integration von Issue-Trackern, Chat-Tools wie Slack und Wissensdatenbanken schaffen MCP-Server eine zentrale Kommunikationsschicht, die Missverständnisse reduziert und einen schnellen Überblick über den Projektstatus bietet. Dies ist besonders wertvoll in verteilten Teams oder bei großen Projekten mit vielen Beteiligten. Trotz der genannten Herausforderungen und gelegentlichen Frustrationen erscheint MCP als ein bedeutender Schritt in Richtung einer intelligenteren und effizienteren Softwareentwicklung. Die Technik bietet die Möglichkeit, Routineaufgaben zu automatisieren, Informationssilos aufzulösen und den Fokus der Entwickler auf kreative und anspruchsvolle Tätigkeiten zu lenken. Im Idealfall entfaltet MCP so das volle Potenzial moderner KI-gestützter Modelle und verbessert nachhaltig den Entwicklungsalltag.

Die Zukunft von MCP wird stark davon abhängen, wie gut die zugrundeliegenden Systeme hinsichtlich Usability, Performance und Zuverlässigkeit weiterentwickelt werden. Eine stärkere Standardisierung, bessere Dokumentation und eine flexible Handhabung diverser Quellensysteme könnten die breitere Akzeptanz weiter vorantreiben. Entwickler und Unternehmen, die frühzeitig auf diese Technologien setzen und Feedback geben, spielen hier eine wichtige Rolle. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MCP eine spannende Ergänzung für den Programmieralltag darstellt. Es verbindet Automatisierung, kontextuelles Wissen und Kommunikation auf eine Weise, die weit über die reine Codeerstellung hinausgeht.

Wer bereit ist, sich in die Technologie einzuarbeiten und die passende Infrastruktur einzurichten, wird von deutlich effizienteren Prozessen und einer verbesserten Zusammenarbeit profitieren.