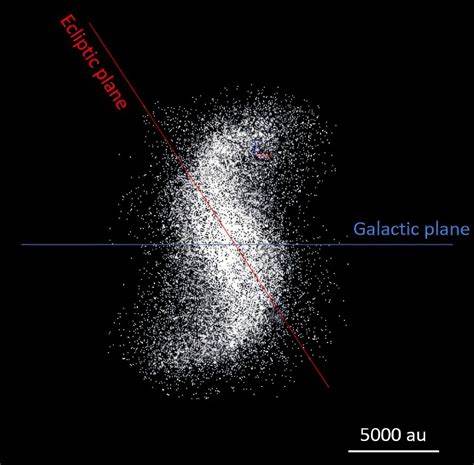

Die Oort'sche Wolke ist ein mysteriöser und bisher weitgehend unerforschter Bereich am Rande unseres Sonnensystems. Sie gilt als Heimat zahlreicher Kometen und als Grenze, an der sich der Einfluss der Sonne langsam verliert und der interstellare Raum beginnt. Insbesondere die innere Oort'sche Wolke, die sich näher an der Sonne befindet als der äußere Bereich, stellt eine faszinierende Region dar. Die jüngsten astronomischen Studien haben eine Spiralstruktur in diesem inneren Bereich der Oort'schen Wolke entdeckt, was neue Fragen zur Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems aufwirft. Die Erforschung dieser Spiralstruktur könnte unser Verständnis über die Verteilung von Materie am äußeren Rand des Sonnensystems sowie über die dynamischen Prozesse, die hier stattfinden, erheblich erweitern.

Die Oort'sche Wolke wurde zuerst theoretisch vom niederländischen Astronomen Jan Oort vorgeschlagen, um die Ursprungsgeschichte von langperiodischen Kometen zu erklären. Sie erstreckt sich schätzungsweise von etwa 2.000 bis 100.000 astronomischen Einheiten vom Sonnenzentrum und umfasst rund eine Billion Kometenkörper. Diese Objekte sind Überbleibsel aus der Zeit der Planetenentstehung, die sich in kilometerlangen Gesteins- und Eiskörpern manifestieren.

Die Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Oort'scher Wolke basiert vor allem auf ihrem Abstand zur Sonne und den dynamischen Eigenschaften der enthaltenen Objekte. Während die äußere Wolke sphärisch geformt und nahezu isotrop ist, zeigt die innere Oort'sche Wolke aufgrund ihrer näheren Lage zur Sonne bereits komplexere Strukturen, inklusive der jetzt entdeckten Spiralformation. Die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oort'schen Wolke basiert auf umfangreichen Beobachtungen mit Teleskopen und aufwändigen Simulationen. Numerische Modelle zur Bewegung der dortigen Objekte legen nahe, dass gravitative Wechselwirkungen, vor allem mit nahe gelegenen Sternen und der galaktischen Gezeitenkraft, eine schroffe Verteilung und spezielle Muster in der Wolke hervorrufen. Dabei vermischen sich die Bewegungen der Kometen und andere kleine Körper nicht zufällig, sondern folgen scheinbar einer komplexen Spirale, die sich über mehrere Tausend astronomische Einheiten erstreckt.

Diese Spiralstruktur könnte Hinweise darauf geben, wie äußere Einflüsse das Sonnensystem prägen und wie Materie in der Frühzeit des Systems verteilt wurde. Die Formung dieser Spiralstruktur ist vermutlich das Ergebnis vielfältiger dynamischer Prozesse. Einerseits spielt die Gravitation der Sonne eine zentrale Rolle, die die Bahnen der zahlreichen Kometenkörper beeinflusst und teilweise stabilisiert. Andererseits tragen externe Störungen durch vorbeiziehende Sterne oder sogar nahe Supernova-Ereignisse dazu bei, die Bahnen der Oort'schen Wolke aufzufächern und dynamische Strukturen wie Spiralen entstehen zu lassen. Die Kombination dieser Kräfte erzeugt ein komplexes Muster, das weit davon entfernt ist, gleichmäßig oder statisch zu sein.

Dies wirft ein neues Licht auf die Geschichte der interstellaren Umgebung unseres Sonnensystems und deren Einfluss auf seine Peripherie. Diese Spiralstruktur liefert außerdem wichtige Anhaltspunkte für die Entstehung von langperiodischen Kometen. Sie könnten durch die Wechselwirkung mit den Gravitationsfeldern innerhalb der Spiralstruktur auf stabile Bahnen gelenkt werden, die sie dann – teils nach Millionen von Jahren – wieder in das innere Sonnensystem bringen. Dadurch erklärt die Spiralstruktur nicht nur überraschende Bewegungsmuster der Kometen, sondern auch deren Häufigkeit und zeitliche Verteilung. Ein besseres Verständnis dieser Prozesse ist für die Planetologie und die Studien zur Entwicklung der Erde und anderer Planeten von großer Bedeutung, denn Kometen liefern wichtige Informationen über die frühe chemische Zusammensetzung und Evolution des Sonnensystems.

Die technische Herausforderung, eine solche Spiralstruktur zu entdecken, ist enorm. Da die Objekte der Oort'schen Wolke sehr klein und extrem weit entfernt sind, steht die Astronomie fast immer am Rand ihrer Beobachtungsmöglichkeiten. Moderne Teleskope, Röntgen- und Infrarot beobachten, gekoppelt mit leistungsstarken Datenanalysen und Computer-Simulationen, machen diese Forschungen jedoch immer präziser. Zudem werden zunehmend Weltraumobservatorien und bodengestützte Instrumente eingesetzt, um Objekte dieser Region mit besserer Genauigkeit zu erfassen. Diese technologischen Fortschritte versprechen in den kommenden Jahren weitere aufregende Entdeckungen am Rande unseres Sonnensystems.

Die Entdeckung der Spiralstruktur in der inneren Oort'schen Wolke ist darüber hinaus ein Schlüssel zur Erforschung der Wechselwirkungen zwischen unserem Sonnensystem und der interstellaren Umgebung. Die galaktischen Gezeiten – die Kräfte, die durch die Rotation der Milchstraße entstehen – und die Passage naher Sterne üben maßgeblichen Einfluss auf die äußeren Bereiche des Sonnensystems aus. Diese Dynamik kann Planeten- und Kometenbahnen über lange Zeitenräume verändern und zeigt, wie das Sonnensystem nicht isoliert im Raum existiert, sondern aktiv mit seiner galaktischen Umgebung verbunden ist. Daher sind solche Erkenntnisse von großer Bedeutung für die Kosmologie und die Astrophysik. Zusätzlich wirft das Vorhandensein einer solchen komplexen Struktur Fragen nach den Ursprüngen weiterer Himmelskörper auf.

Ob die Spiralstruktur etwa eine bevorzugte Region für die Bildung neuer Kometen oder gar Zwergplaneten sein könnte, ist ein Thema intensiver wissenschaftlicher Untersuchungen. Dies könnte die Theorie der Planetenentstehung und die Verteilung von Materie jenseits der Neptunbahn erweitern. In diesem Zusammenhang steht auch die Suche nach hypothetischen Planet Nine, deren Existenz einige Bewegungsmuster der Oort'schen Wolke erklären könnte. Vielleicht ist die Spiralstruktur ein indirekter Hinweis auf eine noch unentdeckte große Masse an den äußeren Grenzen unseres Sonnensystems. Die wissenschaftliche Bedeutung der Spiralstruktur beruht letztlich auf ihrem Beitrag zum besseren Verständnis komplexer gravitativer Systeme.

Sie dient als lebendiges Beispiel für dynamische Steady-States im Sonnensystem und stellt eine Herausforderung an gängige Modelle der Himmelsmechanik dar. Damit trägt sie zur Weiterentwicklung theoretischer und computationaler Methoden bei, die auch in anderen Teilgebieten der Astrophysik Anwendung finden – von der Strukturierung von Galaxien bis hin zur Dynamik von Sternhaufen. Für Laien und Interessierte bietet die Entdeckung der Spiralstruktur eine faszinierende Geschichte über das unsichtbare Rhebensband zwischen unserem Planeten und dem weiten Universum. Sie zeigt, dass die Grenzen unseres Sonnensystems nicht starr und simpel sind, sondern lebendige Zonen, die von komplexen Kräften gestaltet werden. Das Verständnis dieser Strukturen kann langfristig unser Bild der kosmischen Heimat erweitern und erleichtert zudem die Einordnung der Erde und ihrer Evolutionsgeschichte im größeren kosmischen Kontext.

Insgesamt offenbart die Spiralstruktur in der inneren Oort'schen Wolke viele spannende Fragestellungen für Astronomen, Astrophysiker und Planetologen. Die weiteren Forschungen sind entscheidend, um zu verstehen, wie sich unser Sonnensystem im galaktischen Umfeld entwickelt hat und wie sich chemische und dynamische Prozesse am Rande der Sonne manifestieren. Mit zunehmendem technologischen Fortschritt und den stetig verbesserten Beobachtungsmöglichkeiten wird die Zukunft der Oort'schen Wolkenforschung wohl noch viele weitere Überraschungen und Erkenntnisse bringen.

![The Lake at the Bottom of the World [video]](/images/C198A0F3-F3CF-4900-8E6E-FC92846E3E71)