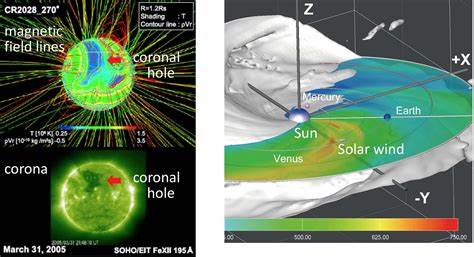

Der Sonnenwind ist ein kontinuierlicher Strom geladener Teilchen, der von der Sonne ausgeht und das gesamte Sonnensystem durchdringt. Er trägt das interplanetare Magnetfeld mit sich und prägt die Dynamik des Weltraumwetters in unmittelbarer Nähe der Erde und darüber hinaus. Innerhalb dieses Sonnenwinds sind sogenannte Hochgeschwindigkeitsströme besonders interessant, da sie oft geomagnetische Störungen hervorrufen und damit erhebliche Auswirkungen auf Satelliten, Kommunikation und Stromnetze auf der Erde haben können. Die Quelle dieser schnellen Ströme sind meist koronale Löcher – großflächige Regionen auf der Sonnenoberfläche, die durch offene Magnetfeldlinien gekennzeichnet sind und eine verminderte Dichte und Temperatur aufweisen. Diese koronalen Löcher erscheinen in Röntgen- und Extremultraviolett-Bildern als dunkle Areale und bilden eine wichtige Grundlage, um die Eigenschaften und die Entstehung schneller Solarwinde zu verstehen.

Trotz jahrelanger Forschung ist das komplexe Zusammenspiel, wie gerade die Lage und Größe dieser koronalen Löcher die Geschwindigkeit und Eigenschaften des Solarwinds beeinflussen, noch immer nicht vollständig geklärt. Hinzu kommen zahlreiche Faktoren wie die dynamische Rotation der Sonne und der sich daraus ergebende sogenannte B0-Winkel, der den scheinbaren heliographischen Breitengrad des Sonnenzentrums beschreibt und dessen Einfluss auf die Messung und Vorhersage der Solarwindgeschwindigkeiten bislang unterschätzt wurde. Traditionell erfolgt die Überwachung und Messung des Sonnenwinds von einem Lagrange-Punkt namens L1, der sich auf der Linie zwischen Erde und Sonne befindet. Obwohl hierfür viele hochqualitative Daten vorliegen, limitiert die Position von L1 die Vorhersagezeit, da Strukturen auf der Sonne erst kurz vorher in den Sichtbereich geraten und sich der Wind nur begrenzt vorhersagen lässt. Um diese Einschränkung zu umgehen, haben Wissenschaftler eine Beobachtungskonfiguration vorgeschlagen und simuliert, die den L5-Punkt mit einbezieht.

L5 liegt etwa 60 Grad hinter der Erde auf deren Umlaufbahn und bietet somit einen erweiterten Blickwinkel auf die Sonnenoberfläche, insbesondere auf koronale Löcher, bevor sie aus der Perspektive der Erde sichtbar werden. Mit dieser Erweiterung lassen sich nicht nur Vorlaufzeiten der Vorhersagen verlängern, sondern auch Details der evolutionären Veränderungen der koronalien Löcher besser verfolgen. Der Ansatz, Daten von L5 zur Simulation und Verbesserung der Vorhersagen am L1-Punkt zu verwenden, wurde mithilfe von Beobachtungen der Weltraummissionen STEREO-A und STEREO-B, die verschiedene Winkel hinter und vor der Erde einnahmen, erforscht. Durch sorgfältige Analyse dieser Daten entstand ein Modell, das die Lage, Fläche und Bewegung koronaler Löcher berücksichtigt und damit Vorhersagen über die Geschwindigkeit der den Wind betreffenden Hochgeschwindigkeitsströme mit Vorlaufzeiten von bis zu sieben Tagen ermöglicht. Dabei zeigte sich, dass insbesondere die heliozentrische Breite der koronalen Löcher, kombiniert mit dem B0-Winkel der Sonne, entscheidenden Einfluss darauf hat, wie sehr sich die Geschwindigkeit des Solarwinds beim Übergang von L5 zu L1 verändern kann.

Kleinere koronale Löcher an höheren Breitengraden zeigten dabei stärkere Abweichungen in der beobachteten Geschwindigkeit des Windes zwischen den beiden Punkten. Größere Löcher hingegen resultierten überwiegend in einem gleichmäßigeren Verteilungsmuster der Solarwindgeschwindigkeiten. Ein Kernstück der Forschung war die Entwicklung eines prädiktiven Indikators, der mit Hilfe der Daten über die Position und Fläche der koronalen Löcher sowie den B0-Winkel die erwarteten Geschwindigkeitsunterschiede zwischen L5 und L1 differenziert abschätzt. Dieser Indikator erlaubt es, Über- oder Unterschätzungen bei der Vorhersage des Hochgeschwindigkeitsstroms zu korrigieren sowie bessere Einschätzungen der tatsächlichen Geschwindigkeiten am L1-Punkt zu ermöglichen. Das Resultat waren deutlich verbesserte Vorhersagegüten mit einer signifikanten Reduktion des Root Mean Square Fehlers sowie einer erhöhten Korrelation zwischen dem vorhergesagten und tatsächlichen Solarwindgeschwindigkeitsprofil.

Die Bedeutung dieser Methode ist nicht nur für die wissenschaftliche Erforschung des Sonnenwindes von großem Wert, sondern trägt auch wesentlich zur Verbesserung des Raumwetterforecastings bei. Frühere Studien zeigten bereits, dass Hochgeschwindigkeitsströme aus koronalen Löchern zwar nicht die stärksten geomagnetischen Stürme verursachen, aber häufiger auftretende mittelgroße Stürme auslösen, die die Erde mit oft langanhaltender Energieversorgung beeinflussen. Präzise Vorhersagen dieser Ströme sind daher für den Schutz technischer Systeme und für die Planung von Satellitenoperationen unverzichtbar. Gleichzeitig hebt die Analyse hervor, dass es trotz verbesserter räumlicher Beobachtungen dennoch Unsicherheiten gibt, etwa durch die genaue Detektion der koronalen Löcher, Kalibrierungen der Instrumente sowie durch Überlappungen mit anderen solaren Ereignissen wie koronalen Massenauswürfen. Diese Einflussfaktoren gilt es in zukünftigen Studien weiter zu minimieren, um die Vorhersagequalität zu erhöhen und die Dynamik des Sonnenwinds noch genauer zu erfassen.

Die Ergebnisse zeigen auch den großen Mehrwert zusätzlicher künftiger Weltraum-Missionen wie der Vigil-Mission, die eine permanente Beobachtung von L5 aus ermöglichen wird. Durch die Kombination von hochauflösenden EUV-Bildern und in-situ Messungen lässt sich das Verständnis der koronalen Struktur, ihrer Entwicklung und des daraus resultierenden Solarwinds weiter vertiefen. Dies wird nicht nur die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der Helio- und Weltraumphysik bereichern, sondern auch den praktischen Nutzen in Bezug auf das Raumwetter und dessen Effekte auf die Erde deutlich steigern. Die Flexibilität des vorgestellten Modells ermöglicht es, verschiedene Szenarien und Beobachtungskombinationen zu simulieren, wodurch eine robustere und vielseitigere Vorhersageplattform entsteht. Über die Simulation hinaus bietet das Modell auch wichtige Impulse für die Gestaltung zukünftiger Überwachungs- und Frühwarnsysteme im Kontext der Sonnenaktivität.

Dabei rückt besonders die Bedeutung der Breitengradlage der koronalen Löcher und des B0-Winkels als wesentliche Variablen in den Fokus der Modellierung und der experimentellen Beobachtung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von L5-Beobachtungen, die Berücksichtigung von koronalen Lochparametern und des Sonnen-B0-Winkels einen entscheidenden Schritt darstellt, um Solarwindvorhersagen sowohl in Bezug auf Genauigkeit als auch auf Vorlaufzeit zu verbessern. Dies stärkt nicht nur die Fähigkeit, die Sonnenaktivität besser zu verstehen, sondern schafft auch die Grundlage für zuverlässigere Schutzmaßnahmen zur Abschwächung der Auswirkungen von Weltraumwetter auf die moderne technologische Infrastruktur der Erde. Das Forschungsfeld um die Simulation von Hochgeschwindigkeitsströmen aus koronalen Löchern zeigt damit, wie interdisziplinäre Ansätze mit verbesserten Beobachtungsmöglichkeiten und datengestützten Modellen zu bedeutenden Fortschritten in der Helio- und Raumfahrtphysik führen können. Die wachsende Bedeutung solcher Studien spiegelt sich auch in der Entwicklung neuer Raumfahrtmissionen und der fortschreitenden Verknüpfung von Sonnenphysik mit angewandtem Weltraumwetterforecasting wider.

Zukünftige Arbeiten werden sich darauf konzentrieren, noch komplexere physikalische Prozesse des Sonnenwinds einzubeziehen, die vielfältigen Wechselwirkungen innerhalb der Heliosphäre weiter zu entschlüsseln und letztendlich die Vorhersagemodelle weiter zu optimieren, damit Mensch und Technik besser auf die Herausforderungen durch den Sonnenwind vorbereitet sind.