Die menschliche Fähigkeit, Gesichter zu erkennen und zu identifizieren, ist eine der wichtigsten Grundlagen für Kommunikation und soziale Interaktion. Doch erstaunlicherweise verarbeitet unser Gehirn Gesichter anderer ethnischer Gruppen anders als die Gesichter der eigenen Gruppe. Dieses Phänomen, bekannt als der Other-Race-Effekt (ORE), beschreibt die Beobachtung, dass Menschen Gesichter aus ihrer eigenen ethnischen Gruppe genauer und schneller erkennen als Gesichter von Personen aus anderen Gruppen. Neueste Studien der Universität Toronto Scarborough geben nun tiefere Einblicke, warum das so ist und wie sich kognitive und neuronale Prozesse dabei unterscheiden. Forscher nutzten hierfür eine Kombination aus EEG (Elektroenzephalographie), um die Hirnaktivität während des Betrachtens von Gesichtern zu messen, und ausgefeilten Methoden der Künstlichen Intelligenz, um die mentalen Bilder zu rekonstruieren, die Probanden von Gesichtern unterschiedlicher ethnischer Herkunft im Kopf abbilden.

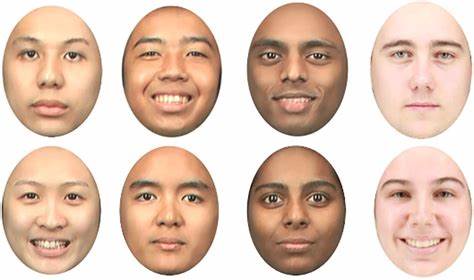

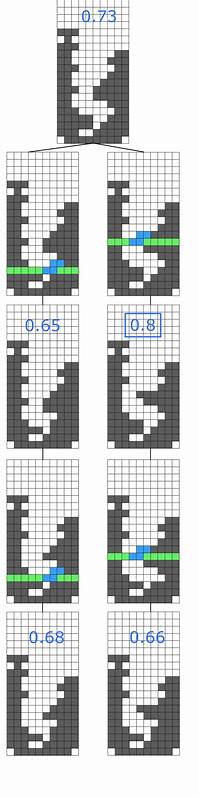

Dabei entdeckten sie, dass Menschen Gesichter aus der eigenen ethnischen Gruppe mit deutlich mehr Details und größerer Genauigkeit wahrnehmen. Im Gegensatz dazu erscheinen Gesichter aus anderen Gruppen im mentalen Bild oft weniger differenziert, „durchschnittlicher“ und sogar jünger als in Wirklichkeit. Der Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz erlaubt es den Wissenschaftlern, diese visuellen Vorstellungen greifbar zu machen. Mithilfe sogenannter Generativer Adversarialer Netzwerke (GANs), die realistische Gesichtsabbildungen generieren können, analysierten die Forscher die von Probanden bewerteten Ähnlichkeiten und stellten anschließend digitale Rückschlüsse auf ihre Wahrnehmung an. Diese Technologie zeigte, dass Gesichter aus der eigenen Gruppe weit präziser rekonstruiert werden, während andere Gesichter als unschärfer und allgemeiner empfunden werden.

Überraschend war zudem, dass fremdrassige Gesichter im Gehirn tendenziell als jugendlicher dargestellt werden – ein möglicherweise bislang unbeachtetes Merkmal des ORE. Die EEG-Untersuchungen ergaben, dass das Gehirn innerhalb der ersten 600 Millisekunden nach Gesichtsreiz sehr unterschiedliche neuronale Prozesse zeigt, je nachdem, ob das Gesicht zur eigenen oder einer fremden ethnischen Gruppe gehört. Die Hirnantworten bei Bekanntschaft mit Gesichtern der eigenen Gruppe sind stärker differenziert und detaillierter, während bei Gesichtern anderer Gruppen die neuronalen Reaktionen vager ausfallen. Dieses Muster lässt darauf schließen, dass das Gehirn fremdrassige Gesichter eher gruppiert und weniger individuell verarbeitet, was zu einer schlechteren Wiedererkennung führt. Die Gründe für diesen Effekt sind vielschichtig und können auf soziale und evolutionäre Faktoren zurückgeführt werden.

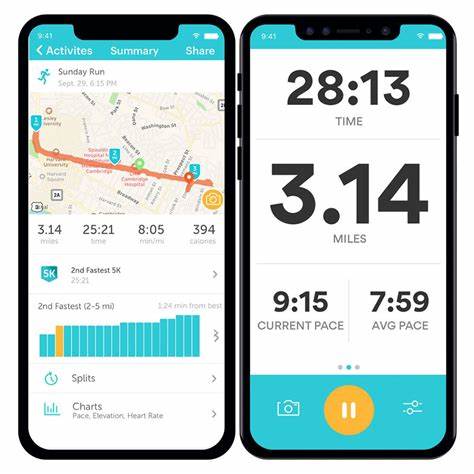

Die verstärkte Detailwahrnehmung für eigene Gruppenmitglieder scheint verhaltensrelevant, da es unser soziales Miteinander erleichtert. Hingegen kann die geringere Differenzierung bei fremden Gesichtern auch negative Folgen haben, etwa Vorurteile oder diskriminierendes Verhalten begünstigen. Die neue wissenschaftliche Datenlage zeigt jedoch, dass diese Wahrnehmungsverzerrungen tief im Gehirn verwurzelt sind, was sie besonders schwer zu korrigieren macht. Die Forschenden betonen, dass diese neuen Erkenntnisse weitreichende praktische Anwendungen haben können. Zum Beispiel könnte ein besseres Verständnis der genauen Mechanismen hinter dem Other-Race-Effekt helfen, Algorithmen für Gesichtserkennung besser zu gestalten.

Aktuelle Gesichtserkennungssoftware hat oft ähnliche Probleme wie das menschliche Gehirn und erkennt Personen aus anderen ethnischen Gruppen weniger zuverlässig. Verbesserte Software könnte so nicht nur Einsatz in der Sicherheitstechnik finden, sondern auch die Genauigkeit von Zeugenaussagen verbessern, die häufig von der Fähigkeit abhängen, Gesichter korrekt zu identifizieren. Darüber hinaus könnten die Ergebnisse auch für die Psychiatrie und Psychologie von Bedeutung sein. Einige psychische Erkrankungen, die mit Wahrnehmungsstörungen emotionaler Ausdrücke zusammenhängen, wie zum Beispiel Schizophrenie oder Borderline-Persönlichkeitsstörung, könnten durch gezieltes Verständnis kognitiver Verzerrungen besser diagnostiziert und behandelt werden. Die Fähigkeit, die verzerrte emotionale Wahrnehmung „sichtbar“ zu machen, könnte Therapeuten helfen, individuellere Interventionen zu entwickeln.

Auf gesellschaftlicher Ebene kann das Wissen über die neuronalen Grundlagen der Gesichtsverarbeitung Interventionsprogramme zur Reduzierung von Rassismus und Vorurteilen stärken. Indem man versteht, wie das Gehirn „biased“ ist, lassen sich Strategien entwickeln, diese Verzerrungen bewusst zu überwinden. Beispielsweise könnten Jobtrainings, die gezielt die Wahrnehmung anderer ethnischer Gesichter trainieren, zukünftige Berufssituationen und persönliche Begegnungen erleichtern und Vorurteile mindern. Die Studien zeigen nicht nur, wie komplex und faszinierend unser Gehirn Gesichter wahrnimmt, sondern auch, dass die soziale Relevanz dieser Prozesse immens ist. Gesichter sind mehr als nur visuelle Eindrücke.

Sie sind zentral für Empathie, Vertrauen und Zusammenleben. Wenn wir lernen, auch die subtilen Wahrnehmungsverzerrungen zu erkennen und zu verstehen, schaffen wir die Grundlage, toleranter, empathischer und gerechter miteinander umzugehen. Zukünftige Forschung wird sich darauf konzentrieren, wie gezieltes Training und Erfahrung die neuronale Verarbeitung von fremdrassigen Gesichtern verändern kann. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass Menschen, die regelmäßig in multikulturellen Umgebungen leben oder früh mit anderen Ethnien in Kontakt kommen, den Other-Race-Effekt teilweise abschwächen können. Diese Flexibilität des Gehirns macht Hoffnung, dass soziale und kulturelle Integration auch auf einer neurokognitiven Ebene spürbare Veränderungen bewirken kann.

Insgesamt unterstreichen die aktuellen Erkenntnisse von Universität Toronto Scarborough, wie wichtig ein interdisziplinärer Ansatz ist. Die Kombination von Psychologie, Neurowissenschaften und Künstlicher Intelligenz eröffnet Wege, bislang verborgene Aspekte menschlicher Wahrnehmung ans Licht zu bringen. Während der Other-Race-Effekt tief verwurzelte neuronale Muster reflektiert, zeigen die Fortschritte zugleich, dass unser Gehirn anpassungsfähig und lernfähig ist. Das Verständnis dieser Dynamik ist ein wichtiger Schritt hin zu einem bewussteren Umgang mit Vielfalt und Diversität in unserer globalisierten Welt.