Soziale Medien haben sich in den letzten Jahren zu einem der einflussreichsten Kommunikationsmittel weltweit entwickelt. Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram dominieren den Markt und prägen den politischen, kulturellen und sozialen Diskurs. Doch diese Vormachtstellung hat auch Schattenseiten, die zunehmend kritisiert werden. Die Konzentration auf wenige Giganten mit ihren Geschäftsmodellen, die auf Überwachung und dem Verkauf persönlicher Daten beruhen, weckt Zweifel darüber, ob diese Plattformen im Interesse der Gesellschaft handeln. Der Ruf nach Alternativen wird lauter, und dabei rückt die Diskussion um öffentlich-rechtliche soziale Netzwerke in den Fokus.

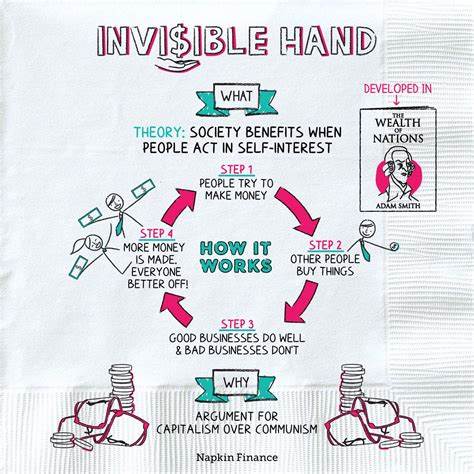

Doch brauchen wir tatsächlich öffentlich-rechtliche oder staatlich geförderte soziale Medien, um der Macht der Silicon-Valley-Konzerne zu entkommen? Und was wären die Chancen und Risiken einer solchen Entwicklung?Social-Media-Plattformen präsentieren sich oft als neutrale Foren für Austausch und Debatte. Ihr Geschäftsmodell basiert jedoch vor allem auf der Maximierung von Nutzerinteraktionen durch Algorithmen, die gezielt Aufmerksamkeit und Verweildauer erhöhen sollen. Häufig führt dies zu einer Verstärkung von Polarisierungen, zur Verbreitung von Desinformation und zu einer Vernachlässigung von effektiver Moderation. Die fehlende Regulierung und Kontrolle begünstigt zudem die Monetarisierung persönlicher Daten und die Kommerzialisierung des Internets. In diesem Kontext fragen sich politische Entscheidungsträger, Experten und Aktivisten, ob öffentlich-rechtliche soziale Netzwerke eine sinnvolle Alternative darstellen könnten.

Die Idee hinter öffentlich-rechtlichen sozialen Netzwerken ist, eine Plattform zu schaffen, die nicht primär profitorientiert ist, sondern dem Gemeinwohl dient. Ein solcher Dienst könnte ohne manipulative Algorithmen auskommen und müsste keine persönlichen Daten an Werbetreibende verkaufen. Die Moderation könnte darauf ausgelegt sein, ein respektvolles und konstruktives Diskussionsklima zu fördern, indem Hassrede und Belästigungen wirksam eingedämmt werden. Befürworter argumentieren, dass eine solche Plattform den Einfluss einiger weniger Milliardäre reduzieren und die politische sowie digitale Souveränität stärken könnte.Vergleicht man das Konzept mit bekannten öffentlich-rechtlichen Medien wie der BBC, so erscheint ein öffentliches soziales Netzwerk als logische Erweiterung dessen, was Medien im demokratischen Kontext leisten sollten.

Die Plattform könnte – zumindest theoretisch – einen neutralen Raum bieten, in dem Bürgerinnen und Bürger sich frei und sicher austauschen können, ohne dass wirtschaftliche Interessen die Inhalte und Interaktionen verzerren. Solche Netzwerke könnten dazu beitragen, eine größere Pluralität von Informationen und Meinungen sicherzustellen.In Spanien hat sich etwa Premierminister Pedro Sánchez für die Entwicklung eigener sozialer Netzwerke ausgesprochen, die durch transparente Protokolle gekennzeichnet sind. Auch in Großbritannien gab es ähnliche Forderungen, unter anderem von Jeremy Corbyn. Wissenschaftler wie James Muldoon sehen darin keine radikale linksorientierte Forderung, sondern eine liberale, demokratische Notwendigkeit, um die Freiheit der Meinungsäußerung zu gewährleisten und gerechte soziale Diskurse zu fördern.

Ein öffentlich-rechtliches Netzwerk ist jedoch keineswegs frei von Herausforderungen. Die politische Instrumentalisierung eines solchen Angebots könnte zu ernsthaften Datenschutzbedenken führen. Skepsis macht sich breit bei der Vorstellung, dass Staatsorgane Einblick in private Daten oder Kommunikationsverläufe erhalten könnten – sei es unter dem Vorwand nationaler Sicherheit oder aus autoritären Motiven. Länder mit demokratischen Defiziten wie Ungarn oder die Türkei zeigen, wie schnell aus einer staatlich kontrollierten Plattform ein Überwachungsinstrument werden kann. Der spanische Autor Cory Doctorow erinnert in diesem Zusammenhang an historische Beispiele wie die Franco-Diktatur und warnt vor der Vermischung staatlicher Macht und digitaler Kommunikation.

Mehr noch als die Angst vor allzu starker Staatskontrolle rückt heute auch die Frage nach der Alternative zu den Silicon-Valley-Plattformen in den Vordergrund. Ein Schwarz-Weiß-Denken zwischen totaler kommerzieller Dominanz und staatlicher Kontrolle greift zu kurz. Vielmehr bedarf es eines differenzierten Ansatzes, der die Vorteile von Dezentralisierung, freier Software und interoperablen Systemen betont. Statt einen staatlichen Giganten aufzubauen, könnte die Politik Investitionen in offene soziale Netzwerke fördern, die den Nutzenden mehr Kontrolle über ihre Daten geben und die Kommunikation zwischen verschiedenen Plattformen ermöglichen.Unterstützung von Projekten wie Mastodon oder Bluesky, die dezentrale Architekturen nutzen, könnte helfen, eine vielfältige, demokratischere Netzwerkinfrastruktur zu schaffen.

Die Idee dahinter ist ähnlich wie bei E-Mail-Systemen: Nutzer können miteinander kommunizieren, egal über welchen Anbieter sie ihre Dienste beziehen. Die Förderung solcher Technologien erfordert politische Weitsicht und eine Abkehr vom reinen Regulierungsdenken hin zu proaktiver Gestaltung der digitalen Landschaft.Ein oft verwendeter Vergleich ist jener mit öffentlichen Räumen wie Parks, Bibliotheken oder Straßen. Unser digitales Leben findet derzeit vornehmlich in „Einkaufszentren“ statt – privat betriebene Plattformen mit Geschäftsinteressen. Doch offene, sozial verträgliche und öffentlich zugängliche Räume braucht es auch im Netz, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Öffentlich geförderte digitale Räume könnten diesem Bedarf gerecht werden und als wichtige Ergänzung zu den kommerziellen Sozialen Medien dienen, ohne diese vollständig zu ersetzen.Journalistin und Aktivistin Marta G. Franco plädiert dafür, den Staat eher in die Rolle eines Ermöglichers als eines direkten Betreibers zu sehen. Die Investition in freie Software, die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Initiativen und die Entwicklung interoperabler Technologien könnten dazu beitragen, mehr Vielfalt und Unabhängigkeit im sozialen Netz zu schaffen. Eine solche dezentrale Herangehensweise würde helfen, die individuellen Freiheiten zu wahren und gleichzeitig den Einfluss von Big Tech einzuschränken.

Ein weiterer Aspekt ist die politische Dimension. Gesetzliche Initiativen, die strenger gegen Monopolbildung und Überwachungskapitalismus vorgehen, könnten eine Ingredienz sein, um mehr Wettbewerb und Innovation im Bereich sozialer Medien zu fördern. Die Lobbyarbeit der US-Tech-Giganten in Brüssel verdeutlicht allerdings, wie schwer politische Veränderungen gegen die wirtschaftlichen Interessen großer Konzerne durchzusetzen sind. Dennoch zeigen gesetzliche Schritte wie die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU, dass Regulierung Wirkung entfalten kann, auch wenn der Prozess in vielen Fällen langsam und unvollständig verläuft.Die Frage bleibt, ob alternative, öffentlich geförderte soziale Netzwerke tatsächlich eine breite Nutzung finden können.

Der Erfolg von Plattformen wie Mastodon zeigt, dass es durchaus Interesse und Bedarf an kleineren, spezialisierten oder dezentralen sozialen Medien gibt. Diese sind zwar oft weniger intuitiv zu bedienen als etablierte Konzerndienste, bieten aber neue Möglichkeiten für vielfältige und qualitativ hochwertigere Online-Interaktionen. Nicht jede Plattform muss zu einem globalen Massenmedium werden; manchmal genügt ein Raum für den Austausch unter Nachbarn oder thematischen Interessen, der weniger polarisiert und mehr auf Gemeinsamkeit setzt.In Zeiten, in denen sich politische und gesellschaftliche Polarisierung verstärkt und die Kontrolle über digitale Infrastruktur zu einem geopolitischen Faktor wird, hat die Entwicklung öffentlicher oder zumindest öffentlich unterstützter sozialer Medien eine wachsende Bedeutung. Wer die digitale Zukunft gestalten will, kommt an einer Debatte über digitale Souveränität, Datenschutz und die demokratische Kontrolle von Kommunikationsplattformen nicht vorbei.

Die Frage ist weniger, ob wir öffentliche soziale Netzwerke brauchen, sondern wie wir diese gestalten, dass sie demokratisch, frei und sicher sind.Ein sozial ausgewogener und zukunftsfähiger Umgang mit sozialen Medien verlangt mehr als nur die Flucht vor Silicon Valley. Es erfordert ein Umdenken in der Rolle von Staat, Zivilgesellschaft und Technologieunternehmen ebenso wie eine aktive Gestaltung der digitalen Infrastruktur und der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Öffentlich-rechtliche soziale Netzwerke könnten hierbei eine Schlüsselrolle spielen – allerdings nur, wenn sie transparent, dezentral organisiert und von der Gesellschaft getragen werden, anstatt eine neue Form von Kontrolle durch den Staat zu werden. Die Herausforderung besteht darin, digitale Räume zu schaffen, in denen freie Meinungsäußerung und Datenschutz keine Gegensätze sind, sondern gegenseitig gestärkt werden.