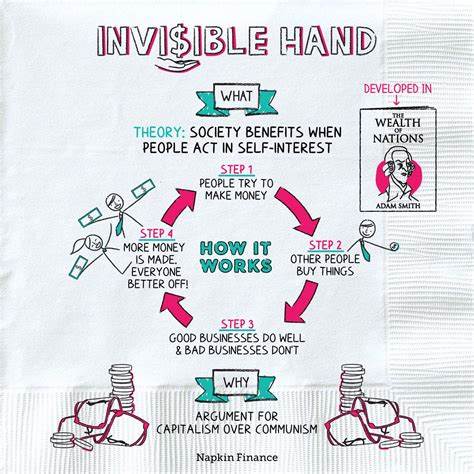

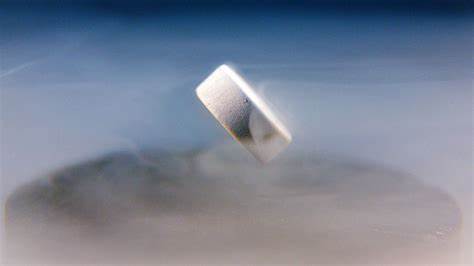

In der Welt der Softwareentwicklung begegnen Programmierer immer wieder dem Phänomen, dass sich der ursprünglich wohlüberlegte Code nach einiger Zeit verändert, oft auf eine Weise, die sich kaum rechtfertigen lässt. Man startet voller Elan und unter Beachtung aller bewährten Vorgehensweisen, doch im Laufe der Projektentwicklung scheint eine nicht greifbare Kraft den Code zu verzerren – ein stiller Einfluss, der sich Design Pressure nennt. Doch was verbirgt sich hinter diesem Konzept, und warum ist es für Entwickler so entscheidend, es zu verstehen? Der Begriff Design Pressure beschreibt den unsichtbaren Druck, den verschiedene Anforderungen, Einschränkungen und äußere Einflüsse auf die Softwarearchitektur ausüben. Dieser Druck ist nicht immer offensichtlich und manifestiert sich erst im Verlauf des Entwicklungsprozesses, wenn neue Anforderungen hinzukommen, sich Rahmenbedingungen ändern oder technische Grenzen offensichtlich werden. So kann Design Pressure auf verschiedenen Ebenen wirken – von der Wahl bestimmter Patterns über die Strukturierung von Modulen bis hin zur Modellierung von Daten und Schnittstellen.

Entwickler erleben Design Pressure als einen ständigen Balanceakt zwischen widersprüchlichen Anforderungen. Einerseits soll die Software flexibel sein, auf Änderungen reagieren und Erweiterungen problemlos ermöglichen. Andererseits fordern Aspekte wie Performance, Sicherheit oder Zeitdruck häufig Kompromisse, die den ursprünglichen Entwurf verwässern. Diese Spannungsfelder führen zu Entscheidungen, die oft als pragmatisch oder notwendig erscheinen, im Kern aber den architektonischen Idealvorstellungen widersprechen. Ohne ein Bewusstsein für diesen unaufhaltsamen Einfluss neigt der Code dazu, unübersichtlich, brüchig und schwer wartbar zu werden.

Ein zentraler Aspekt bei der Auseinandersetzung mit Design Pressure ist das Verständnis von Kopplung und Kohäsion. Während hohe Kohäsion die innere Stimmigkeit einzelner Module fördert, wird durch niedrige Kopplung die Abhängigkeit zwischen Modulen minimiert. Doch genau hier setzt der Druck vieler Anforderungen an: Um schnelle Ergebnisse zu erzielen oder technische Limitationen zu überbrücken, neigen Entwickler dazu, diese Prinzipien zu vernachlässigen. Das Resultat sind Systeme, in denen Komponenten eng miteinander verwoben sind – was spätere Änderungen erschwert und Fehlerquellen erhöht. Auch das Zusammenspiel von verschiedenen Modellierungsperspektiven unterliegt diesem Druck.

So darf man nicht die Datenmodelle mit den Objektmodellen oder den Ressourcenmodellen vermischen, obwohl dies auf den ersten Blick intuitiv erscheinen mag. Dieser Perspektivwechsel ist essentiell, um eine saubere Trennung der Verantwortlichkeiten sicherzustellen und spätere Inkonsistenzen im System zu vermeiden. Design Pressure führt hier häufig zu einem Überschuss an Komplexität, da eine klare Abgrenzung in der Praxis oft zugunsten schneller Umsetzungen geopfert wird. Ein weiterer Bereich, in dem dieser unsichtbare Einfluss spürbar wird, ist die Verwendung von ORMs (Object-Relational Mappings). Während sie eine erhebliche Erleichterung im Umgang mit Datenbanken bieten, bringen sie auch eine Reihe von Kompromissen mit sich.

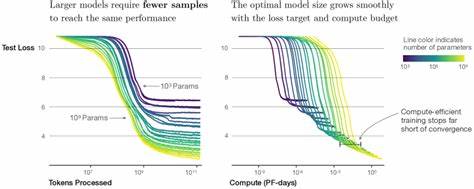

Oft entstehen problematische Muster im Umgang mit Datenzugriff, die sich langfristig im Code festsetzen. So zeigt sich Design Pressure darin, dass Entwickler gezwungen sind, zwischen bequemer Handhabung und sauberer Architekturseparation zu wählen. Aktuelle ORMs haben viele Schwächen adressiert, dennoch bleibt die fundamentale Spannung bestehen. Im Zuge moderner Softwareentwicklung spielen auch Typensysteme eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Subtilitäten von Design Pressure. Konzepte wie das Typestate-Pattern oder der Versuch, illegale Zustände durch Typen auszuschließen, sind Strategien, um den Einfluss unerwünschter Zustandsänderungen zu verringern.

Gerade Programmiersprachen wie Rust setzen hier Maßstäbe, doch auch in anderen Sprachen finden solche Ideen zunehmend Verbreitung, wie etwa die rust-ähnliche Programmierweise in Python. Darüber hinaus fordert Design Pressure Entwickler zu einer bewussten Entscheidungskultur auf. Bei der Frage, wann Daten abgebildet, wann Transformationsschichten eingefügt oder wann direkte Zugriffe sinnvoll sind, dreht sich vieles um Trade-offs. Zu viele Data Transfer Objects (DTOs) etwa können inneffizient und überladen wirken, fehlen sie hingegen, drohen Inkonsistenzen und vermischte Verantwortlichkeiten. Der Druck der Anforderungen zwingt hier zu einem ständigen Nachjustieren, das sich nur mit Erfahrung und guter Kommunikation meistern lässt.

Ein wertvoller Leitfaden zur Orientierung im Dschungel dieser Einflüsse ist der Gedanke von Amundsen’s Maxim: Beim Design von Web APIs gilt es zu erkennen, dass das Datenmodell nicht automatisch mit dem Objektmodell, dem Ressourcenmodell oder dem Nachrichtenmodell identisch sein darf. Diese strikte Trennung erleichtert die Wartung erheblich und schützt vor Nebenwirkungen, die sonst durch unbedachte Anpassungen auftreten. Auch im Bereich der asynchronen Programmierung zeigt sich die Komplexität durch Design Pressure. So führen asynchrone Methoden oftmals dazu, dass Funktionen und Klassen unterschiedliche „Farben“ erhalten, sprich: sie verhalten sich charakteristisch verschieden. Diese Unterscheidung beeinflusst maßgeblich die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes und erfordert vom Entwickler ein tiefes Verständnis der zugrundeliegenden Mechanismen.

Nicht zuletzt trägt Design Pressure dazu bei, das Zusammenspiel von funktionalem und imperative Programmierstil immer wieder neu auszutarieren. Ansätze wie der „Functional Core, Imperative Shell“ Trennung helfen dabei, den Kern der Geschäftslogik klar vom I/O-getriebenen Außenbereich zu trennen. Solche Muster ermöglichen eine größere Testbarkeit, Verständlichkeit und Qualität des Softwaresystems, indem sie Einflüsse von außen minimieren. Die Erkenntnis über Design Pressure ist folglich essenziell, um langfristig nachhaltige Software entstehen zu lassen. Es ist ein fortwährender Prozess, der die Aufmerksamkeit des Entwicklers verlangt.

Sich diesem unsichtbaren Druck bewusst zu stellen, bedeutet besser gewappnet zu sein gegen zufällige Verschlechterungen der Codebasis. Für Entwickler und Architekten ist es deshalb ratsam, sich mit Literatur und Vorträgen zu diesem Thema auseinanderzusetzen. Werke wie „Architecture Patterns with Python“ von Percival und Gregory oder „Domain-Driven Design“ von Eric Evans bieten vertiefte Einsichten. Ebenso vermitteln Vorträge von Experten zu Testbarkeit, Kopplung und funktionalem Design wertvolles Wissen, das hilft, die unsichtbare Kraft des Design Pressure zu verstehen und konstruktiv zu nutzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Design Pressure keine Schwäche im Softwareentwicklungsprozess ist, sondern eine natürliche Konsequenz komplexer, realweltlicher Anforderungen an Systeme.

Erfolgreiche Entwickler zeichnen sich dadurch aus, dass sie diese unsichtbare Hand erkennen, lernen mit ihr umzugehen und ihre Entscheidungen stets bewusst gegen sie abwägen. Wer diesem unsichtbaren Einfluss mit Wissen, Erfahrung und Offenheit begegnet, gestaltet nicht nur besseren Code, sondern trägt auch zur Professionalisierung der gesamten Branche bei.