Die Oortsche Wolke gilt als eine der faszinierendsten und zugleich rätselhaftesten Regionen unseres Sonnensystems. Dieser weit entfernte Bereich, der sich weit jenseits der Umlaufbahnen der äußeren Planeten erstreckt, beherbergt eine riesige Ansammlung eisiger Körper, die als potenzielle Quellen für langperiodische Kometen bekannt sind. In den letzten Jahren hat die Forschung bahnbrechende Hinweise auf eine spiralartige Struktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke geliefert, was tiefgreifende Schlussfolgerungen über die Entstehung, Entwicklung und Dynamik dieser bislang wenig verstandenen Region ermöglicht. Diese Entdeckung stellt nicht nur die bisherige Auffassung der Oortschen Wolke als eine relativ gleichmäßig verteilte Kugel aus eisigen Objekten infrage, sondern wirft auch neues Licht auf kosmologische Einflüsse, die das äußere Sonnensystem prägen. Historisch betrachtet wurde die Oortsche Wolke von Jan Oort im Jahr 1950 postuliert, um die Herkunft langperiodischer Kometen zu erklären, die aus allen Richtungen am Himmel auftauchen.

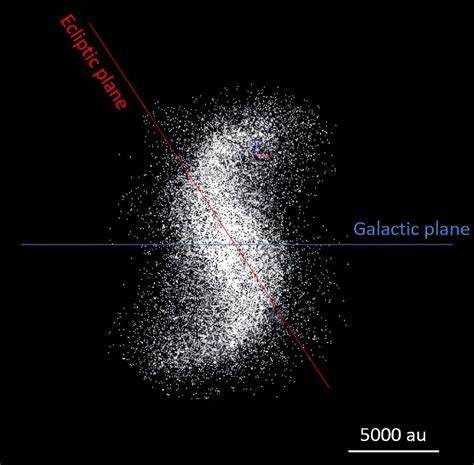

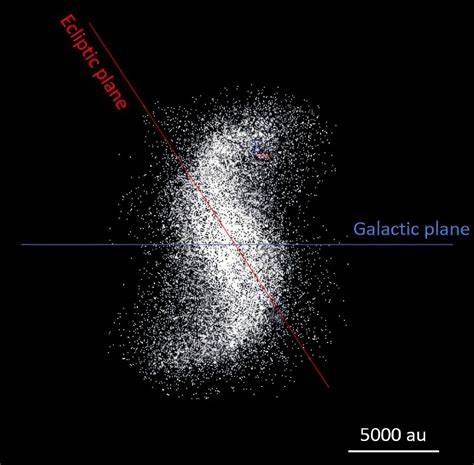

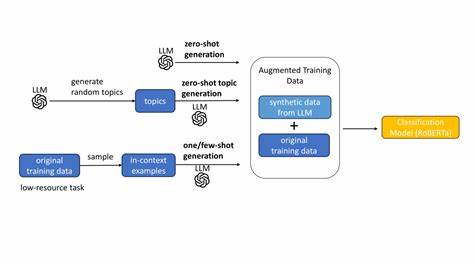

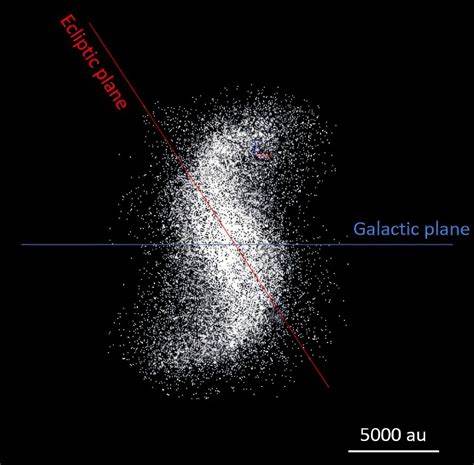

Obwohl direkte Beobachtungen dieser Region aufgrund ihrer enormen Entfernung und der winzigen Größe der enthaltenen Objekte schwierig sind, haben indirekte Messungen sowie theoretische Modelle das Bild einer weit verzweigten, kugelförmigen Hülle von Kometenobjekten geschaffen, die das Sonnensystem umgibt. Im Kern wurde angenommen, dass diese Objekte - meist Überbleibsel aus der Frühzeit der Sonnensystementwicklung - durch Gravitationskräfte der großen Planeten und äußere Einflüsse an ihre heutigen Positionen gelangt sind. Die jetzige Identifikation einer Spiralstruktur bringt einen dynamischen Aspekt hinzu, der bislang nicht in diesem Ausmaß berücksichtigt wurde. Die Spiralstruktur wurde durch hochpräzise Simulationen sowie durch Beobachtungen von Kometenbahnen und -verteilungen entdeckt. Forscher nutzen hierbei Simulationstechniken, die die Gravitationseinflüsse der Sonne, der Planeten und benachbarter Sterne sowie die Auswirkungen der galaktischen Gezeiten einbeziehen.

Dabei zeigte sich, dass die inneren Bereiche der Oortschen Wolke keine vollkommen homogene Verteilung besitzen, sondern vielmehr ein spiralartiges Muster aus materieller Anhäufung vorliegt. Dieses Muster ist nicht statisch, sondern befindet sich in einer dynamischen Bewegung, die durch die komplexen Wechselwirkungen zwischen den Objekten selbst und den gravitativen Einflüssen anderer Himmelskörper erzeugt wird. Die Entdeckung dieser Spiralstruktur ist gleichzeitig ein Beleg dafür, wie das äußere Sonnensystem eng mit seiner galaktischen Umgebung verbunden ist. Die gravitativen Gezeiten, die von der Milchstraße ausgehen, sowie gelegentliche nahe Vorüberflüge von Sternen können derartige Strukturen formen oder verstärken. Diese Dynamik ermöglicht es, Spuren der galaktischen Umgebungsbedingungen in der Verteilung von Kometen und anderen kleinen Körpern zu erkennen.

Somit werden die Objekte in der Oortschen Wolke zu einem Schatzkästchen von Informationen über die kosmische Nachbarschaft unseres Sonnenzentrums. Mit Blick auf die Entstehung des Sonnensystems eröffnen die Erkenntnisse rund um die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke neue Fragestellungen. Diese Struktur könnte Hinweise darauf geben, wie die Protoplanetare Scheibe und der frühe Planetenentstehungsprozess das äußere Reservoir der kleinen eisigen Körper beeinflusst haben. Möglicherweise spiegelt das spiralige Muster auch Restfragmente jener frühen Prozesse wider, bei denen Material aus dem inneren Bereich des Sonnensystems durch gravitative Wechselwirkungen nach außen gedrängt wurde und sich in charakteristischen Formen ansammelte. Ein wichtiger Aspekt der Spiralstruktur ist ihre potenzielle Auswirkung auf das Verhalten von Kometen, die ins innere Sonnensystem einfallen.

Da Kometen aus der Oortschen Wolke als Zeitkapseln gelten, die Hinweise auf die Urzeit des Sonnensystems liefern, bedeutet eine unterschiedliche Verteilung der Objekte auch eine Variation in den Einflugbahnen sowie Häufigkeiten solcher Himmelskörper. Die Spiralform könnte dazu beitragen, periodische Schwankungen in der Kometenaktivität zu erklären und dadurch nicht nur den Ursprung einzelner Kometen zu ergründen, sondern auch eventuelle Risiken für die Erde besser zu verstehen und vorauszusagen. Ein weiterer spannender Forschungszweig betrifft die Suche nach hypothetischen Planeten oder substellaren Objekten, deren Gravitation ebenfalls Einfluss auf die Struktur und Dynamik der Oortschen Wolke haben könnte. Die Spiralform könnte Indikatoren für solche Einflüsse liefern, etwa für einen bisher unentdeckten Planeten im äußeren Sonnensystem, der durch seine Masse und Bahn das Verteilungsmuster der Kometen beeinflusst. Wissenschaftler beobachten deshalb die Spiralstruktur besonders aufmerksam, da sie wertvolle Hinweise auf potenzielle massive Himmelskörper außerhalb der bekannten Planetenwelt geben könnte.

Die Erforschung der inneren Oortschen Wolke und ihrer Spiralstruktur erfordert aber weiterhin ausgeklügelte Technologien und Methoden. Wegen der enormen Entfernung und der kleinen Größe der Objekte im Fokus musste bislang vor allem auf Simulationen und indirekte Beobachtungsergebnisse zurückgegriffen werden. Zukünftige Weltraummissionen und verbesserte Teleskopsysteme könnten jedoch einen direkten Blick auf diese entfernten Regionen erlauben und immerhin einige der größeren eisigen Körper sichtbar machen. Solche Beobachtungen wären von unschätzbarem Wert, um die theoretischen Modelle zu überprüfen und die Dynamik der Spiralstruktur besser zu verstehen. Darüber hinaus würde ein besseres Verständnis der Oortschen Wolke auch die allgemeine Planetologie bereichern, denn ähnliche Strukturen könnten in anderen Sternensystemen existieren.

Die Erkenntnisse über die Spiralstruktur im eigenen Sonnensystem können somit als Vorlage dienen, um vergleichbare Phänomene in Exoplanetensystemen zu untersuchen und die Bedingungen für die Entstehung von Kometen und kleinen Körpern generell zu erforschen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke das Bild unseres äußeren Sonnensystems erheblich erweitert. Sie offenbart nicht nur eine bisher verborgene Komplexität und Dynamik, sondern bietet auch faszinierende Anknüpfungspunkte für die Untersuchung der Ursprünge von Kometen, der planetaren Entwicklung und der galaktischen Einflüsse auf unser Sonnensystem. Zukünftige Forschungen und technologische Fortschritte werden sicher weitere spannende Details zutage fördern und dabei helfen, das Mysterium der Oortschen Wolke und ihrer spiraligen Struktur noch besser zu verstehen.