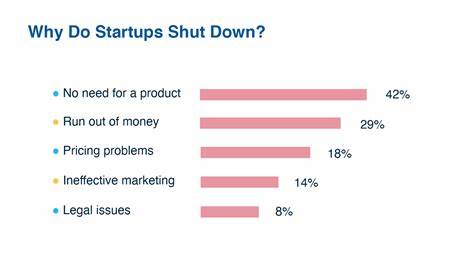

In der heutigen wissenschaftlichen Forschung spielt die sorgfältige Datenanalyse eine entscheidende Rolle für valide und reproduzierbare Ergebnisse. Ein immer wieder auftauchendes Problem ist das sogenannte P-Hacking, das die Integrität von Studienergebnissen gefährdet und zu verzerrten oder irreführenden Schlussfolgerungen führen kann. P-Hacking beschreibt Praktiken, bei denen Forschende absichtlich oder unbewusst Daten so auswerten oder manipulieren, dass die p-Werte eines Tests eine statistische Signifikanz unter dem vielfach verwendeten Schwellenwert von 0,05 zeigen – unabhängig davon, ob der beobachtete Effekt tatsächlich robust oder relevant ist. Um die Qualität und Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Arbeiten zu sichern, ist es essenziell, das Konzept von P-Hacking zu verstehen und Strategien zu seiner Vermeidung zu implementieren. P-Hacking entsteht häufig aus dem Druck, publizierbare und signifikante Ergebnisse zu erzielen.

In einem wettbewerbsintensiven Forschungsumfeld mit hohem Publikationsdruck und Fördermittelkonkurrenz kann es verlockend sein, Ergebnisse so lange zu analysieren oder verschiedene statistische Methoden auszuprobieren, bis ein signifikanter Effekt sichtbar wird. Dabei ist die Versuchung groß, bereits frühzeitig auf Teilergebnisse zu schauen, um schnell auf vielversprechende Daten zuzugreifen, oder multiple Tests durchzuführen, ohne vorher festgelegte Hypothesen klar zu formulieren. Diese Vorgehensweisen erhöhen jedoch das Risiko, zufällige oder nicht-repräsentative Effekte als echte Befunde zu interpretieren. Um P-Hacking zu vermeiden, sind präventive Maßnahmen in der Forschungsplanung besonders wichtig. Bereits vor Beginn der Datenerhebung sollte eine klare, transparente Hypothesenformulierung erfolgen, die genau definiert, welche Effekte erwartet werden und wie diese getestet werden.

Eine verbindliche Festlegung des Forschungsdesigns und der statistischen Analysemethoden minimiert flexibel interpretierbare Entscheidungen im Nachhinein. Zudem empfiehlt es sich, den Forschungsplan, sogenannte Pre-Registrierungen, öffentlich zugänglich zu machen. Dies schafft Verbindlichkeit und fördert Transparenz, da Analyseentscheidungen im Vorfeld dokumentiert sind und nicht an bereits bekannte Daten angepasst werden können. Eine weitere Möglichkeit, P-Hacking vorzubeugen, besteht in der Verwendung von adäquaten statistischen Methoden und Techniken, die Überanpassungen an die Daten verhindern. Beispielsweise sollte die Durchführung multipler Tests mit geeigneten Korrekturverfahren wie der Bonferroni-Korrektur oder der Falschentdeckungsrate (False Discovery Rate) einhergehen, um den erhöhten Fehlerwahrscheinlichkeiten Rechnung zu tragen.

Ebenso tragen robuste Verfahren, die weniger empfindlich auf Ausreißer reagieren, sowie eine transparente Dokumentation aller durchgeführten Analysen dazu bei, Verzerrungen zu reduzieren und die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Datenvisualisierung ist ein weiteres Werkzeug, um die Integrität der Analyse zu stärken. Durch graphische Darstellungen lassen sich Muster, Ausreißer und mögliche Inkonsistenzen sichtbar machen, bevor statistische Tests durchgeführt werden. Dies ermöglicht eine fundiertere Interpretation und kann helfen, unbeabsichtigte Fehler oder Verzerrungen zu entdecken. Auch Peer-Review und die Einbindung von Statistikexpertise in den Forschungsprozess sind wichtige Maßnahmen.

Durch kritisches Feedback und fachkundige Begleitung wird die Qualität der Arbeit verbessert und potenzielle P-Hacking-Praktiken können frühzeitig identifiziert und korrigiert werden. Darüber hinaus gewinnt der offene Zugang zu Forschungsdaten und Analysecode zunehmend an Bedeutung. Indem Wissenschaftler ihre Rohdaten und vollständige Dokumentationen veröffentlichen, schaffen sie Vertrauen in ihre Ergebnisse und ermöglichen es anderen Forschern, die Studien zu reproduzieren und zu überprüfen. Diese Offenheit wirkt der Intransparenz entgegen, die häufig die Grundlage für P-Hacking bildet, und fördert eine Kultur der wissenschaftlichen Ehrlichkeit. Nicht zuletzt ist das Bewusstsein für P-Hacking und dessen Konsequenzen bei Forschenden selbst entscheidend.

Bildung und Schulungen zu statistischen Grundlagen und ethischer Forschungspraxis sollten fester Bestandteil der wissenschaftlichen Ausbildung sein. Nur wenn Wissenschaftler die Risiken von Fehlinterpretationen und Manipulationen verstehen, können sie gezielt dagegen vorgehen. Dabei geht es nicht nur um die Vermeidung von absichtlichem Fehlverhalten, sondern auch um die Sensibilisierung für unbewusste Fehlerquellen und methodische Fallstricke. Insgesamt erfordert die Vermeidung von P-Hacking eine Kombination aus gründlicher Planung, methodischer Sorgfalt, Transparenz und ethischem Bewusstsein. Wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen nur dann an Wert und Ansehen, wenn sie auf validen und nachvollziehbaren Daten basieren.

Indem Forscherinnen und Forscher proaktiv Strategien zur Minimierung von P-Hacking anwenden, leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einer verlässlicheren und glaubwürdigeren Wissenschaft, die letztlich der gesamten Gesellschaft zugutekommt.

![FTC Accomplishments June 2021 – January 2025 [pdf]](/images/881F36F7-C764-4EAF-8D21-0644C30A0670)