Kreativität gilt als eine der faszinierendsten und komplexesten Fähigkeiten des menschlichen Gehirns. Sie zeigt sich in unterschiedlichsten Formen – sei es in der Musik, Literatur, bildender Kunst oder der Fähigkeit, innovative Ideen zu entwickeln. Trotz jahrzehntelanger Forschung war die genaue neuronale Grundlage kreativer Prozesse bislang schwer zu fassen. Neueste Studien von Neurowissenschaftlern eröffnen jedoch spannende Einblicke: Es wurde ein gemeinsamer Hirnkreis identifiziert, der Kreativität über verschiedene Domänen hinweg verbindet. Diese Entdeckung hat weitreichende Implikationen, sowohl für das Verständnis kreativer Fähigkeiten als auch für die Auswirkungen von Hirnverletzungen und neurodegenerativen Erkrankungen.

Die Forschung mit functional MRI (fMRI) hat gezeigt, dass in kreativen Aufgaben typischerweise nicht nur einzelne Gehirnregionen, sondern komplexe Netzwerke aktiv sind. Eine Gruppe von Forschern des Center for Brain Circuit Therapeutics am Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, untersuchte Daten von über 850 Teilnehmern aus 36 verschiedenen Studien zur kreativen Gehirnaktivität. Dabei verwendeten sie die Methode des sogenannten Koordinaten-Netzwerk-Mappings, um funktionelle Verbindungen zwischen aktivierten Hirnregionen zu analysieren, basierend auf den Ruheaktivitätsdaten von 1.000 gesunden Erwachsenen. Das prägnante Ergebnis: Obwohl die bei kreativen Aufgaben aktivierten Hirnareale variieren, zeigten 86 Prozent der Studien eine Verbindung zu einem gemeinsamen Gehirnkreis.

Besonders auffällig war die negative funktionelle Kopplung mit dem rechten Frontallappen, genauer gesagt mit der rechten Stirnpolregion (right frontal pole). Das bedeutet, dass bei erhöhter Aktivität kreativer Gehirnbereiche die Aktivierung der rechten Stirnpolregion abnimmt. Diese Aktivitätsreduktion könnte eine hemmende Rolle bei der kreativen Entfaltung spielen. Dieses Forschungsergebnis ist deshalb bedeutend, weil es den widersprüchlichen Befund erklärt, dass manche Menschen nach Hirnverletzungen oder im Verlauf neurodegenerativer Erkrankungen plötzlich verstärkt kreative Fähigkeiten zeigen können. Beispielsweise konnten Patienten mit Schädigungen in der rechten Stirnpolregion in einigen Fällen eine gesteigerte kreative Produktivität aufweisen.

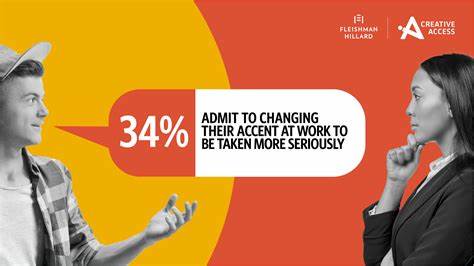

Diese Beobachtung unterstützt die Hypothese, dass die rechte Stirnpolregion eine Art „Torwächter“ im Gehirn ist, der selbstkritische Bewertung und Regelbefolgung steuert, also eine Selbstzensur vornimmt. Wenn dieser Bereich durch Krankheit oder Verletzung beeinträchtigt wird, könnte die Hemmung solcher selbstregulierenden Prozesse nachlassen, wodurch freiere und unkonventionelle kreative Gedanken Zugang finden. Zusätzlich fanden Forscher Hinweise darauf, dass neurodegenerative Erkrankungen wie die semantische Variante der primär progressiven Aphasie oder die Verhaltensvariante der frontotemporalen Demenz mit einer Vermehrung kreativer Leistungen assoziiert sind. Die Hirnatrophiemuster bei Betroffenen dieser Krankheiten korrelieren stark mit den identifizierten Schaltkreisen und insbesondere mit Bereichen, die negativ mit der rechten Stirnpolregion verbunden sind. Dies stützt die Idee, dass eine Verschiebung oder Degeneration dieser Netzwerke unter bestimmten Umständen plötzlich den Kreativitätsfluss begünstigen kann.

Diese Erkenntnis steht im Einklang mit vorherigen Studien, die während kreativer Aufgaben wie der Improvisation eine verminderte Aktivität in Teilen des Frontallappens beobachten konnten. Die Reduzierung der Kontrolle durch den Frontallappen ermöglicht offenbar ein freieres Assoziieren und die Generierung neuer Ideen. Es ist ein Gegenpol zu einem streng regelbasierten, zielorientierten Denken, das in vielen Alltagssituationen sinnvoll, bei kreativen Prozessen jedoch hinderlich sein kann. Die Implikationen der Entdeckung gehen über rein wissenschaftliches Interesse hinaus. Das Verständnis der neuronalen Mechanismen kreativen Denkens könnte beispielsweise die Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze unterstützen.

Etwa könnte durch gezielte Stimulation bestimmter Hirnregionen versucht werden, kreative Fähigkeiten bei Menschen mit Erkrankungen oder Verletzungen zu fördern. Auch bei der Rehabilitation nach Hirnschäden ließe sich dieses Wissen nutzen, um kognitive Funktionen gezielter zu fördern und neuroplastische Prozesse zu unterstützen. Darüber hinaus wirft die Studie ein neues Licht auf das Phänomen der sogenannten paradoxe funktionale Erleichterung, bei der eine Schädigung in einem Hirnbereich paradoxerweise zur Verbesserung einer anderen Funktion führt. Im Kontext der Kreativität kann dies erklären, warum Patienten mit bestimmten neurologischen Erkrankungen oder Verletzungen unverhofft zu künstlerischer Produktivität finden. Dieses Verständnis trägt zu einer differenzierteren Sicht auf Neurodiversität bei und hilft, Krankheitsprozesse nicht nur als Defizite, sondern auch als potenzielle Quellen neuer Fähigkeiten zu betrachten.

Trotz aller Fortschritte betonen die Wissenschaftler auch die Komplexität des Themas. Kreativität ist multifaktoriell und stützt sich auf die Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher Hirnregionen. Die identifizierte Schaltung bildet einen gemeinsamen Nenner, erklärt aber nicht alle Varianten individueller kreativer Prozesse. Außerdem handeln es sich bei den Studien überwiegend um korrelative Befunde und retrospektive Analysen, die einen direkten kausalen Zusammenhang nicht vollständig beweisen können. Zukünftige Untersuchungen, unter anderem mit gezielter Hirnstimulation, sind notwendig, um diese Zusammenhänge tiefer zu erforschen und therapeutisch zu nutzen.