Die Softwareentwicklung steht heute vor vielfältigen Herausforderungen. Performance, Sicherheit und Wartbarkeit sind ebenso wichtig wie die Skalierbarkeit und plattformübergreifende Ausführung einer Anwendung. Rust und Java sind zwei Sprachen, die sich in diesen Bereichen hervorragend ergänzen. Während Java als eine der am weitesten verbreiteten Programmiersprachen mit einer riesigen Entwickler-Community und solider Plattformunabhängigkeit punktet, bietet Rust moderne Werkzeuge für Speicher- und Systemprogrammierung mit einem Fokus auf Geschwindigkeit und Sicherheit. Die Kombination beider Welten eröffnet neue Möglichkeiten, um die Stärken von beiden Sprachen zu nutzen und in einem einzigen Projekt zusammenzuführen.

Doch welche Lessons lassen sich aus der Praxis im Umgang mit der Vermischung von Rust und Java ziehen? Die Antwort liegt in der richtigen Anwendung von Java Native Interface (JNI), der Verwaltung von Speicher und Ressourcen, der Vereinheitlichung von Logging sowie der Behandlung asynchroner Abläufe und Fehler über Sprachgrenzen hinweg. Zunächst ist zu verstehen, dass JNI als Brücke zwischen Java und nativem Code, darunter auch Rust, fungiert. Es gestattet Java-Programmen, Funktionen aus C, C++ oder eben Rust aufzurufen, um Leistungsvorteile oder erweiterte Hardwarezugriffe zu nutzen, die mit reinem Java nur schwer realisierbar wären. Die besondere Herausforderung besteht darin, dass JNI keine Magie vollbringt, sondern eine komplexe Schnittstelle bietet, die mit Vorsicht zu handhaben ist. Fehlerhafte Speicherverwaltung oder falsche Thread-Behandlung können leicht zu Instabilitäten führen.

Ein gründliches Verständnis der Speicherbereiche in Java und Rust ist für eine sichere Integration daher unerlässlich. Java verwaltet Speicher hauptsächlich über den Garbage Collector (GC), der sich automatisch um die Zuordnung und Freigabe von Speicher auf dem Java Heap kümmert. Rust hingegen verfolgt ein explizites Speichermanagement mit Ownership- und Borrowing-Konzepten, die zur Kompilierzeit für Sicherheit sorgen. Werden nun Funktionen in Rust aufgerufen, die Speicher allokieren, so befinden sich diese Daten außerhalb des Java Heaps – im nativen Speicher. Damit entstehen Verantwortlichkeiten, da dieser Speicher nicht vom GC überwacht wird.

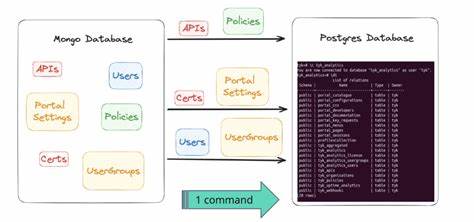

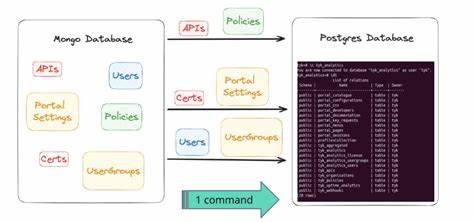

Um Speicherlecks und Abstürze zu vermeiden, müssen Entwickler sicherstellen, dass allokierter nativer Speicher explizit freigegeben wird. Eine der besten Praktiken ist es, die Lebenszeit von Objekten klar über Codegrenzen hinweg zu definieren und gegebenenfalls Rust-Seitige Wrapper einzusetzen, die sich an Java-Objektlebenszyklen orientieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Distribution von Rust-Bibliotheken innerhalb eines Java-Projektes. Da Java-Bytecode plattformunabhängig ist, Rust-Binärdateien aber plattformspezifisch kompiliert werden müssen, steht man vor einer Herausforderung: Wie kann man gemeinsame Pakete generieren, die auf verschiedenen Systemen nahtlos funktionieren? Die Antwort liegt in der geschickten Strukturierung der Artefakte. Statt separate Java-Archive (JARs) für jede Zielplattform zu bauen, ist es praktikabel, alle plattformspezifischen Rust-Bibliotheken in einem einzigen JAR zu bündeln und sie zur Laufzeit dynamisch je nach Hostplattform zu laden.

Dieses Vorgehen reduziert den Verwaltungsaufwand und erleichtert die Auslieferung und den Betrieb der Software erheblich. Neben der technischen Integration ist die Fehlersuche bei Mixed-Language-Projekten ein kritischer Faktor. Hier bietet eine vereinheitlichte Loggingstrategie große Vorteile. Sowohl Rust als auch Java verfügen über eigene Logging-Mechanismen. Werden sie jedoch unabhängig voneinander betrieben, entstehen disparate Logdateien mit unterschiedlicher Struktur, was Debugging unnötig erschwert.

Eine professionelle Lösung sieht vor, alle Logs über ein gemeinsames Backend zu leiten, beispielsweise SLF4J in Java, während Rust Logs über JNI an dieses System weiterleitet. So entstehen zentrale Logströme mit konsistenter Formatierung, die für Entwickler schneller analysierbar sind und Fehlerquellen zielgerichtet sichtbar machen. Moderne Software setzt zunehmend auf asynchrone Programmierung, um auf effiziente Weise mit IO-Operationen und Nebenläufigkeiten umgehen zu können. Das stellt eine weitere Hürde dar, denn JNI unterstützt keine nativen async-Methoden und Java und Rust setzen asynchrone Paradigmen unterschiedlich um. Der pragmatische Weg besteht darin, in Rust asynchrone Funktionen zu implementieren, deren Ergebnisse an Java über CompletableFuture-Objekte übergeben werden.

Dabei werden in Rust asynchrone Tasks mit einem Runtime-Framework wie Tokio verwaltet, und auf Java-Seite wartet entsprechend eine Future-Instanz, bis das Ergebnis verfügbar ist. So bleibt die Java-Anwendung reaktiv und blockiert nicht den Main-Thread, während die Rust-Seite im Hintergrund rechenintensive oder IO-lastige Operationen ausführt. Fehlerbehandlung über Sprachgrenzen hinweg ist oft unterschätzt, aber entscheidend für eine robuste Anwendungsarchitektur. Rust setzt auf das Result-Typ-System, das Erfolg und Fehler als Werte differenziert. Java hingegen nutzt Ausnahmen als Kontrollflussmechanismus.

Um konsistente Reaktionen auf Fehler zu ermöglichen, werden Rust-Fehler beim Grenzübertritt in Java-Ausnahmen umgewandelt und vice versa. Das erfolgt durch das gezielte Überprüfen von Rust-Ergebnissen und das Werfen von Java RuntimeExceptions oder spezifischen Ausnahmearten mittels JNI. Dieses Vorgehen schafft eine einheitliche Fehlerbehandlung, die Entwickler leichter verstehen und warten können. Die Kombination von Rust und Java bietet somit eine ausgewogene Mischung aus Performance, Sicherheit und Komfort. Rust liefert nativen Code mit hoher Geschwindigkeit und Sicherheitsgarantien durch moderne Sprachfeatures, wohingegen Java das große Ökosystem von Bibliotheken, Tools und eine bewährte Plattformunabhängigkeit bereitstellt.

Die Herausforderung liegt darin, diese Welten effektiv und risikoarm zu verbinden. Aktive Open-Source-Projekte und Beispiele wie rust-java-demo zeigen, wie Entwickler bibliotheksübergreifende Funktionalitäten praktisch umsetzen können. Sie demonstrieren etwa die Paketierung plattformübergreifender Rust-Bibliotheken in einem Multi-Plattform-JAR, einheitliches Logging zwischen Rust und Java über SLF4J, sichere Speicherverwaltung und sophisticated async-Interoperabilität mit CompletableFutures. Zudem stellt der Umgang mit gemeinsamen Ressourcen und Fehlermechanismen eine Blaupause für industrielle Anwendungen dar. Ein zukunftsträchtiger Trend ist die Nutzung von Rust-Komponenten in großen Java-basierten Systemen zur Maximierung der Performance in kritischen Bereichen, etwa Datenverarbeitung, kryptographischen Funktionen oder hardware-nahen Anwendungen.

Gleichzeitig ermöglicht die Integration weiterhin die Verwendung von Java für hohe Abstraktionsebene, Benutzerinterface und plattformübergreifende Logik. Entwickler, die sich in der Migration oder Erweiterung ihrer Projekte von Java nach Rust oder in hybriden Architekturen bewegen, profitieren von soliden Konzepten wie bewusstem Speichermanagement, Plattform-agnostischer Bereitstellung von nativen Bibliotheken, harmonisiertem Logging und asynchroner Integration. Der medizinische Umgang mit technischen Besonderheiten des JNI und ein feines Verständnis von Thread- und Speichergrenzen sind Schlüssel, um das volle Potenzial der Rust-Java-Integration auszuschöpfen. Zusammengefasst eröffnen die Lessons aus der Vermischung von Rust und Java eine neue Dimension der Softwareentwicklung. Sie ermöglichen es, die historisch gewachsenen Stärken beider Sprachen in einem stabilen, performanten und wartbaren System zu vereinen.

Der praktische Nutzen zeigt sich in realen Projekten – sowohl in Open-Source-Initiativen als auch in kommerziellen Anwendungen, die von der Geschwindigkeit und Sicherheit der Rust-Komponenten profitieren, ohne auf die Flexibilität, die bewährte Infrastruktur und das Ökosystem von Java zu verzichten. Die Zukunft hybrider Systeme liegt in der intelligenten Symbiose aus Sprache, Plattform und Anforderungen. Die Lessons, die aus der Praxis der Rust-Java-Kombination gewonnen werden, helfen dabei, den Architektur-Entwurf sensibel zu steuern und Implementierungen effizient umzusetzen. Für Entwickler bedeutet das weniger Fehler, höhere Produktivität und die Möglichkeit, mit modernen Technologien weiter voranzuschreiten – auf Basis eines transparenten, verständlichen und sicheren Integrationsmodells.