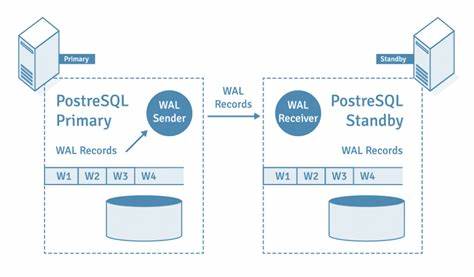

Die physische Streaming-Replikation in PostgreSQL ermöglicht es, eine Echtzeitkopie der Datenbank auf einem Standby-Server zu pflegen, der kontinuierlich alle Änderungen vom Primärserver überträgt. Dies schafft eine hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit, da der Standby-Server im Notfall schnell die primäre Rolle übernehmen kann. Zudem kann er für leseintensive Abfragen genutzt werden, wodurch die Last des Hauptservers deutlich minimiert wird. Für Ingenieure, die mit Linux vertraut, aber neu im Bereich PostgreSQL-Replikation sind, bietet diese Anleitung einen verständlichen und praxisorientierten Einstieg in das Thema. Um eine reibungslose Replikation zu gewährleisten, sollten zwei möglichst identische Linux-Server vorbereitet werden, auf denen jeweils PostgreSQL 16 installiert ist.

Die Konsistenz in Betriebssystem, Hardware und PostgreSQL-Version ist entscheidend, da physische Replikation nur zwischen kompatiblen Systemen funktioniert. Weiterhin muss der Standby-Server auf den Primärserver über das Netzwerk auf dem Port 5432 zugreifen können. Bei Cloud-Umgebungen wie AWS sind entsprechende Sicherheitsgruppen so zu konfigurieren, dass eingehende Verbindungen vom Standby auf den Primärserver erlaubt sind. Es empfiehlt sich, für die Replikation private Netzwerkschnittstellen zu verwenden, um sicherheits- und latenztechnische Vorteile zu erzielen. Als Nächstes wird der Primärserver für die Replikation eingerichtet.

Hierzu wird die Datei postgresql.conf bearbeitet. Dabei wird listen_addresses so gesetzt, dass externe Verbindungen zugelassen werden, beispielsweise durch Verwendung von '*'. Das wal_level-Parameter wird überprüft und gegebenenfalls auf 'replica' gesetzt, um ausreichende Write-Ahead-Log-Informationen für die Standby-Server bereitzustellen. Der Wert max_wal_senders sollte die Anzahl der geplanten Standbys berücksichtigen und entsprechend angepasst werden.

Das wal_keep_size kann optional definiert werden, um ältere WAL-Segmente länger aufzubewahren und so dem Standby das Nachholen von Updates zu erleichtern. Wer eine erweiterte Ausfallsicherung benötigt, kann den Archivierungsmodus aktivieren und die WAL-Dateien zusätzlich archivieren. Änderungen an der Konfiguration werden durch einen Neustart des PostgreSQL-Dienstes wirksam. Parallel dazu erstellt man auf dem Primärserver einen dedizierten Benutzer für die Replikation mit dem REPLICATION-Attribut und setzt ein sicheres Passwort. Die Datei pg_hba.

conf wird angepasst, damit Verbindungen des Standby-Servers für den neuen Replikationsbenutzer mit verschlüsselter Passwort-Authentifizierung erlaubt sind. Nach der Konfiguration wird die PostgreSQL-Konfiguration neu geladen, sodass die Änderungen sofort greifen. Anschließend erfolgt auf dem Standby-Server die Initialisierung der Datenbank. Nach Installation von PostgreSQL 16 wird der Datenordner geleert, um Platz für das Basis-Backup zu schaffen. Der Befehl pg_basebackup ermöglicht das Kopieren eines konsistenten Snapshots der Primärdatenbank inklusive WAL-Informationen direkt vom Primärserver.

Dabei werden wichtige Parameter wie Hostadresse, Benutzer und Zielverzeichnis angegeben. Das Flag -R sorgt dafür, dass der Standby automatisch als Replikat konfiguriert wird, indem eine Datei standby.signal erstellt und die Verbindungseinstellungen in postgresql.auto.conf eingetragen werden.

Durch dieses Verfahren entfällt die manuelle Erstellung von Recovery-Dateien, wie es in älteren PostgreSQL-Versionen notwendig war. Zusätzlich sollte die Konfiguration auf dem Standby überprüft werden, insbesondere der Parameter hot_standby muss aktiviert sein, damit der Standby während der Replikation Lesezugriffe unterstützt. Die listen_addresses werden so gesetzt, dass der Standby für administrative Zugriffe oder read-only Clients erreichbar ist. Nach diesen Schritten kann der PostgreSQL-Dienst auf dem Standby gestartet werden, der nun versucht, sich mit dem Primärserver zu verbinden und das Streaming der WAL-Daten aufzunehmen. Die erfolgreiche Replikation lässt sich auf dem Primärserver durch Abfragen der Sicht pg_stat_replication überprüfen.

Hier zeigt sich, ob der Standby aktiv verbunden ist und ob die Übertragung von WAL-Daten läuft. Auf dem Standby kann mit pg_is_in_recovery() bestätigt werden, dass sich die Instanz im Wiederherstellungsmodus befindet. Zusätzlich liefert die Sicht pg_stat_wal_receiver aussagekräftige Informationen über den Replikationsstatus und eventuelle Verzögerungen. Für den produktiven Betrieb ist es unabdingbar, die Replikation kontinuierlich zu überwachen. Das Monitoring umfasst neben den PostgreSQL-Sichten auch die Prüfung der Logs auf beiden Servern, um Warnungen und Fehler rechtzeitig zu erkennen.

Das Blockieren von WAL-Transaktionen durch Replikationsslots sollte beobachtet werden, um Speicherüberlauf zu vermeiden. Netzwerkqualität und Systemressourcen spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle für eine stabile und performante Replikation. In Cloud-Umgebungen gilt es zusätzlich, Firewallregeln und Sicherheitsgruppen präzise zu konfigurieren, um Zugriffe auf den Datenbankport zu ermöglichen, allerdings sicherheitstechnisch zu beschränken. Beim Einsatz von Archivierung in der Cloud kann der Einsatz von rollenbasierten Zugriffsrechten für die benötigten Speicherdienste, wie AWS IAM-Rollen für die Nutzung von S3, die Betriebssicherheit deutlich erhöhen. Die Latenz bei standortübergreifender Replikation ist insbesondere bei synchronem Modus kritisch zu beachten.

Hier empfiehlt sich oft der asynchrone Modus für bessere Performance. Die beschriebenen Grundlagen sind ideal für den Aufbau einer robusten Hochverfügbarkeitslösung mit PostgreSQL 16, die sich sowohl für On-Premise Installationen als auch für Cloud-Deployments eignet. Mit steigenden Anforderungen an Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit kann die Lösung um weitere Standby-Server erweitert und die Konfiguration um synchrone Replikation ergänzt werden. Dabei sollte stets auf eine abgestimmte Überwachung und regelmäßige Backups geachtet werden, da Replikation allein keinen vollständigen Schutz gegen Datenverlust bietet. Abschließend ist festzuhalten, dass die native physische Streaming-Replikation von PostgreSQL eine stabile und funktionale Grundlage für moderne Datenbank-Infrastrukturen darstellt.

Die einfache Bedienung dank automatisierter Tools wie pg_basebackup und die umfassenden Monitoring-Mechanismen ermöglichen Administratoren eine zuverlässige Betreuung und zeitnahe Fehlererkennung. Die vorgestellten Schritte sorgen dafür, dass PostgreSQL-Datenbankserver in produktiven Umgebungen mit minimaler Ausfallzeit betrieben und im Fehlerfall schnell und sicher wiederhergestellt werden können.