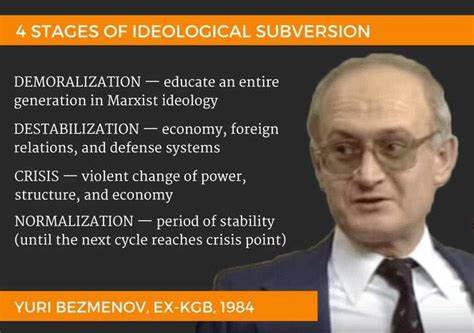

In unserer zunehmend vernetzten Welt stellt die Verbreitung von Fehlinformationen eine ernsthafte gesellschaftliche Herausforderung dar. Die Fähigkeit, irreführende oder falsche Informationen zu erkennen und sich dagegen zu wappnen, ist eine entscheidende Kompetenz geworden. Doch was genau macht Menschen anfällig für die Aufnahme und Weitergabe von Fehlinformationen? Welche psychologischen, sozialen und technologischen Faktoren spielen eine Rolle? Und wie können wir diese Anfälligkeit profilieren, um gezielt Maßnahmen gegen die Verbreitung von falschen Nachrichten zu ergreifen? Das Konzept der Fehlinformationsanfälligkeit bezieht sich auf die Tendenz eines Individuums, falsche oder irreführende Informationen zu glauben, zu teilen oder darauf basierende Entscheidungen zu treffen. Diese Empfänglichkeit ist nicht nur eine Frage von Bildungsniveau oder Intelligenz. Vielmehr handelt es sich um ein vielschichtiges Phänomen, das von kognitiven Verzerrungen, emotionalen Faktoren, sozialen Zugehörigkeiten und digitalen Verhaltensmustern beeinflusst wird.

Psychologische Untersuchungen zeigen, dass Menschen oft Informationen bevorzugen, die ihre bereits bestehenden Überzeugungen bestätigen – ein Effekt, der als Bestätigungsfehler (confirmation bias) bekannt ist. Dieses Phänomen sorgt dafür, dass Fehlinformationen, die zu persönlichen Weltanschauungen passen, besonders leicht angenommen werden. Emotionen spielen hierbei eine Schlüsselrolle; Angst oder Wut können rationales Denken einschränken und die Anfälligkeit für manipulative Inhalte erhöhen. Neben psychologischen Aspekten sind auch soziale Faktoren relevant. Menschen sind soziale Wesen und orientieren sich häufig an ihrem Umfeld.

Soziale Medien verstärken diese Dynamik, indem sie echo chambers schaffen, in denen Nutzer vor allem mit ähnlichen Meinungen konfrontiert werden. Dieses Umfeld begünstigt die Verbreitung von Fehlinformationen, da die kritische Hinterfragung von Inhalten abnimmt und soziale Bestätigung als Indiz für Wahrhaftigkeit wahrgenommen wird. Technologische Entwicklungen tragen ebenfalls zur Komplexität bei. Algorithmen, die auf Engagement- und Klickzahlen optimiert sind, fördern oft sensationelle oder polarisierende Inhalte. Dies kann zur Verbreitung von Fehlinformationen führen, da solche Nachrichten tendenziell mehr Aufmerksamkeit erhalten als nüchterne Fakten.

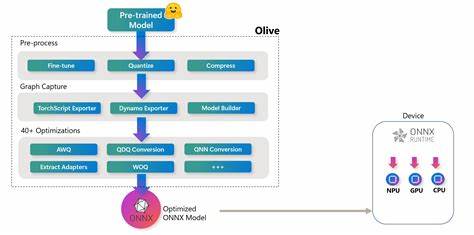

Die Geschwindigkeit und Reichweite moderner Kommunikationskanäle erschweren es zudem, falsche Informationen rechtzeitig zu erkennen und zu korrigieren. Vor diesem Hintergrund gewinnt das Profiling von Fehlinformationsanfälligkeit an Bedeutung. Hierbei handelt es sich um den Versuch, anhand von Verhaltensdaten, demografischen Merkmalen, psychologischen Profilen und Nutzungsmustern zu bestimmen, welche Personen oder Gruppen besonders empfänglich für Fehlinformationen sind. Solche Profile können dazu dienen, gezielte Bildungsmaßnahmen zu entwickeln, personalisierte Warnhinweise zu implementieren oder die Verbreitung von Falschmeldungen einzudämmen. Eine vielversprechende Strategie basiert auf der Nutzung von maschinellem Lernen und Datenanalyse.

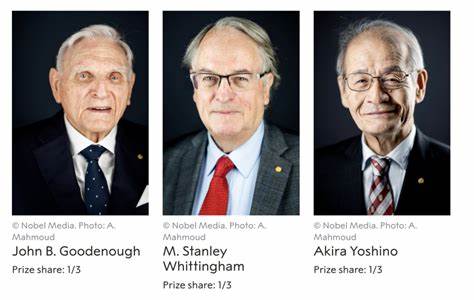

Durch die Auswertung großer Datenmengen aus sozialen Netzwerken und digitalen Plattformen lassen sich Muster im Nutzerverhalten identifizieren, die auf eine erhöhte Anfälligkeit für Fehlinformationen hindeuten. Faktoren wie die Interaktion mit kontroversen Inhalten, das Teilen von nicht verifizierten Quellen oder eine starke Polarisation im Nutzerprofil können als Indikatoren dienen. Wissenschaftliche Studien, die sich mit der Thematik beschäftigen, zeigen zudem, dass die Vermittlung von Medienkompetenz essenziell ist. Menschen, die über ein besseres Verständnis von Quellenbewertung, Logik und kritischem Denken verfügen, sind weniger anfällig für irreführende Informationen. Daher fließen Erkenntnisse aus dem Profiling auch in Bildungsprogramme ein, die darauf abzielen, die Resilienz gegenüber Fake News zu stärken.

Nicht zu vernachlässigen sind auch ethische und datenschutzrechtliche Aspekte beim Profiling. Die Erhebung und Analyse persönlicher Daten müssen transparent und verantwortungsvoll erfolgen, um Missbrauch und Diskriminierung zu vermeiden. Zudem sollte die Förderung der Informationskompetenz nicht als Werkzeug der Überwachung verstanden werden, sondern als Hilfestellung zur Selbstbestimmung im digitalen Raum. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rolle von Plattformen und staatlichen Institutionen. Digitale Anbieter stehen in der Verantwortung, Mechanismen zu implementieren, die die Verbreitung von Fehlinformationen erschweren.

Dies reicht von der automatisierten Erkennung problematischer Inhalte bis hin zu Nutzerwarnungen und der Förderung vertrauenswürdiger Quellen. Auch gesetzliche Regelungen können einen Beitrag leisten, ohne dabei die Meinungsfreiheit unangemessen einzuschränken. Das Profiling der Fehlinformationsanfälligkeit ist somit ein komplexer Prozess, der interdisziplinäre Ansätze erfordert. Psychologen, Datenwissenschaftler, Pädagogen und Juristen müssen zusammenarbeiten, um ganzheitliche Lösungen zu entwickeln. Die Kombination aus technischer Innovation, bewusster Medienbildung und politischen Rahmenbedingungen bietet die beste Chance, Fehlinformationen wirksam entgegenzuwirken.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Identifikation von Personen, die besonders empfänglich für Fehlinformationen sind, nicht als Stigma, sondern als Chance verstanden werden sollte. Nur durch gezielte Unterstützung können die Mechanismen sozialer Manipulation durchbrochen und das Vertrauen in verlässliche Informationsquellen gestärkt werden. In einer Zeit, in der Informationen exponentiell wachsen und sich global verbreiten, ist die Entwicklung solcher Schutzmechanismen entscheidend für die Stabilität von demokratischen Gesellschaften und die Qualität öffentlicher Diskurse.