Open Source gilt seit Langem als Fundament moderner Softwareentwicklung. Das Prinzip, dass Quellcode frei verfügbar, nachvollziehbar und gemeinschaftlich weiterentwickelt werden kann, hat Innovationen beflügelt und eine riesige Entwicklergemeinschaft hervorgebracht. Doch nicht immer bleibt Open Source so, wie es ursprünglich gedacht war. Das jüngste Beispiel von OpenRewrite veranschaulicht eindrücklich, wie schnell ein Projekt, das als offenes Ökosystem begann, seinen freien Geist verlieren kann. Die Geschichte von OpenRewrite hinterlässt wichtige Lektionen über Vertrauen, Lizenzmodelle und die Verantwortung von Unternehmen gegenüber der Community.

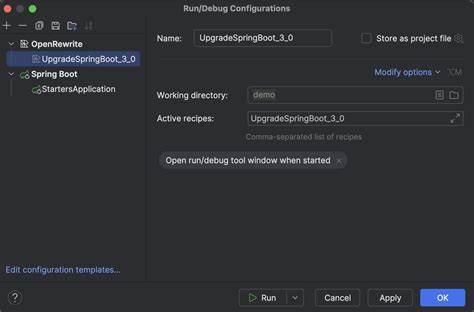

OpenRewrite wurde ursprünglich als ein leistungsfähiges Code-Refactoring-Framework für Java und andere JVM-basierte Sprachen ins Leben gerufen. Die Entwickler verfolgten dabei das Ziel, automatisierte, großflächige Codeänderungen zu ermöglichen, die sowohl skalierbar als auch modular sind. Dank seiner Fähigkeit, sich sprachspezifisch mit Code auseinanderzusetzen, bot OpenRewrite einen innovativen Ansatz für Entwickler-Tools, von dem zahlreiche Projekte profitieren konnten. Entwickelt wurde es unter Apache-2.0-Lizenz, die eine der populärsten Open-Source-Lizenzen ist.

Diese sorgte für Transparenz und ermöglichte es einer vielfältigen Entwicklerbasis, gemeinsam an der Codebasis zu arbeiten.Doch hinter der Erfolgsgeschichte von OpenRewrite zeichnet sich ab Mitte 2024 eine beunruhigende Wendung ab. Das Unternehmen Moderne, das das Projekt maßgeblich verantwortet, änderte die Lizenzbedingungen still und heimlich. Besonders brisant war die Entscheidung, Teile des Community-beitragsreichen Codes von der offenen Apache-2.0-Lizenz unter eine proprietäre Moderne Proprietary License (MPL) umzustellen.

Damit wurde der Quellcode plötzlich nicht mehr öffentlich zugänglich, sondern an einen Vertrag mit kommerziellen Bedingungen gebunden. Diese Umstellung geschah ohne vorherige Kommunikation oder Rücksprache mit den vielen externen Mitwirkenden, die erheblich zum Erfolg von OpenRewrite beigetragen hatten.Der Kern der Kontroverse liegt in der Verletzung ungeschriebener Regeln, die in Open-Source-Gemeinschaften essenziell sind. Die Grundlage jeder kollaborativen Softwareentwicklung ist gegenseitiges Vertrauen. Entwickler investieren oft Hunderte Stunden, um Sicherheitslücken zu beheben, Funktionen zu verbessern und Lösungen zu schaffen, die anderen zugutekommen.

Die überraschende Lizenzänderung durch Moderne bedeutete für viele ein Vertrauensbruch, da ihre Beiträge ohne Zustimmung einvernehmlich entzogen und hinter eine proprietäre Schranke gesetzt wurden. Dies ließ nicht nur den Hauptautor und Sicherheitsforscher Jonathan Leitschuh enttäuscht zurück, sondern sorgte auch für breite Irritation innerhalb der Open-Source-Community.Der Schritt von Moderne war zum Teil eine Reaktion auf die Sorge, dass große Technologiekonzerne wie Amazon und VMware die frei zugänglichen OpenRewrite-Rezepte nutzen, ohne hierfür zu zahlen oder entsprechende Gegenleistungen zu erbringen. Die Angst vor einer kommerziellen Verdrängung führte zu einer drastischen Absicherung des geistigen Eigentums. Doch gerade dieses Vorgehen verzerrte die ursprüngliche Idee.

Statt Zusammenarbeit und gemeinsamer Pflege der Codebasis fanden sich nun die Schöpfer plötzlich in einem Schutzwall aus Lizenzbedingungen und eingeschränkten Zugangsrechten wieder.Die Reaktion der Community auf die Lizenzänderung war vielschichtig. Neben massivem Unmut über die mangelnde Transparenz äußerten viele Entwickler rechtliche und ethische Bedenken. Die Apache-2.0-Lizenz sieht zwar vor, dass der Code unter bestimmten Umständen umgelizenziert werden kann, allerdings nur mit Einwilligung aller Kontributoren oder bei entsprechenden Contributor License Agreements (CLAs).

Bei OpenRewrite gab es keine solche Vereinbarung, was die Umstellung auf eine proprietäre Lizenz aus juristischer Sicht fragwürdig machte und eine Reihe von Diskussionen über die Rechtmäßigkeit anstieß. Die Community fragte sich, ob eine solche Praxis künftig Schule machen könnte und damit die Freiheit Open-Source-basierter Projekte generell gefährde.Noch problematischer ist, dass Moderne versuchte, diese Änderung ohne nennenswerte Ankündigung oder gemeinsame Entscheidungsfindung durchzuführen. Stattdessen erfolgte die Umstellung teilweise mitten in kleineren Versionsupdates und ohne offene Diskussionen auf Plattformen wie Slack oder Foren. Der Umgang mit Kritikern seitens des Unternehmens war ebenfalls wenig kooperativ – konstruktive Fragen zum Lizenzwechsel wurden als eigennützig abgetan oder schlichtweg ignoriert.

Dies führte dazu, dass sich viele Entwickler ausgegrenzt fühlten und die Projektleitung als nicht dialogbereit wahrnahmen.Die Verletzung des Open-Source-Ethos durch Moderne bietet eine klare Warnung für die gesamte Branche. Open Source lebt von einer Balance zwischen Freiheit und Verantwortung; Unternehmen müssen nachhaltig wirtschaften, aber zugleich die Rechte der Gemeinschaft respektieren. OpenRewrite zeigte, wie gefährlich es sein kann, wenn wirtschaftliche Interessen über die gemeinsamen Werte gestellt werden. Die Rückzüge von offenen Governance-Modellen, wie zum Beispiel dem Austritt aus der Commonhaus Foundation, die gerade für nachhaltige Open-Source-Entwicklung steht, belegen den Bruch mit den Prinzipien der Gemeinschaftsorientierung.

Dennoch bleibt die technische Vision von OpenRewrite unbestritten faszinierend. Automatisiertes Refactoring, insbesondere im Bereich der Sicherheit, hat immense Bedeutung für die Weiterentwicklung von Softwareprojekten. Die Fähigkeit, Sicherheitslücken wie die bekannte Zip Slip Vulnerability automatisch zu erkennen und zu beheben, zeigt, welche Chancen kollektive Open-Source-Entwicklung bieten kann. Dass solch wichtige Tools künftig durch proprietäre Schranken eingeschränkt werden, ist eine erhebliche Einbuße für die gesamte Branche.Infolge der Kritik führte Moderne einige Teilkorrekturen durch, indem bestimmte Repositories wieder öffentlich archiviert wurden und klare Unterscheidungen in Namensräumen geschaffen wurden, um offen lizenzierte und proprietäre Module zu trennen.

Dennoch bleiben viele Fragen zur Rechtmäßigkeit und Ethik der ursprünglichen Lizenzumstellung offen – und vor allem: zur Vertrauensbasis zwischen Unternehmen und Community. Die Diskussion verlagert sich nun zunehmend auf die Frage, wie Open-Source-Projekte künftig besser gegen solche einseitigen Lizenzwechsel geschützt werden können. Vorschläge wie Open-Source-Escrow-Dienste und verbindliche Governance-Strukturen gewinnen an Bedeutung.Für Entwickler und Nutzer von OpenRewrite sowie der breiten Open-Source-Gemeinschaft bleibt die Situation ein Mahnmal. Es zeigt sich, wie wichtig transparente Kommunikation, klare Lizenzbedingungen und Einbeziehung aller Beitragenden in Entscheidungen sind.

Projekte müssen nicht nur technisch relevant, sondern auch sozial und rechtlich gefestigt sein, um auf Dauer erfolgreich und vertrauenswürdig zu bleiben. Die Bedeutung von partizipativen Strukturen und freiwilliger Selbstkontrolle wird durch solche Vorfälle noch einmal deutlich hervorgehoben.Zusammenfassend verdeutlicht der Fall OpenRewrite die Risiken, die mit dem Aufweichen offener Lizenzmodelle verbunden sind. Open Source ist kein bloßes Geschäftsmodell, sondern ein kollektives Versprechen, das nur durch gegenseitigen Respekt, Transparenz und Fairness lebendig bleibt. Die Zukunft solcher Projekte hängt davon ab, wie gut Unternehmen und Communities ihren gemeinsamen Weg gestalten können und ob sie bereit sind, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.

OpenRewrite hat seinen Weg verloren, doch seine Geschichte kann als Anstoß dienen, Open Source neu zu definieren, weiter zu stärken und dessen wahre Werte in den Vordergrund zu stellen. Nur so kann nachhaltige Innovation gedeihen und das Vertrauen zurückgewonnen werden, das durch stille Lizenzänderungen gefährdet wurde.