Der Begriff der Genialität wird oft mit unvergleichlichem Talent, außergewöhnlicher Intelligenz oder gar einem mystischen Funken assoziiert, der gezielt bestimmten außergewöhnlichen Individuen zugeschrieben wird. Gerade in kulturellen und künstlerischen Kontexten, vor allem in der klassischen Musik und der Oper, hat sich das Bild des einsamen Genies tief eingebrannt. Geschichte, Literatur und populäre Meinungen haben häufig den Eindruck vermittelt, dass wahre Genies Einzelgänger sind, die in weiser Selbstgenügsamkeit große Meisterwerke hervorbringen. Doch diese Auffassung ist nicht nur problematisch, sondern lässt viele Facetten des kreativen Prozesses unberücksichtigt. Eine vielschichtigere Betrachtung stellt Genialität als ein durch Umstände und soziale Interaktionen geprägtes Geschehen dar – als ein gemeinsames, dynamisches Phänomen, das sich zwischen Menschen und in bestimmten Kontexten entfaltet.

Der amerikanische Opern- und Theaterregisseur Yuval Sharon, Träger des renommierten MacArthur Fellowships, beschreibt Genialität nicht als eine feststehende Eigenschaft eines Individuums, sondern als eine „Bedingung, einen Umstand“, der in einem gemeinsamen Raum entsteht. Für ihn ist Genialität eine gemeinsam erlebte Atmosphäre, vergleichbar mit einem „ansässigen Geist“, der alle Beteiligten inspiriert und befähigt, ihr volles Potential zu entfalten. Erfolgreiche Produktionen, wie er sie leitet, entstehen nicht durch das Herabregieren eines einzelnen Künstlers, sondern durch die komplexen Wechselwirkungen von Teams, die kollektives Wissen, Persönlichkeit und Engagement bündeln. Diese Sichtweise widerspricht der romantischen Vorstellung von Genialität, die besonders im Umfeld der klassischen Musik verankert ist. Namen wie Beethoven, Wagner oder Mozart stehen stellvertretend für das Bild des musikalischen Genies, das Einzelwerke von unvergleichlicher Qualität schafft und andere überstrahlt.

Diese Heroisierung und der Mythos um das einsame Schaffen sind jedoch auch hinderlich. Sie können junge Talente entmutigen oder eine Kultur fördern, die Neuerungen scheut und traditionelle Kanons bewahrt, statt Raum für Experimente zu schaffen. Indem man Genialität als Produkt der Umstände versteht, öffnet sich ein neuer Blick auf Kreativität und Innovation. Die Umgebung, in der Kunst entsteht, die sozialen Verbindungen, politische und kulturelle Rahmenbedingungen, ja selbst der zeitliche Moment, spielen eine entscheidende Rolle für das Entstehen von bedeutsamen Werken. Es ist kein Zufall, dass James Joyces „Ulysses“ in Dublin geschrieben wurde oder dass Richard Wagner seine Opern im festlich-künstlerischen Bayreuth inszenierte.

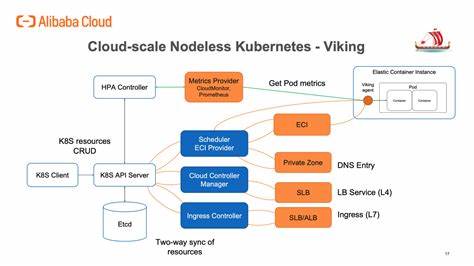

Die Orte, Zeiten und Menschen um diese Werke herum sind nicht nur Kulisse, sondern aktiver Teil der schöpferischen Leistung. Zudem verweist diese Perspektive auf eine wichtige soziale Dimension von Kreativität: Das Zusammenspiel verschiedener Expertisen und Rollen. In Sharon’s Arbeit beispielsweise sind Bühnenbildner, Kostümbildner, Musiker, Sänger, Techniker und Regisseure keine bloßen Hilfskräfte eines zentralen Genies, sondern eigenständige, kreative Mitwirkende. Die Zusammenarbeit, die Kommunikation und der Austausch von Ideen formen ein gemeinsames kreatives Feld, in dem Genialität erst zum Leben erwacht. Dieser Ansatz macht Genialität weniger exklusiv und elitär, sondern demokratischer und zugänglicher für eine breitere Gemeinschaft von Menschen.

Es ist eine Einladung zu mehr Bescheidenheit und zugleich zu mehr Offenheit. Bescheidenheit, weil individuelle Höhepunkte des Schaffens nicht allein uns selbst gehören, sondern in einem komplexen Zusammenhang aus Gegebenheiten und Beteiligten stehen. Offenheit, weil jeder, der Teil dieses Geflechts wird, am „Geist der Genialität“ teilhaben kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rolle von Genialität als ein unsicheres und unvorhersehbares Phänomen. Es ist wie ein Fluss, den man nicht steuern kann, sondern höchstens ein geeignetes Gefäß bauen kann, um darin zu schwimmen.

Jeder kreative Prozess ist damit ein Balanceakt zwischen Planung und Offenheit, zwischen Anleitung und Zulassen des Unvorhersehbaren. Für Künstler bedeutet das gleichzeitig Chancen und Herausforderungen, denn nicht jede Inszenierung oder Arbeit erreicht die Voraussetzung, unter denen Genialität wirklich zum Ausdruck kommt. Gerade in einer Zeit, in der kreative Prozesse häufig komplexe, interdisziplinäre und multilaterale Prozesse sind, bietet das Denken von Genialität als Umstand eine wertvolle Orientierung. Von großer Bedeutung ist dabei auch die Reflexion über die eigene Rolle als Gestalter oder Initiator solcher Bedingungen. Die Bereitschaft, Genialität nicht als Besitz zu verstehen, sondern als etwas, das im Kontext entsteht, verändert die eigene Haltung und Arbeitsweise.

Über den künstlerischen Bereich hinaus lässt sich die Idee von Genialität als Umstand auch auf andere Lebens- und Arbeitsbereiche übertragen. Innovationen in Wissenschaft, Technologie oder Gesellschaft sind ebenfalls Ergebnisse von Vernetzungen, Rahmenbedingungen und kollektiven Prozessen. Indem man nicht länger, wie in traditionellen Vorstellungen, eine oder wenige herausragende Persönlichkeiten für Durchbrüche verantwortlich macht, sondern die Bedingungen für kreatives Handeln in den Vordergrund stellt, kann man systematisch solche Umstände zu fördern suchen. Die Konsequenzen für kulturelle Institutionen, Bildung und Arbeitswelt sind weitreichend. Wenn Genialität im kooperativen und umstandsbasierten Sinne verstanden wird, müsste man beispielsweise Köpfe und Talente besser vernetzen, Räume schaffen, in denen vielfältige Menschen sich begegnen und austauschen können, und die Barrieren für Experimente und neue Formen des Schaffens abbauen.

Der Fokus verschiebt sich von der reinen individuellen Leistung hin zu Rahmenbedingungen und der Förderung von Gemeinschaften, deren Zusammenspiel Kreativität erst möglich macht. Zum Schluss birgt diese Annäherung an das Phänomen Genialität auch eine größere soziale Gerechtigkeit in sich. Die Idee des Genies als isoliertem und außergewöhnlichem Menschen kann zur Ausgrenzung führen oder dazu, dass viele kreative Leistungen unsichtbar oder unterschätzt bleiben. Indem man anerkennt, dass Umstände, Herkunft, Kooperation und kollektive Dynamiken die Grundlagen von Innovationen sind, öffnet man den Blick für vielfältige Formen von Kreativität, die bisher an den Rand gedrängt wurden. Insgesamt fordert die Betrachtung von Genialität als Umstand uns auf, bekannte Mythen zu hinterfragen und die Kraft der Zusammenarbeit, der Kontexte und der Geschichte anzuerkennen.

Kreatives Schaffen wird so nicht als einsame Reise eines erhabenen Einzelnen verstanden, sondern als ein lebendiger Prozess, der durch Begegnungen, Bedingungen und geteilte Energie entsteht – eine Wahrheit, die nicht nur tröstlich, sondern enorm bereichernd ist.